アパート経営で所得税・住民税をゼロに?意外と落とせる経費20選と節税の王道

- 2025年10月22日公開

「不労所得」という言葉の響きに、多くの方が憧れを抱くアパート経営。事業が軌道に乗った経営者の方が、第二、第三の収益の柱として検討することも少なくありません。確かに、安定した家賃収入は非常に魅力的ですが、その裏側には、不動産投資特有のリスクや、継続的な知識のアップデートが求められるという現実があります。

特に、税金に関する知識は、アパート経営の成否を分けると言っても過言ではありません。「どのような支出が経費になるのか」「どうすれば税負担を最適化できるのか」を理解しているかどうかで、最終的に手元に残るキャッシュは大きく変わってきます。何の対策もしなければ、せっかく得た家賃収入の多くを、税金として納めることになりかねません。

この記事では、アパート経営で得られる不動産所得にかかる税金の基本から、経費として認められる20の具体的な費用項目、特に計上漏れしがちな8つのポイント、そして、減価償却や法人化といった、より高度な節税対策までを網羅的に解説していきます。

社長の資産防衛チャンネル編集チーム

最新記事 by 社長の資産防衛チャンネル編集チーム (全て見る)

- 役員社宅で家賃2割負担を実現!社長と会社の手取りを最大化する節税スキームの全貌 - 2026年1月23日

- 国税庁がターゲットを「公開」!2026年以降に税務調査で狙われる5つの危険な特徴 - 2026年1月22日

- 資産は個人より法人で買え!不動産・車・自社株を法人名義にして資産を増加させる「最強の節税術」 - 2026年1月21日

目次

1.家賃収入にかかる税金と不動産所得の基本

まず、アパート経営で得た家賃収入に、どのような税金がかかるのかを理解しましょう。アパート経営による利益は、税法上「不動産所得」として扱われます。この不動産所得は、給与所得や事業所得など、他の所得と合算された上で、所得税や住民税が課税されます。

不動産所得の計算式は、以下の通りです。不動産所得=総収入金額-必要経費

この「必要経費」を、いかに漏れなく、かつ正確に計上するかが、節税の第一歩となります。

また、アパート経営の規模が大きくなると、「事業的規模」として扱われることがあります。明確な基準はありませんが、一般的に「アパートなら10室以上、独立家屋なら5棟以上」の貸付けを行っている場合(5棟10室基準)に、事業的規模と認められることが多いです。

事業的規模になると、個人事業税(所得が290万円超の場合)の納税義務が発生する可能性がある一方で、青色申告を行うことで、最大65万円の特別控除や、家族への給与(専従者給与)の経費化、赤字の3年間繰越控除など、税務上の大きなメリットを享受できるようになります。

2.アパート経営で必要経費として認められるもの20選

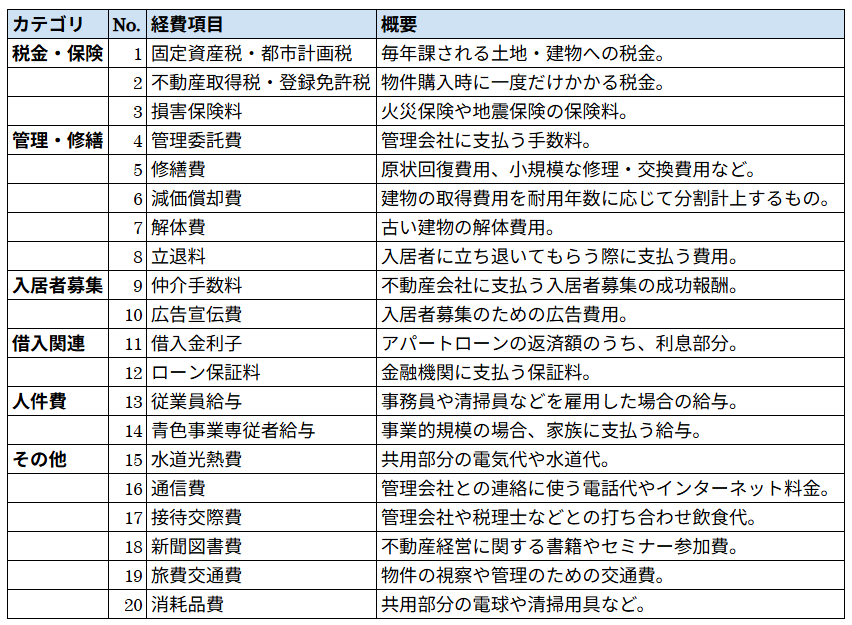

それでは、具体的にどのような支出が、アパート経営の必要経費として認められるのでしょうか。代表的な20の項目を、以下にまとめました。

【図表】アパート経営の主な必要経費一覧

これらの項目を、一つひとつ丁寧に拾い上げ、計上していくことが重要です。

3.特に計上が漏れやすい8つの経費項目

上記の20項目の中でも、特に計上を忘れがち、あるいは経費になることを知らずに見過ごしてしまいがちな8つの項目について、詳しく解説します。

①固定資産税、登録免許税、不動産取得税

「税金を経費にする」という感覚がない方もいるかもしれませんが、アパート経営のために支払ったこれらの税金は、すべて「租税公課」として、必要経費に算入できます。特に、物件購入初年度にかかる不動産取得税や登録免許税は、金額が大きくなるため、忘れずに計上しましょう。

②損害保険料

火災保険や地震保険の保険料も、もちろん経費になります。注意点として、保険契約を長期一括払いで契約した場合でも、その年に経費にできるのは、その年に対応する期間の保険料のみです。残りは「前払費用」として資産計上し、翌年以降に経費化していきます。

③修繕費

給湯器の交換や、壁紙・フローリングの張り替えといった原状回復費用、共用部分の補修費用などが該当します。ただし、後述するように、単なる修繕の範囲を超え、物件の価値を高めるような大規模な工事は「資本的支出」と見なされ、一括で経費にできない場合があるため注意が必要です。

④仲介手数料や広告宣伝費

空室が発生した際に、新たな入居者を見つけるために不動産会社に支払う仲介手数料や、広告料も、重要な経費です。これらは、安定した家賃収入を維持するために不可欠な支出です。

⑤接待交際費

アパート経営が軌道に乗ってくると、管理会社の担当者や、リフォーム業者の担当者、税理士など、事業関係者と飲食を伴う打ち合わせをする機会も増えてきます。こうした事業上の情報交換や関係構築のために支出した飲食代は、「接待交際費」として経費に計上できます。

⑥新聞図書費

不動産経営の知識を深めるために購入した専門書籍や、業界動向を学ぶためのセミナーへの参加費用も、事業に必要な支出として「新聞図書費」や「研修費」として経費になります。

⑦旅費交通費

特に、遠隔地の物件を所有している場合、その物件の状況確認や、管理会社との打ち合わせのために現地へ赴く際の、電車代、飛行機代、ガソリン代、高速道路料金、駐車場代なども、すべて「旅費交通費」として経費計上できます。

⑧通信費

管理会社や不動産会社、入居者との連絡に使うスマートフォンの通話料や、物件情報を管理するためのインターネット料金なども、経費の対象です。プライベートと兼用している場合は、使用時間や頻度に応じて、合理的な割合で家事按分を行う必要があります。

4.経費計上における重要注意点

経費を計上する際には、税務調査で指摘を受けないために、いくつか注意すべき点があります。

資本的支出との区別

修繕費として計上した費用が、税務調査で「資本的支出」と判断されるケースがあります。資本的支出とは、単なる原状回復にとどまらず、その支出によって資産の価値を明らかに高めたり、使用可能期間を延長させたりするものを指します。例えば、通常の壁紙を、よりグレードの高い防音・防火機能のあるものに変更したり、新たな機能を追加するようなリノベーション工事などが該当します。

資本的支出と判断された場合、その費用は一括で経費にはできず、固定資産として計上し、耐用年数に応じて減価償却を行う必要があります。この判断は専門的な知識を要するため、大規模な修繕を行う際は、事前に税理士に相談することをお勧めします。

親族への無償貸与

所有しているアパートの一室を、子どもなどの親族に家賃なしで貸している場合、その部屋にかかる減価償却費や固定資産税などを、必要経費として計上することはできません。さらに、税務署から「家賃相当額の贈与があった」と見なされ、贈与税が課されるリスクもあるため、注意が必要です。

5.アパート経営における節税の王道「減価償却」

経費計上の中でも、特に大きな節税効果をもたらすのが「減価償却」です。特に、中古の木造アパートを活用することで、所得税・住民税をゼロにすることも理論上は可能です。

中古木造アパートが節税に有利な理由

不動産の減価償却は、建物部分に対してのみ行われます。そして、その償却期間は、建物の構造によって定められた法定耐用年数を基に計算されます。新築の場合、木造は22年、鉄筋コンクリート(RC)造は47年です。

この償却期間が短いほど、1年あたりに計上できる減価償却費は大きくなります。さらに、中古物件の場合は、法定耐用年数をすべて経過していれば、「法定耐用年数×0.2」という計算式で、より短い償却期間が適用されます。これを木造(22年)に当てはめると、築22年を超えた木造アパートの償却期間は、わずか4年となります。

例えば、建物価格4,000万円の築23年の木造アパートを購入した場合、年間1,000万円もの減価償却費を、4年間にわたって計上できるのです。この会計上の大きな赤字を、給与所得など他の黒字所得と損益通算することで、所得税・住民税の負担を大幅に圧縮することが可能になります。

6.さらなる節税を目指す「法人化」という選択肢

不動産所得が事業的規模になり、所得が恒常的に高くなってきた場合は、「法人化」を検討することで、さらなる節税メリットを享受できる可能性があります。法人化すれば、個人の高い所得税率ではなく、上限のある法人税率が適用されるほか、役員退職金の活用や、経費として認められる範囲の拡大など、節税の選択肢が格段に広がります。

ただし、法人化には設立費用や維持コスト、社会保険への加入義務といったデメリットも存在します。個人の税負担と、法人化した場合のコスト・メリットを総合的に比較検討し、最適なタイミングを判断することが重要です。

まとめ

アパート経営は、安定した家賃収入が期待できる魅力的な事業ですが、その成功は、税務に関する知識をいかに活用できるかに大きく左右されます。日々の運営で発生する費用の中から、経費として計上できるものを漏れなく拾い上げること。そして、減価償却、特に中古木造物件の特性を活かした戦略的な節税策を講じること。さらに、事業規模の拡大に合わせて、法人化という選択肢も視野に入れること。

これらの対策を計画的に実行していくことで、税負担を最適化し、手元に残るキャッシュを最大化することが可能になります。アパート経営は、単なる「大家さん」ではなく、「不動産賃貸業」という一つの事業を経営するという意識を持つことが、何よりも重要と言えるでしょう。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。

相続税対策・生前贈与の活用をお考えの方へ

【無料Ebook '21年~'22年版】知らなきゃ損!驚くほど得して誰でも使える7つの社会保障制度と、本当に必要な保険

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。

- ・自分に万が一のことがあった時に遺族が毎月約13万円を受け取れる。

- ・仕事を続けられなくなった時に毎月約10万円を受け取れる。

- ・出産の時に42万円の一時金を受け取れる。

- ・医療費控除で税金を最大200万円節約できる。

- ・病気の治療費を半分以下にすることができる。

- ・介護費用を1/10にすることができる。

多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。

そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。

ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

関連記事

-

不動産売却・相続の節税対策|3,000万円控除と小規模宅地等の特例を解説

不動産は、人生で最も大きな買い物であると同時に、売却や相続の際には、最も大きな税負担を生む可能性のある資産でもあります。 「家を売却したら、思っていた以上に税金がかかって手取りが減ってしまった」 「実家を相続したら、相続税が払えなくて困った」

-

不動産投資で法人の利益を繰り延べる方法|国内外の中古物件活用術

建設費や人件費の高騰を受け、新築不動産の価格は上昇を続けています。それに伴い、近年では「中古不動産」市場が活発化しており、多くの経営者が、これを活用した法人税対策に注目しています。 「中古不動産を購入すると、なぜ節税になるのか?」「国内物件と海外物件

-

アパート経営で所得税・住民税をゼロに?意外と落とせる経費20選と節税の王道

「不労所得」という言葉の響きに、多くの方が憧れを抱くアパート経営。事業が軌道に乗った経営者の方が、第二、第三の収益の柱として検討することも少なくありません。確かに、安定した家賃収入は非常に魅力的ですが、その裏側には、不動産投資特有のリスクや、継続的な知識の

-

経営者のための不動産投資術|節税と資産形成を両立する物件選びと戦略

事業で大きな利益が出た際、その資金をどのように活用するかは、経営者にとって重要な経営判断です。「節税も兼ねて、何か新しい事業に挑戦してみたい」と考える方も少なくないでしょう。しかし、例えば飲食店経営など、本業とは異なる分野のサイドビジネスに安易に手を出し、