会社経営において、利益を追求することは最も重要な目標の一つです。しかし、利益が大きくなるにつれて、「法人税」という重い負担がのしかかってきます。「できるだけ税金を抑えたいが、利益を削るのは本末転倒だ。結局、どのくらいの利益水準を目指すのが一番賢いのだろうか?」これは、多くの経営者が抱える共通の悩みではないでしょうか。

実は、中小企業の場合、税金の計算上、非常に重要な「分岐点」となる利益額が存在します。それが「年間所得800万円」のラインです。この800万円という数字を意識して利益をコントロールすることで、税負担を最適化し、会社の成長と資金繰りの安定を両立させることが可能になります。

この記事では、なぜ法人の利益を800万円以下に抑えることが有利なのか、その税率の仕組みを解説し、利益を効果的に圧縮するための具体的な方法、そして利益をコントロールする上で欠かせない経営上の注意点について、詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.

1.なぜ法人の利益を800万円に抑えた方が良いのか?

法人税率の構造:「800万円の壁」

その理由は、中小企業に適用される法人税の税率構造にあります。資本金1億円以下の普通法人の場合、法人税の税率は、所得(利益)金額に応じて二段階に設定されています。

- 年間所得800万円以下の部分:15%(軽減税率)

- 年間所得800万円超の部分:2%

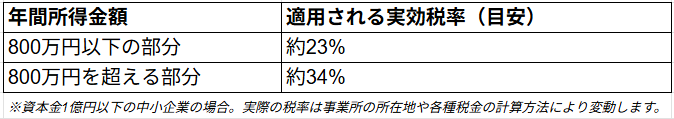

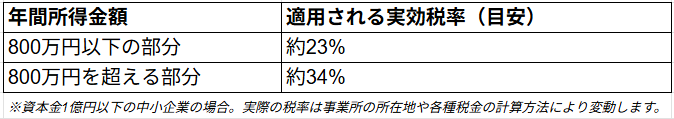

これに、法人住民税や法人事業税などを加味した、企業が実質的に負担する税率である「実効税率」で見てみると、その差はさらに明確になります。

【図表】法人所得と実効税率の目安

このように、年間の所得が800万円を超えると、その超えた部分にかかる税率が10%以上も跳ね上がるのです。例えば、所得が1,000万円の場合、800万円までの部分には約23%の税率が、800万円を超える200万円の部分には約34%の高い税率が適用されます。したがって、利益水準を800万円以下にコントロールすることが、税負担を低く抑える上での一つの重要な戦略となるのです。

利益を抑える≠売上を抑える

ここで重要なのは、「利益を抑える」というのは、決して「売上を抑えろ」という意味ではないということです。売上を伸ばしながらも、将来の事業成長に繋がるような有効な「経費」を適切に使うことで、課税対象となる利益を計画的に圧縮することが可能です。無駄な飲み会などで経費を浪費するのは本末転倒ですが、賢い経費の使い方を知ることが、効果的な決算対策の鍵となります。

2.利益を800万円以下に抑えるための有効な方法

では、会社の成長にも繋がり、かつ利益を効果的に圧縮できる具体的な方法にはどのようなものがあるでしょうか。

①少額減価償却資産の特例を活用する

通常、10万円以上のパソコンや機械、車両といった固定資産は、一度に経費にできず、法定耐用年数に応じて数年かけて減価償却を行います。しかし、青色申告を行う中小企業者等には、「少額減価償却資産の特例」という非常に有利な制度があります。

これは、取得価額が30万円未満の減価償却資産について、年間合計300万円まで、その全額を取得した事業年度に一括で経費(損金)として計上できるというものです。例えば、期末に利益が900万円出そうだと予測できた場合、1台25万円のパソコンを4台(合計100万円)導入すれば、利益を800万円に圧縮しつつ、業務に必要な設備を充実させることができます。この特例は、ソフトウェアなどの無形固定資産や、中古資産にも適用できるため、非常に使い勝手の良い制度です。ただし、資産の取得価額には、本体価格だけでなく、配送料や設置費用なども含まれる点には注意が必要です。

②経営セーフティ共済(倒産防止共済)でリスクに備えながら節税

経営セーフティ共済は、取引先の倒産という不測の事態に備えるための、国が運営する共済制度です。万が一の際には、無担保・無保証人で多額の借入れができるというセーフティネット機能に加え、強力な節税効果を併せ持っています。

支払った掛金は、月額最大20万円、年間最大240万円まで、その全額を損金に算入できます。掛金の上限は総額800万円です。さらに、40ヶ月以上加入していれば、任意で解約した場合でも掛金の全額が戻ってきます。

つまり、連鎖倒産リスクに備えながら、実質的に会社の外部に資金をプール(簿外資産化)し、当面の利益を圧縮できるという、一石二鳥ならぬ一石三鳥の制度です。期末に年払い制度を活用すれば、一度に240万円の損金を作ることも可能です。

③小規模企業共済で役員の退職金を準備する

小規模企業共済は、経営者や役員個人のための退職金準備制度です。掛金は、経営者個人の所得から控除される「所得控除」の対象となります。「法人の利益圧縮とは直接関係ないのでは?」と思うかもしれませんが、活用次第で法人の節税にも繋がります。

具体的には、社長の役員報酬に、小規模企業共済の掛金分を上乗せして支給します。法人としては、上乗せした分の役員報酬が損金となり、法人税の節税になります。

一方、社長個人は、上乗せされた報酬分をそのまま小規模企業共済の掛金として支払うことで、その全額が所得控除されるため、個人の所得税が増えることはありません。

結果として、実質的に法人の経費で、社長個人の退職金を積み立てているのと同じ効果が得られるのです。掛金は月額最大7万円(年間84万円)まで設定できます。

3.利益予測の重要性:決算前の状況把握

これらの節税策を効果的に実行するためには、大前提として、決算日を迎える前に、その期の利益がどの程度になるのかを正確に予測しておくことが不可欠です。

会社の最終的な利益が確定するのは、決算日を過ぎてからです。利益が確定してから「思ったより利益が出たから経費を使おう」と思っても、もう手遅れです。

日々の会計データを基に、月次決算などを行い、常に自社の利益状況をリアルタイムで把握しておく習慣が重要です。「利益は決算の時に税理士が出してくれるから」という姿勢では、適切なタイミングで有効な対策を打つことはできません。

決算日の数ヶ月前には、期末までの売上・経費を見通し、最終的な利益の着地点を予測することが、賢い決算対策の第一歩となります。

4.全体のバランス感覚が最も重要

最後に、最も重要なことをお伝えします。

それは、「利益」「税額」「現金収支」のバランスです。

「利益を800万円以下に抑える」というのは、あくまで税率の観点から見た一つの有効なセオリーですが、それが全ての会社にとって常に正解とは限りません。

借入金の返済がある場合

銀行などからの借入金がある場合、その返済原資は当然ながら「税引後の利益+減価償却費」といったキャッシュフローから生まれます。税金を抑えることばかりに気を取られ、利益を圧縮しすぎた結果、借入金の返済が困難になってしまっては本末転倒です。まずは、年間の返済額を十分に賄えるだけの利益を確保することが最優先です。

事業の将来計画(売却か、承継か)

また、会社の将来をどう考えているかによっても、最適な利益水準は変わってきます。

- 近い将来、会社の売却(M&A)を考えている場合:会社の売却価格は、その会社の収益力(利益額)に大きく左右されます。業績が好調で、利益が多く出ている時の方が、高く売却できる可能性が高まります。この場合は、あえて利益を抑えず、高い法人税を納めてでも、企業価値を最大化する方が得策かもしれません。

- 将来、親族などに事業承継を考えている場合:この場合は、逆に利益をできるだけ抑える方が有利に働くことがあります。会社の利益が多く、内部留保が積み上がると、自社の株価が高騰し、後継者が引き継ぐ際の相続税や贈与税の負担が重くなってしまいます。計画的に利益を圧縮し、株価の上昇をコントロールすることが重要になります。

まとめ

中小企業にとって、年間の所得800万円は、法人税率が大きく変わる重要な分岐点です。このラインを意識し、少額減価償却資産の特例や、経営セーフティ共済、小規模企業共済といった制度を有効に活用することで、将来への投資やリスクへの備えをしながら、当面の税負担を賢くコントロールすることが可能です。

しかし、それは単に利益を減らせば良いという単純な話ではありません。

月々の業績を正確に把握し、決算前に利益を予測すること。そして、借入金の返済計画や、会社の売却・承継といった将来のビジョンも踏まえ、「利益」「税金」「キャッシュ」の三者の最適なバランスを見つけること。これこそが、会社の資産を確実に守り、持続的な成長を実現するための、経営者に求められる財務戦略と言えるでしょう。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的なシミュレーションやさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。