個人事業主や小規模企業の経営者の皆様にとって、「小規模企業共済」が、節税しながら退職金を準備できる非常に有効な制度であることは、もはや常識と言えるかもしれません。掛金の全額が所得控除になるという、その強力な節税効果だけでも加入する価値は十分にあります。

しかし、この小規模企業共済の真の価値は、単なる「節税できる積立制度」に留まりません。実は、多くの方が見過ごしている「貸付制度」を戦略的に活用することで、そのメリットを何倍にも増幅させ、節税、資金繰り改善、そして資産形成までを同時に加速させることが可能なのです。

この記事では、小規模企業共済の基本的な節税効果を再確認した上で、そのポテンシャルを最大限に引き出す鍵となる「貸付制度」の驚くべき有用性と、具体的な活用方法、そして制度を利用する上での注意点について、詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.

1.小規模企業共済とは?制度の基本をおさらい

国が運営する、経営者のための退職金制度

小規模企業共済は、国の機関である中小機構が運営する、小規模企業の経営者や役員、個人事業主のための退職金積立制度です。掛金は月額1,000円から7万円まで自由に設定・変更でき、将来、事業をやめたり役員を退職したりした際に、積み立てた掛金に応じた共済金を受け取ることができます。

加入条件

加入できるのは、主に常時使用する従業員数が20人以下(商業・サービス業は5人以下など、業種により異なる)の個人事業主や会社の役員です。一度加入すれば、その後会社の規模が大きくなっても加入資格を失うことはないため、対象となる方は早めに加入を検討するのが賢明です。

2.小規模企業共済の基本的な節税効果

この制度の最大の魅力は、強力な節税効果にあります。

掛金の全額所得控除

支払った掛金は、その全額が「小規模企業共済等掛金控除」として、その年の課税所得から控除されます。これにより、所得税と住民税の負担が直接的に軽減されます。

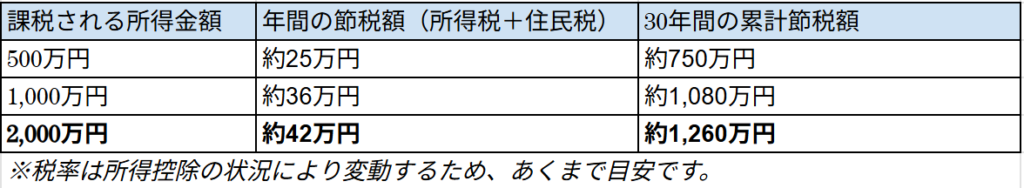

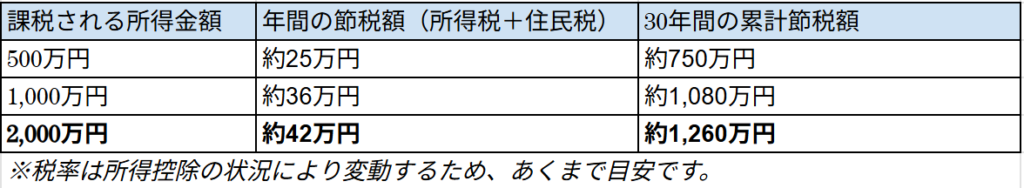

【図表】年間節税額シミュレーション(掛金月7万円・年84万円の場合)

節税効果は課税所得に応じて大きくなり、長期的に見れば1,000万円以上の税負担を軽減できる可能性も十分にあります。

受取時も税制優遇

将来、共済金を一括で受け取る場合は「退職所得」として扱われ、大きな「退職所得控除」や「2分の1課税」といった税制優遇が適用されるため、受け取り時の税負担も大幅に抑えられます。また、掛金の運用で増えた分も上乗せされて戻ってくるため、資産形成の面でも有利です。

3.【本題】小規模企業共済の真価を発揮する「貸付制度」

節税と退職金準備だけでも十分に魅力的ですが、この制度のポテンシャルを最大限に引き出すのが「貸付制度」の存在です。

貸付制度の概要

小規模企業共済の加入者は、納付した掛金の範囲内で、事業資金などを低利で借り入れることができます。

- 利用条件:加入後1年以上が経過していること。

- 借入限度額:納付済掛金総額の7~9割程度。一般貸付けで最大2,000万円。

- 特徴:担保・保証人不要。低金利(一般貸付けで年5%など)。

貸付制度の驚くべき有用性:「増額借換」と「共済金相殺」

この貸付制度、特に資金使途が自由な「一般貸付け」には、他の金融機関のローンにはない、極めて有利な特徴があります。

- 増額借換:既に借り入れがある状態でも、掛金の積立が進んで借入可能額が増えれば、利息の支払いだけで、既存の借入を更新しつつ、増えた枠の分だけ追加で借り入れ(増額借換)ができます。これにより、実質的に返済を先延ばしにしながら、利用できる資金枠を拡大し続けることが可能です。

- 共済金との相殺:そして最大のポイントは、この貸付金の借入残高は、将来共済金を受け取る際に、その共済金と相殺して精算できることです。

つまり、この2つの仕組みを組み合わせると、「低利な利息さえ支払っていれば、将来受け取るはずの退職金を、実質的に前借りして、事業資金として活用し続けられる」という、驚異的な資金繰りが可能になるのです。

4.貸付制度の戦略的な使い道3選

この強力な貸付制度を、どのように活用すればよいのでしょうか。ここでは、具体的な3つの戦略的な使い道をご紹介します。

①事業成長のアクセルとして活用する

事業を成長させるためには、人材採用、設備投資、広告宣伝、システム開発など、先行投資が不可欠です。しかし、中小企業にとって、その資金調達は常に課題となります。

そこで、小規模企業共済の貸付制度が活躍します。掛金を積み立てて節税しつつ、その掛金を担保に低利で資金を借り入れ、それを事業の成長投資に充てる。そして、事業で得た利益でさらに掛金を積み増し、借入枠を拡大していく…。このサイクルを回すことで、外部からの融資に頼りすぎることなく、自己資金を効率的に循環させながら、事業の成長を加速させることができます。

特に、国や自治体の補助金・助成金と組み合わせる際に、その効果は絶大です。補助金の多くは、先に事業者が設備投資などの支出を行い、その後に補助金が交付される「後払い」形式です。この、一時的に必要となる「つなぎ資金」として、小規模企業共済の貸付金を活用すれば、自己資金の持ち出しを最小限に抑えながら、補助金を活用した大規模な投資を実行することが可能になります。

②共済の掛金として再投資する

これは、一見すると奇妙に聞こえるかもしれませんが、非常に効果的な「裏技」です。「貸付制度で借りたお金を、そのまま小規模企業共済の掛金の支払いに充てる」という方法です。

小規模企業共済の一般貸付けは資金使途が自由なため、このような使い方もルール上、問題ありません。例えば、掛金総額の8割を借り入れできると仮定すると、実質的に掛金の2割と、借入金に対する低利な利息を負担するだけで、掛金を満額積み立てているのと同じ節税効果(全額所得控除)を享受し続けることができるのです。

最終的に、借入金は将来受け取る共済金と相殺されますが、その間、節税によって手元に残ったキャッシュは、自由に使うことができます。これは、レバレッジを効かせて、節税効果を最大化する究極のテクニックと言えるでしょう。

③個人の資産運用に活用する

これも、資金使途が自由な一般貸付けならではの活用法です。金融機関からの事業用融資では、その資金を株式投資などの資産運用に使うことは固く禁じられています。しかし、小規模企業共済の貸付金であれば、それを個人の資産運用の元手とすることも可能です。

もちろん、投資である以上、元本割れのリスクは自己責任となります。また、資産運用で目指すリターンは、少なくとも貸付金の利率(年1.5%程度)を上回るものでなければ、意味がありません。しかし、節税によって実質的に生み出されたキャッシュを、さらに個人の資産形成に繋げられる可能性があるという点は、非常に大きな魅力です。リスクを十分に理解した上で、安定的なリターンが見込める投資先を慎重に選定することが前提となります。

5.小規模企業共済を活用する上での注意点

最後に、この制度を活用する上で、改めて注意しておきたい点を2つ確認します。

①任意解約時の元本割れリスク

繰り返しになりますが、この制度の最大の注意点は、20年(240ヶ月)未満で任意解約した場合、元本割れするリスクがあることです。特に加入後12ヶ月未満での解約は、掛け捨てとなってしまいます。急に資金が必要になった場合でも、安易に任意解約を選ぶのではなく、まずは掛金の減額や払止め、そして何よりも「貸付制度」の活用を第一に検討すべきです。

②掛金減額時の運用への影響

経営状況の変化に応じて、途中で毎月の掛金を減額することも可能です。しかし、減額した場合、減額した分の過去の積立金は、その時点から運用(予定利率1.0%の付利)の対象外となってしまいます。これにより、将来受け取れる共済金の総額が、減額しなかった場合と比べて少なくなる可能性があります。掛金の減額は、将来の受取額への影響も考慮した上で、慎重に判断する必要があります。

まとめ

小規模企業共済は、単に「節税できる退職金積立制度」という一面だけで捉えるのは、非常にもったいない制度です。その真価は、「掛金の全額所得控除」という入り口のメリットと、「低利な貸付制度」という出口(あるいは途中の資金調達)のメリットを、戦略的に組み合わせることで発揮されます。

節税によって生み出されたキャッシュフローの余裕を、貸付制度を通じて事業成長や資産運用に再投資し、さらにその利益で掛金を積み増していく。この好循環を生み出すことができれば、小規模企業共済は、経営者の資産防衛と事業発展を両輪で支える、最強のツールとなり得るのです。

制度のメリットと注意点を正しく理解し、ご自身の事業計画やライフプランに合わせて、この強力な制度を最大限に活用していくことを強くお勧めします。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。