実質2,000円の自己負担で、日本全国の特産品が返礼品として受け取れることで、多くの人に活用されている「ふるさと納税」。

節税に関心のある方なら、一度は利用を検討したことがあるのではないでしょうか。

魅力的な返礼品に加え、仲介サイトを経由することで得られる「ポイント還元」も、この制度の大きなメリットの一つでした。

しかし、そのポイント付与が、2025年10月をもって禁止されることが決定しました。

この変更は、利用者にとって紛れもない「改悪」と言えます。

本記事では、なぜこのような制度変更が行われるのか、その背景と利用者が受ける影響を詳しく解説するとともに、改定前に駆け込むべきか、そして今後ふるさと納税とどう付き合っていくべきか、その注意点までを網羅的にお伝えします。

The following two tabs change content below.

そもそも、ふるさと納税はなぜ「お得」なのか?

今回の制度改定の本質を理解するために、まずは「ふるさと納税」の仕組みとメリットについておさらいしておきましょう。

ふるさと納税とは、自身が応援したい任意の自治体へ寄付を行うことで、寄付額のうち自己負担額である2,000円を差し引いた全額が、翌年以降に納める住民税や所得税から控除(還付)される制度です。

節税対策として紹介されることが多いですが、厳密には「税金の前払い」です。

納める税金の総額が減るわけではありませんが、支払うべき税金の一部を「寄付」という形に変えることで、納税義務を果たしつつ、寄付先の自治体から返礼品を受け取れる、という点にこの制度の最大のメリットがあります。

例えば、ある自治体に4万円を寄付した場合を考えてみましょう。

この場合、翌年以降の税金から、自己負担額2,000円を除いた38,000円が控除されます。

その上で、寄付額の3割相当(この場合は12,000円相当)の返礼品を受け取ることができます。

つまり、実質2,000円の負担で12,000円相当の品物を手に入れたことになり、差額の10,000円分「お得」になったと考えることができるのです。

年収が高いほどメリットが大きくなる仕組み

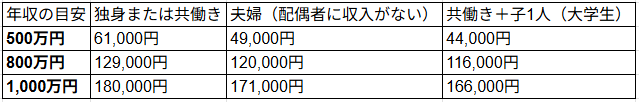

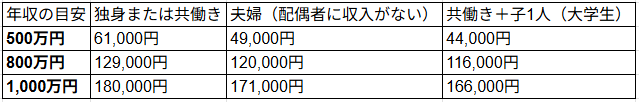

ふるさと納税で控除を受けられる金額には、年収や家族構成によって上限が定められています。

そして、この控除限度額は、年収が高くなるほど大きくなるという特徴があります。

※上記はあくまで目安です。

自己負担額の2,000円は控除限度額の大小にかかわらず一定です。

そのため、年収が高く、控除限度額が大きい人ほど、同じ2,000円の負担でより多くの、あるいはより高額な返礼品を受け取ることができ、制度の恩恵を最大限に享受できる仕組みになっています。

2025年10月に何が変わるのか?ポイント付与の禁止

これまで、ふるさと納税のメリットは「返礼品」だけではありませんでした。

利用者の多くは、自治体と私たちをつなぐ「仲介サイト」を経由して寄付を行っています。

「楽天ふるさと納税」や「ふるさとチョイス」といったサイトが有名ですが、これらのサイトの一部では、寄付額に応じてサイト独自のポイントが付与されるサービスを展開していました。

特に楽天ふるさと納税では、SPU(スーパーポイントアッププログラム)などを活用することで高い還元率を実現でき、多くの利用者にとって魅力的な選択肢となっていました。

しかし、今回の制度改正により、2025年10月1日以降、これら仲介サイトによるポイント付与が全面的に禁止されることになります。

高額になりがちなふるさと納税の寄付において、ポイント還元は無視できないメリットでしたが、これが無くなることは利用者にとって大きな改悪と言わざるを得ません。

なお、今回の規制はあくまで仲介サイトが付与するポイントが対象です。

寄付金の支払いにクレジットカードを利用した場合に、カード会社側で付与されるポイントについては、従来通り受け取ることが可能です。

この点は混同しないよう注意が必要です。

なぜポイント付与が禁止されるのか?その背景

では、なぜ国はポイント付与の禁止という決定に踏み切ったのでしょうか。

その背景には、ふるさと納税の仲介サイトが運営される仕組みと、過熱する競争があります。

(1)仲介サイトの手数料とポイントの原資

仲介サイトはボランティアではなく、ビジネスとして運営されています。

サイト運営会社は、寄付を受け付けた自治体から、寄付額の10%前後を手数料として徴収しています。

そして、利用者に付与されるポイントの原資は、この手数料から捻出されているのが実態です。

国(総務省)は、この状況を「自治体が支払う手数料がポイントの原資となっており、実質的に自治体がポイントを負担しているのと同じ」と問題視しました。

「地域を応援する」というふるさと納税の本来の趣旨から逸脱し、仲介サイト間のポイント還元率競争が過熱している現状に、ついにメスを入れた形です。

(2)Amazon参入による手数料競争の激化

この流れを加速させたのが、2023年12月からの通販大手Amazonのふるさと納税市場への参入です。

Amazonは、自治体が支払う手数料を最低5%からという低水準に設定し、既存の仲介サイトに衝撃を与えました。

ふるさと納税には、返礼品に関連する費用(調達費、送料、事務手数料など)を、寄付額の5割以下に抑えなければならない、という厳格な「5割ルール」が存在します。

仲介サイトへの手数料が10%の場合、それだけで経費の多くを占めてしまいますが、5%に抑えられれば、自治体は他の経費に余裕を持たせたり、あるいは寄付金額そのものを引き下げたりすることが可能になります。

これにより、利用者にとってはAmazon経由の方がお得に返礼品を手に入れられる可能性が生まれました。

ポイント付与を強みとしていた他の仲介サイトにとっては、非常に厳しい状況となり、楽天の三木谷社長がポイント廃止の撤回を求めて総理に直談判する事態にまで発展しました。

しかし、国の決定は覆らず、ポイント付与の禁止は既定路線となっています。

改定前に知っておきたい、ふるさと納税の注意点

ポイント付与が受けられる2025年9月までに、駆け込みでふるさと納税を行いたいと考える方も多いでしょう。

しかし、その前に、ふるさと納税を利用する上での基本的な注意点を再確認しておくことが重要です。

申請手続きを忘れないこと

ふるさと納税は、ただ寄付をするだけでは税金の控除は受けられません。

必ず、「確定申告」を行うか、「ワンストップ特例制度」の申請を行う必要があります。

ワンストップ特例制度は、普段確定申告の必要がない給与所得者(会社員など)が利用できる簡易的な手続きですが、年間の寄付先が5自治体以内でなければ利用できない、という制限があります。

6つ以上の自治体に寄付した場合は、確定申告が必須となるので注意が必要です。

他の所得控除との関係

医療費控除やiDeCo(個人型確定拠出年金)など、他の所得控除を利用すると、ふるさと納税の控除限度額が下がる可能性があります。

ふるさと納税の控除額の一部は、住民税の「所得割額」を基準に計算されます。

各種の所得控除を利用すると、この所得割額の計算の元となる課税所得金額が減少するため、結果としてふるさと納税の控除限度額も少なくなってしまうのです。

また、住宅ローン控除を利用する場合、適用1年目は必ず確定申告が必要になるため、ワンストップ特例制度は利用できない点も覚えておきましょう。

まとめ

今回は、2025年10月に実施されるふるさと納税の制度改定について解説しました。

- 2025年10月1日より、仲介サイトによるポイント付与が全面的に禁止される。

- クレジットカード会社が付与するポイントは、引き続き対象となる。

- ポイント付与のメリットを享受したい場合は、2025年9月30日までに寄付を完了させる必要がある。

- 背景には、過熱するポイント競争と、ふるさと納税の趣旨への回帰を目指す国の意向がある。

利用者にとっては残念な改定ではありますが、ふるさと納税が「実質2,000円の負担で返礼品がもらえる」という本質的な魅力を持つ制度であることに変わりはありません。

ポイントという付加価値は無くなりますが、今後はよりシンプルに、返礼品そのものの魅力や、純粋に自治体を応援したいという気持ちで寄付先を選ぶ時代になるのかもしれません。

今回の変更点を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて、賢くふるさと納税制度と付き合っていきましょう。

この記事で解説したふるさと納税の制度改定について、こちらの動画で税理士が分かりやすく解説しています。今回の改悪のポイントや、今後の向き合い方についてより深く知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。