ここをお読みの皆様は、相続対策について書物やウェブサイトを調べていて、「法定相続人」という言葉をよく目にしていることと思います。

しかし、専門用語が多くて分かりにくかったり、「法定相続人」をめぐる法律上のルールが複雑に見えたりして、よく理解できないことも多いのではないでしょうか。

「法定相続人」という言葉を理解することは、相続対策を考える上で、絶対に避けて通れないものです。そして、「法定相続人」に関するルールは、ごく一般的な社会常識を基に作られているので、根本的な考え方を知れば、理解するのは意外に簡単なものです。

この記事では、「法定相続人」について、絶対に押さえていただきたい5つのポイントに絞って、すっきりと理解できるようにお伝えします。難しい専門用語をできるだけ使わず、細かすぎる知識に立ち入ることもなく、具体的なイメージを持っていただけるよう説明しますので、是非、最後までお読みになってください。

The following two tabs change content below.

私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。

ポイント1. 配偶者(夫・妻)は常に法定相続人

1-1. 法律上の配偶者は強し

あなたが死亡した場合、籍のある配偶者(夫または妻)は必ず相続人になります。

これは、配偶者はあなたと生計を共にしているので、あなたが死亡してしまった場合にその生活を守ってあげる必要があるからだと言われています。

また、法律上の配偶者の地位を法的に強固に保障してあげるという政策もあると言われています。

1-2. 内縁配偶者は「相続」はできないが、家に住み続けることはできる

これに対し、内縁の配偶者は、一切相続が認められていません。どれほど長年にわたって日常生活を共にしていたとしても、「内助の功」がいかに大きくても、相続することはできないのです。

こう言うと、「自分が死んだら、同居している内縁配偶者は、法定相続人(配偶者、子など)によって家から追い出されてしまうのではないか?」とお思いになるかも知れません。

現に、そのような場合に、法定相続人が内縁配偶者を追い出そうとして裁判になった事例がたくさんあります。

それに対し、裁判所は、ほとんどの場合、内縁配偶者を追い出すことは認めない、内縁配偶者は住み続けてよい、という判決を出しています。家が持ち家でも、借家でも、結論は同じです。

その法律論はさまざまではありますが、判決内容を分析すると、根底に一つの考え方が流れていることをうかがい知れます。

どういうことかというと、どのような事情があるにせよ、内縁配偶者が死者と事実上の「夫婦」として生計を共にしていたのは事実であり、場合によっては死者に経済的に依存していることもあります。そうであるにもかかわらず、住んでいた家を追い出されて生活の本拠を失ってしまうというのは、残酷なことだ、というバランス感覚がはたらいています。

内縁配偶者は相続人としては認められないが、生活の本拠は守ってもらえるということです。

なお、死者に法定相続人がいない場合には、内縁配偶者には借地借家法36条で、「賃借権の承継」が認められています。

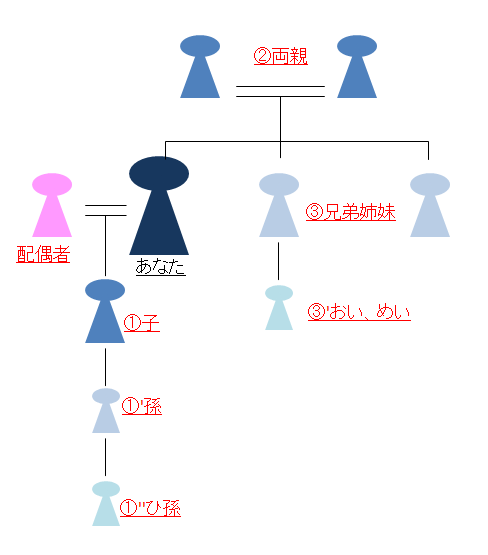

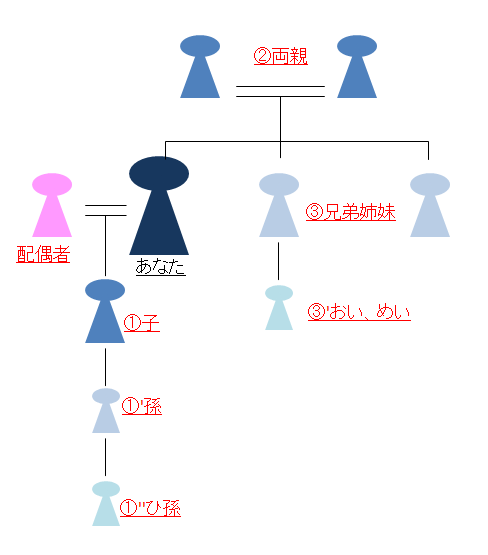

ポイント2. 配偶者以外の法定相続人は①子、②父母、③兄弟姉妹

配偶者以外の法定相続人は3通りで、順位が付けられています。

- 1位:子(養子、非嫡出子も含む)

- 2位:親

- 3位:兄弟姉妹

2-1. 法定相続人の順位が下がれば配偶者の取り分が増える

法定相続人は、順位ごとに、取り分(法定相続分)が少なくなっていきます。

逆に、配偶者の取り分は多くなっていきます。

①配偶者:子 = 1:1(子が複数なら人数で分ける)

↓子がいない

②配偶者:親 = 2:1(両親ともに健在ならば折半)

↓子・親がいない

③配偶者:兄弟姉妹 = 3:1(兄弟姉妹が複数なら人数で分ける)

これは、法定相続人の順位が下がっていくほど、あなたの遺産で生活を守ってあげなければならない必然性が薄れていくからです。

子どもの方が親よりも保護の必要性が高く、親の方が兄弟姉妹よりも保護の必要性が高いということです。こう言えば、何となく腑に落ちるのではないでしょうか。

2-2. 養子に出した実子も相続人

あなたが実子を他の人に養子に出した場合でも(普通養子縁組)、その子は、あなたを相続する権利があります。

養子に出して他の人と新たな親子関係ができたとしても、もともとあるあなたとの間の親子関係自体は否定されないということです。

2-3. 嫡出子も非嫡出子も相続分の計算は平等

あなたが配偶者との間にもうけた子(嫡出子)も、配偶者以外の人との間にもうけた子(非嫡出子)も、相続分の計算は平等です。

かつて、民法では、非嫡出子の相続分は嫡出子の1/2と定められていました。

しかし、平成25年に、最高裁判所の判例が出て、この民法の規定は憲法の定める「法の下の平等」に反し、違憲ということになりました。

その理屈は、嫡出子として生まれるか非嫡出子として生まれるかは本人が決められるものではなく、そのことで法定相続分に差をもうけるのは「不合理な差別」にあたるというものでした。

なお、判例が出た後、すぐに民法は改正され、該当する条項自体が削除されています。

ポイント3. 法定相続人が既に死亡していたらその子が同順位で相続する

3-1. 子が死亡していたら孫、子も孫も死亡していたらひ孫が相続人になる

あなたが死亡したとき、既に法定相続人が死亡していたような場合、その子が同じ順位で相続することになります。これを「代襲相続」と言います。

たとえば、第1順位の法定相続人である子が既に死亡している場合、その子、つまりあなたの孫が、第1順位の法定相続人として、あなたを相続することになります。

子も孫も死亡していたならば、ひ孫(曾孫)が第1順位の相続人になります。これを「再代襲」と言います。

なお、あまり考えられないことだとは思いますが、理屈の上では、子も孫もひ孫も死亡していたら、やしゃ子(玄孫)が第1順位の相続人になります。

あなたの直系の子孫が生きている限り、常に第1順位の相続人になるということです。

3-2. おい・めいは相続人になるが、おい・めいの子は相続人になれない

他方、あなたに第1順位の相続人(子・孫・ひ孫)がおらず、第2順位の相続人(親)も死去しており、第3順位の相続人として妹が1人いたがその妹も死去している、という場合を考えてみましょう。

この場合、第3順位の法定相続人である妹の子、つまり、おい・めいが、第3順位の法定相続人として、あなたを相続することになります(代襲相続)。

しかし、おい・めいまで死亡していたという場合、その子は相続人にはなりません。直系の子孫とは違い、「再代襲」は認められないということです。

おい・めいはかわいいものですが、おい・めいの子となると、なかなかピンとこないこともあります。そもそも存在すら把握していないことも多いのではないでしょうか。そう考えれば、「再代襲」が認められないのもやむを得ないと言えましょう。

ポイント4. 配偶者、子(または孫・曾孫)、父母には遺留分がある

4-1. 「遺留分」は残された家族の最後の命綱

配偶者、子(孫・曾孫・・・)、父母には、「遺留分」が認められます。

遺留分とは、法定相続人の最低限の取り分です。

なぜ、遺留分という制度があるのか説明しましょう。

あなたは、遺言で、自分の財産の分け方を指定したり、法定相続人以外の人や団体に遺産をあげたり寄付したりすることができます。

しかし、その遺言によって、配偶者、子、父母といった人々の取り分が全くなくなってしまうと、配偶者と子の生活、父母の老後の生活が脅かされてしまうリスクがあります。

そこで、民法上、これらの人々の利益を守るため、最低限の取り分として、遺留分が保障されているのです。これが侵害されたら、侵害者が他の相続人でも、アカの他人でも、その分を返してもらったり、損害賠償を請求したりすることができます。これを「遺留分減殺請求権」と言います。

遺留分は、法定相続分の1/2です。これは、前もってあなたが奪うことができないのはもちろん、法定相続人の側で放棄することも原則として認められません(認められるには厳格な要件があります)。あなたが生きている段階では、まだ、あなたの死後に法定相続人の生活が脅かされるリスクがないと断言できないからです。

まさに、遺留分は、残された家族の最後の命綱なのです。

4-2. 兄弟姉妹には遺留分はない

兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

配偶者、子、親と違って、一般に、兄弟姉妹は、その人の生活の面倒まで見なければならないという関係にないことが多いからです。

ポイント5. 目に余る非行があれば相続できないこともある

法定相続人であっても、目に余る非行があれば、相続が認められないことがあります。

とは言っても、タイプは2つに分かれます。

- それをやってしまったら最後、絶対に相続が認められなくなる場合(欠格事由)

- あなたの意思によって相続が認められなくなる場合(廃除事由)

これらは、法定相続人それぞれについて判断されます。

たとえば、あなたの子が「欠格」や「廃除」のため相続できなくなったとしても、その子、つまりあなたの孫が「代襲相続」することは認められます。

それぞれについて説明します。

5-1. 欠格事由|「親殺し」は絶対に相続できない

非行の程度があまりにひどすぎる場合は、金輪際、相続が認められなくなります。

民法に定められていますが、意味があるのは以下の4つです。

- 故意にあなたを殺して、あるいは殺そうとして刑罰を受けた場合

- あなたを騙したり(詐欺)脅したり(強迫)して遺言、遺言の取消し・変更をさせた場合

- あなたを騙したり(詐欺)脅したり(強迫)して遺言、遺言の取消し・変更を妨害した場合

- あなたの遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

1つめのケースは、あなたに対する「不孝」の程度がきわめて高いと言えます。

また、他のケースは、あなたに対する「不孝」というのももちろんですが、それだけではありません。これらの行為は、相続に関する法制度・法秩序自体を根底から危うくしてしまうもので、到底許容できないからです。そのようなことをする人間に相続を認めてしまうと、示しがつかなくなるということなのです。

5-2. 廃除事由|「不孝者」でもあなたが許せば相続できる

「廃除」は「欠格」のような絶対的なものではありません。

その事実があっただけでは相続の権利が否定されず、あなたが「あいつの相続を認めない!」と言って、裁判所の「審判」あるいは「調停」という厳格な手続を経て、初めて、「廃除」が認められます。遺言で廃除を請求することもできます。

そして、「廃除」が認められた場合でも、あなたが後で許してあげれば(「宥恕」と言います)、相続人の地位が回復します。

なお、「廃除」が認められるのは、「遺留分」のある法定相続人(子(孫)、親)に限ります。「遺留分」のない兄弟姉妹については、「廃除」を認めるまでもなく、ただ遺言を残して、相続させないということにすれば良いからです。

民法に定められている廃除の事由は、以下の2つです。

- あなたを虐待・侮辱した場合

- その他、「欠格事由」にまで至らないが著しい非行があった場合

これらは、非行と言っても、基本的には、あなたが気にしなければ、あるいは、後で許せば特に問題はないことです。だからこそ、相続を認めるか認めないかはあなたの意思しだいということになっているのです。

まとめ

「法定相続人」の意味と、それをめぐるルールについて、5つのポイントに着目してメリハリをつけて説明してきました。

この記事でお伝えした5つのポイントを理解すれば、ご自身にとって相続対策をする上で何が問題なのか、把握するのに役立つことと思います。