物価上昇が続く中、従業員の賃金を引き上げることは、企業の社会的責任として、また優秀な人材を確保する上で重要な経営課題となっています。しかし、原資の確保は容易ではなく、経営者の皆様にとっては頭の痛い問題でしょう。

同時に、業務のデジタル化は待ったなしの状況であり、スマートフォンやPC、各種ソフトウェアの導入など、生産性向上のための設備投資も欠かせません。もし、「賃上げ」をトリガーとして、これらの「設備投資」にかかる費用の一部を国に助成してもらえる制度があるとしたら、活用しない手はありません。

この記事では、まさにその二つの課題を同時に解決しうる「業務改善助成金」について、その概要から具体的な要件、助成対象となる経費、そして申請における注意点までを詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.

1.業務改善助成金とは?

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。厚生労働省が管轄しており、企業の賃上げ努力を支援し、事業の成長を後押しすることを目的としています。

この制度の最大のポイントは、「賃上げ」という企業側の負担増を、「設備投資への支援」という形で国がサポートしてくれる点にあります。ただ賃金を上げるだけでなく、それをきっかけに業務効率を改善し、より強い経営体質を構築するチャンスと捉えることができるのです。助成される金額は、賃金の引き上げ額や対象となる労働者の人数によって決定され、最大で600万円にも上ります。

2.助成金の対象となる事業者と主な要件

この助成金を活用するためには、いくつかの前提条件をクリアする必要があります。申請を検討する前に、自社がこれらの要件を満たしているかを確認することが重要です。

(1)中小企業・小規模事業者であること

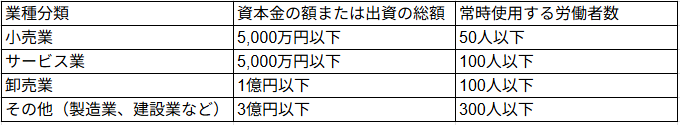

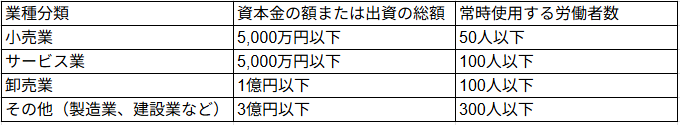

まず、この助成金は中小企業・小規模事業者を対象としています。資本金の額または常時使用する労働者数のいずれかが、以下の表の基準を満たしている必要があります。

【図表】中小企業・小規模事業者の定義

ただし、上記の規模であっても、大企業が実質的に経営を支配している「みなし大企業」に該当する場合は、2025年度から対象外となっていますので注意が必要です。

(2)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額

事業場内で最も低い時給で働く従業員の賃金が、その事業場がある都道府県の「地域別最低賃金」との差額が50円以内であることが要件です。これは、比較的賃金水準が低い事業者を優先的に支援するという制度の趣旨を反映したものです。

(3)解雇、賃金引き下げ等がないこと

助成金の趣旨に反するため、申請前の一定期間内に、会社都合による従業員の解雇や、特定の労働者の賃金を引き下げるなどの措置を行っていないことが求められます。これらの基本的な条件を満たした上で、実際に事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(例:30円、45円、60円、90円のいずれかのコースを選択)ことで、助成金の交付対象となります。

「特例事業者」要件について

さらに、以下のいずれかの要件を満たす「特例事業者」に該当する場合、助成上限額の拡大などの優遇措置が受けられます。

- 賃金要件:申請事業所の事業場内最低賃金が1,000円未満である。

- 物価高騰等要件:原材料費の高騰などにより、申請前3ヶ月間のうち任意の1ヶ月の利益率が、前年同月比で3%以上低下している。

3.助成金額と助成対象経費

助成金の上限額と助成率

助成金の上限額は、事業場の規模(常勤労働者数)と、賃金を引き上げる労働者の人数、そして賃金の引き上げ額によって、コース別に細かく設定されています。例えば、従業員30人未満の事業者が、賃金引き上げの対象となる労働者5名の賃金を60円引き上げた場合、助成上限額は190万円となります。最大の600万円コースは、従業員10名以上の賃金を90円以上引き上げる場合などが対象となり、これは前述の「特例事業者」であることが条件です。

助成率は、事業場内最低賃金が1,000円未満の場合は5分の4(80%)、1,000円以上の場合は4分の3(75%)と、非常に高い水準に設定されています。

助成対象となる経費

助成の対象となるのは、生産性向上や業務効率化に資する設備投資費用です。具体的には、以下のようなものが幅広く対象となります。

- POSレジシステム、在庫管理システムなどの導入

- 各種業務を効率化するソフトウェア、アプリケーションの導入

- リフト付き特殊車両、運搬用車両などの導入

- 専門家による業務フロー改善のコンサルティング費用

- 従業員のスキルアップのための人材育成・教育訓練費用

【注目】車やPC、スマホも対象になる特例

特に注目すべきは、前述の「特例事業者」のうち「物価高騰等要件」を満たした場合、通常の対象経費に加えて、汎用性が高い以下の物品の購入費用も助成対象となる点です。

- 自動車:乗用車の場合は「定員7人以上または車両本体価格200万円以下」、または「貨物自動車」が対象。介護事業での福祉車両や、営業・運搬用の商用バンなどの導入に活用できます。

- パソコン、スマートフォン、タブレット

これらの導入は多くの企業で必要となるため、この特例を活用できるかどうかが、助成金の使いやすさを大きく左右します。

4.助成金の活用例と申請における重要注意点

実際の活用事例

政府が公表している活用例としては、以下のようなものがあります。

- 卸売業の事例:最新の業務管理システムを導入。受発注から在庫管理、納品までを一元化することで、業務時間を大幅に短縮。創出された時間で新規顧客開拓に注力し、売上向上と従業員の賃金アップを両立。

- 介護事業の事例:車椅子利用者の送迎負担を軽減するため、電動リフト付きの福祉車両を導入。職員の身体的負担が減少し、より丁寧な介護サービスの提供が可能になるとともに、労働環境の改善により定着率も向上。

申請と活用における重要注意点

この非常に魅力的な助成金を活用する上で、必ず守らなければならない重要なルールがいくつかあります。

(1)経費の発生タイミング(交付決定後の発注が原則)

最も重要な注意点です。助成金の対象となるのは、都道府県労働局に交付申請を行い、審査を経て「交付決定」の通知を受けた後に発注・契約・購入した設備等の費用のみです。交付決定前に購入してしまった設備は、たとえ計画書に記載したものであっても、原則として助成の対象外となってしまいます。「急がば回れ」の精神で、必ず交付決定を待ってから事業に着手してください。

(2)報告義務の遵守

助成事業が完了し、賃上げを実施した後には、実績報告書を提出する必要があります。もし計画に変更が生じた場合や、事業を中止・延期する場合も、その都度所定の書類を提出しなければなりません。これらの報告を怠ると、助成金が受け取れなくなる可能性があるため、手続きは厳格に行う必要があります。

(3)申請期間と予算の存在

助成金は国の予算に基づいて運営されています。そのため、申請期間が定められており、また、予算の上限に達した場合は期間内でも公募が終了する可能性があります。2025年度も複数回の公募期間が設定される見込みですが、関心のある方は、早めに情報を収集し、準備を進めることが賢明です。

まとめ

業務改善助成金は、多くの経営者が直面する「賃上げ」と「生産性向上のための設備投資」という2つの課題を、同時に、かつ有利に進めるための強力なツールです。特に、賃上げを検討している企業にとっては、その負担を補って余りあるメリットを享受できる可能性があります。PCやスマートフォン、車両といった汎用性の高い設備までが対象となる特例もあり、その活用範囲は非常に広いです。

ただし、助成金である以上、申請には事業計画の策定や各種書類の準備が必要であり、また、「交付決定後に事業開始」といった厳格なルールも存在します。制度の仕組みと注意点を正しく理解し、計画的に準備を進めることで、この助成金を会社の成長と従業員の満足度向上のための大きな追い風とすることができるでしょう。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な申請手続きやさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。