「ソフトバンクグループは、あれだけ莫大な利益を上げているのに、なぜ税金をほとんど払っていないのか?」このようなニュースや議論を、一度は目にしたことがあるのではないでしょうか。特に、2024年度の中間決算で1兆円もの利益を計上したと報じられた際には、多くの人が「今回ばかりは多額の税金を納めるのだろう」と考えたかもしれません。

しかし、その実態は、単純な話ではありません。ソフトバンクグループが実現してきた「合法的な税負担の最小化」は、海外子会社や巨額の投資損失などを巧みに活用した、極めて高度な税務戦略に基づいています。その仕組みを理解することは、大企業ならではのスケールメリットはあれど、私たち中小企業の経営者が「税」というものを戦略的に考える上で、非常に重要な示唆を与えてくれます。

この記事では、まずソフトバンクグループがどのような会社であるかを解説し、過去に大きな話題となった節税スキームのカラクリ、そして今回の中間決算で1兆円の利益が出たにもかかわらず、なぜ納税額が限定的になる可能性があるのかについて、詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.

1.ソフトバンクグループの事業構造と収益の源泉

まず理解しておくべきは、私たちが日常的に利用する携帯電話事業の「ソフトバンク」と、その親会社である「ソフトバンクグループ(SBG)」は、異なる役割を持つ会社であるということです。

ソフトバンクグループの本体は、携帯電話事業を直接行っているわけではありません。その実態は、世界中の様々な企業に投資を行い、その投資先からの配当金や、保有株式の売却益などによって収益を得る「投資会社」です。

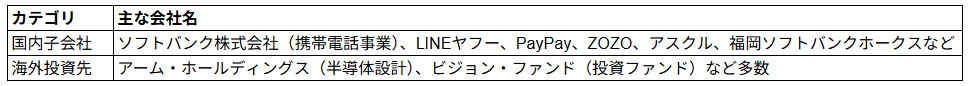

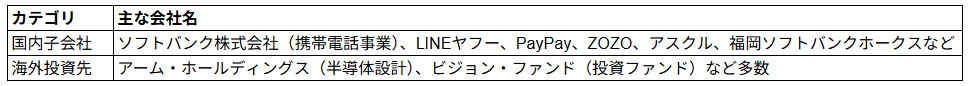

【図表】ソフトバンクグループの主な関連会社

このように、数多くの国内外の企業を傘下に持ち、それらの株式を保有することで、グループ全体の価値向上を目指す「持株会社」としての側面も持っています。この「投資会社」という事業構造と、収益の大部分が「配当」であるという点が、税務戦略の鍵となります。

2.なぜソフトバンクグループは税金を払わないと言われるのか?

ソフトバンクグループの税負担が極めて軽くなる理由は、主に以下の3つの税制上のルールを最大限に活用しているからです。

①海外子会社からの配当金(95%非課税)

法人が、海外の子会社から配当金を受け取った場合、その配当金の95%は、日本の法人税の計算上、利益(益金)に含めなくてもよい、というルールがあります(外国子会社配当益金不算入制度)。これは、海外の子会社が現地で法人税を支払った後の利益から配当を出しているため、日本でさらに課税されると二重課税になってしまうのを調整するための制度です。

ソフトバンクグループは、かつて買収した半導体設計の世界最大手「アーム」など、多くの海外子会社から多額の配当金を受け取っていました。例えば、2.3兆円の配当を受け取ったとしても、そのうち95%は非課税となり、課税対象となるのは、わずか5%の部分だけです。通常の法人税率(約34%)と比べ、極めて低い税負担で済みます。

②国内子会社からの配当金(全額非課税)

さらに強力なのが、国内の子会社から受け取る配当金の扱いです。法人が、自社が株式の25%以上を保有する国内の他の法人から配当金を受け取った場合、その配当金は全額が益金不算入、つまり完全に非課税となります(受取配当等の益金不算入制度)。

ソフトバンクグループは、ソフトバンク株式会社やLINEヤフーなど、多くの国内子会社から配当金を受け取っています。これらは全て非課税となるため、たとえ何千億円の配当を受け取ったとしても、それに対して法人税は一切かからないのです。

③過去の巨額な欠損金の活用

そして、上記①②で課税対象となった、ごく一部の利益さえも打ち消してしまうのが、「欠損金」の存在です。欠損金とは、税務上の赤字のことで、青色申告法人であれば、発生した欠損金を最大10年間繰り越し、将来の利益と相殺して課税所得を圧縮することができます。

ソフトバンクグループは、過去に巨額の欠損金を意図的に作り出したことがあります。その代表例が、2018年頃に行われたアームに関するグループ内取引です。

アームの取引による巨額欠損金の創出スキーム

- ソフトバンクグループは、約3兆円で英国の半導体設計会社「アーム」を買収しました。

- その後、アームの事業の中核を担う子会社(アーム・リミテッド)の株式を、ソフトバンクグループ傘下の別の海外子会社である「ビジョン・ファンド」に移管させました。

- これにより、元のアーム社の価値は、いわば「抜け殻」となり、ほぼゼロになりました。

- ソフトバンクグループは、この価値がなくなったアーム社の株式を、ビジョン・ファンドに約9,000億円で売却しました。

- 結果として、約3兆円で取得したものの価値が、9,000億円で売却された形となり、差額の約2.4兆円もの巨額な「売却損(欠損金)」が、ソフトバンクグループ本体に計上されたのです。

この2.4兆円という天文学的な欠損金を10年間にわたって繰り越せるため、その後数年間にわたって発生する利益は、この欠損金と相殺され、結果として法人税がほとんど発生しない、という状況が続いていたのです。

3.2024年度中間決算1兆円の利益と今後の納税予測

このような背景の中、ソフトバンクグループは2024年度の中間決算で1兆円の利益を計上しました。過去3年間は投資の失敗などで赤字が続いていましたが、久しぶりの黒字転換です。では、この1兆円の利益に対して、税金はどうなるのでしょうか。

大企業に適用される「欠損金利用の制限」

ここで重要になるのが、大企業に適用されるルールです。中小企業であれば、過去の欠損金を、その期の利益の100%まで相殺に使うことができます。しかし、資本金が1億円を超える「大企業」の場合、欠損金を使って相殺できるのは、その期の所得(利益)の50%まで、という制限が設けられています。

ソフトバンクグループは大企業に該当するため、1兆円の利益が出た場合、繰り越してきた欠損金(現在3兆円程度あると言われています)と相殺できるのは、その半分の5,000億円までとなります。残りの5,000億円については、原則として法人税の課税対象となるのです。

利益の内訳によって納税額は変わる

ただし、最終的な納税額は、この5,000億円の利益の「中身」によって大きく変わってきます。もし、この利益の多くが、前述の「国内子会社からの非課税配当」で構成されていれば、そもそも課税対象とならないため、納税額は発生しません。一方、海外子会社からの配当(5%課税)や、有価証券の売却益など、課税対象となる利益の割合が多ければ、その分に対しては法人税が課されることになります。

4.公平性の議論とソフトバンク側の視点

このようなソフトバンクグループの税務戦略に対しては、「あれだけ儲けているのに税金を払わないのは不公平だ」という批判的な意見も少なくありません。

一方で、ソフトバンクグループ側の視点に立てば、次のような主張が考えられます。「我々グループ本体は、持株会社として配当収入が主であり、税制のルール上、非課税となる部分が多いのは当然である。しかし、我々の傘下にあるソフトバンク株式会社やLINEヤフーといった国内の事業子会社は、その事業活動によって得た利益に対して、毎年きちんと多額の法人税を納めている。グループ全体として見れば、国に対して相当な額の税金を納めており、社会に貢献している」

どちらの主張にも一理あり、税制の公平性というテーマの難しさを示唆しています。

まとめ

ソフトバンクグループが実現してきた「超」節税スキームは、以下の3つの要素を組み合わせた、高度な税務戦略です。

- 国内子会社からの配当金(全額非課税)

- 海外子会社からの配当金(95%非課税)

- 過去の巨額な投資損失(欠損金)の繰越活用

特に、投資会社という事業形態を活かし、収益の大部分を非課税の配当金で構成している点が、その税負担を著しく低くしている最大の要因です。また、大企業として欠損金の利用に50%の制限があるとはいえ、数兆円規模の欠損金を背景に、今後も税負担を一定程度コントロールしていくことが予想されます。

もちろん、このようなダイナミックな税務戦略は、豊富な資金力と専門家集団を持つ大企業だからこそ可能なことです。しかし、その根底にある「税制のルールを深く理解し、合法的な範囲で自社の利益を最大化する」という考え方は、私たち中小企業の経営者にとっても、大いに学ぶべき点があるのではないでしょうか。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。