事業の成長や安定経営に不可欠な資金調達。しかし、自社の状況に最適な融資制度を見つけるのは容易ではありません。特に、年度の切り替わり時期には、新たな制度が始まったり、既存の制度が強化されたりするため、情報収集が追いつかないという経営者の方も多いのではないでしょうか。

実は、2025年4月から、中小企業にとって非常に有利な信用保証協会の制度融資がスタート、あるいは内容が強化されました。これらの最新制度の動向をいち早く掴み、戦略的に活用することで、これまで難しいと感じていた大規模な資金調達や、新規事業への挑戦も可能になるかもしれません。

本記事では、2025年度の資金調達戦略の鍵となる、特に注目すべき3つの保証制度の概要と、その効果を最大限に引き出すための具体的な活用法について、詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.

なぜ今、保証協会付き融資に注目すべきなのか?

毎年4月は、国の機関や地方自治体にとって新年度の始まりです。これは、新たな予算が執行されるタイミングであり、信用保証協会においても、新しい保証制度や、既存制度の拡充に向けた予算が付き、金融機関に対しても推進が促されます。

つまり、年度の初めは、新しい制度融資の「枠」が豊富にあり、金融機関も実績作りのために積極的になる、絶好のチャンスなのです。このスタートダッシュの時期を逃さず、情報戦で優位に立つことが、有利な条件での資金調達に繋がります。

【狙い目①】強調支援型特別保証制度|プロパー融資との合わせ技で大型調達

2025年度の制度融資の中で、最も注目すべき制度の一つが、この「協調支援型特別保証制度」です。幅広い企業が対象となり、最大で2億8,000万円という大きな資金調達の道を開く可能性があります。

制度の概要と利用条件

この制度の最大の特徴は、金融機関からの「プロパー融資」と信用保証協会からの「保証付き融資」をセットで受ける、いわゆる「協調融資」が前提となっている点です。

- 融資上限額:2億8,000万円

- 返済期間:分割返済の場合10年以内

- 主な条件:

- 融資を受ける金融機関から、保証付き融資と同時に、保証付き融資額の10%以上のプロパー融資を受けること。

- 金融機関の支援を受けつつ、自社で「経営行動計画」を策定し、その実行状況を金融機関に報告(モニタリングを受ける)こと。

「経営行動計画の策定」や「モニタリング」という条件があるため、債務超過に陥っているなど、やや業況が厳しい企業であっても、具体的な改善計画を示すことで、金融機関や保証協会からの支援を引き出せる可能性がある、非常に画期的な制度です。

活用テクニック:第三者の「預金担保」でプロパー融資を引き出す

この制度を活用する上での最大のハードルは、「プロパー融資を10%以上受けられるか」という点です。金融機関にとって、プロパー融資は100%自身でリスクを負うため、審査は慎重にならざるを得ません。

しかし、このハードルを越えるための、いわば「裏技」的な手法が存在します。それは、プロパー融資部分に対して、第三者から「預金担保」を提供してもらうという方法です。

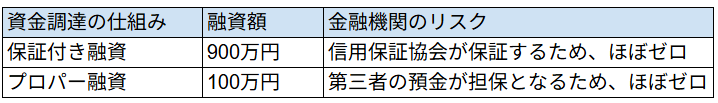

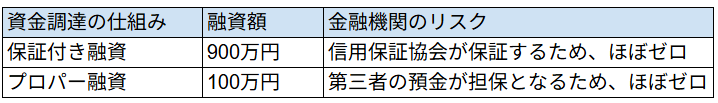

例えば、1,000万円の資金調達をしたい場合を考えてみましょう。この制度を使えば、900万円を保証付き融資、100万円をプロパー融資で受けることが可能です。この100万円のプロパー融資に対して、社長の親族や支援者などが、自身の預金100万円を金融機関に担保として差し入れるのです。

このように、金融機関側のリスクを限りなくゼロに近づけることで、通常なら難しいプロパー融資の審査を通過させ、結果としてその9倍の保証付き融資(合計1,000万円)を引き出すことが可能になります。これは、金融機関のリスク心理を理解した、非常に高度な資金調達テクニックと言えるでしょう。

【狙い目②】スタートアップ創出促進保証制度|「分社化」に大きなチャンス

次に注目すべきは、創業期の法人を対象とした「スタートアップ創出促進保証制度」です。特に、すでに事業を行っている経営者が、新規事業のために「分社化」する際に、絶大なメリットを発揮します。

制度の概要と対象者

この制度は、未来の日本経済を担うスタートアップ企業を後押しするための、非常に手厚い保証制度です。

- 融資上限額:3,500万円

- 返済期間:10年以内

- 保証人:原則として経営者保証は不要

- 主な対象者:

- これから法人を設立して事業を始める「創業予定者」

- 創業してから5年未満の法人

- 事業を継続しつつ、新たに会社を設立(分社化)する具体的な計画がある中小企業

既存事業者が新規事業立ち上げに活用できるメリット

この制度の最大のポイントは、対象者の3つ目にある「分社化」です。例えば、現在運営している会社で、全く新しい分野の事業に挑戦したいと考えたとします。その新規事業部門を、別会社として独立(分社化)させることで、その新会社がこの「スタートアップ創出促進保証制度」の対象となり得るのです。

これにより、既存の会社の経営とは切り離した形で、新規事業のための資金を、経営者保証なしで最大3,500万円まで調達できる可能性があります。これは、既存事業のリスクから隔離された環境で、思い切ったチャレンジを可能にする、非常に戦略的な活用法です。

【狙い目③】小口零細企業保証制度|使いやすさが向上

最後に、小規模な事業者にとって最も身近で使いやすい「小口零細企業保証制度」も、内容が強化され、注目度が高まっています。

この制度は、信用保証協会が100%保証を行うため、金融機関も非常に取り組みやすいのが特徴です。そして、これまで1,250万円だった融資上限額が、2,000万円に増額されたことで、小規模事業者にとっての資金調達の選択肢が大きく広がりました。

日々の運転資金や、小規模な設備投資など、安定的な資金繰りを支える上で、引き続き重要な役割を果たす制度と言えるでしょう。

新制度活用のための注意点と金融機関選び

これらの新しい制度を最大限に活用するためには、一つ重要な注意点があります。それは、「制度を推進したい金融機関を選ぶ」ということです。

特に「協調支援型特別保証制度」のように、金融機関自身がプロパー融資でリスクを取る必要がある制度については、その推進に積極的な金融機関と、消極的な金融機関とが明確に分かれることが予想されます。

制度が新しいため、金融機関の担当者自身が内容をまだ熟知していないケースも考えられます。したがって、これらの制度活用を検討する際は、日頃から自社の事業内容をよく理解し、新しい取り組みにも前向きな金融機関との信頼関係を築いておくこと、つまり「メインバンク選び」が、これまで以上に重要になってくるのです。

まとめ

国が打ち出す制度融資は、その時々の経済政策や金融行政の方向性を色濃く反映しています。

今回ご紹介した2025年度の新しい保証制度は、国が中小企業に対して、金融機関と連携した上での経営改善(協調支援型)や、リスクを取った新たな挑戦(スタートアップ支援)を、強く後押ししようとしていることの表れです。

この追い風を逃さず、自社の成長戦略にどう活かせるかを考えること。それが、変化の時代を生き抜く経営者に求められる、重要な視点と言えるでしょう。ぜひ、この記事を参考に、貴社の新たな資金調達戦略を検討してみてください。

この記事で解説した内容を、税理士がより分かりやすく解説している動画もあります。具体的な事例なども交えてお話ししていますので、復習も兼ねてぜひご覧になってみてください。