会社経営が軌道に乗り、安定して利益が出るようになると、多くの経営者が「この利益をどう配分するのが最も賢いのだろうか?」という、新たな悩みに直面します。具体的には、利益を会社の「内部留保」として厚くしていくべきか、それとも「役員報酬」として社長個人に多く還元すべきか、という問題です。

会社の財務基盤を強化するためには内部留保が重要ですが、それには多額の法人税が課されます。

一方、役員報酬を増やせば個人の手取りは増えますが、所得税や社会保険料の負担が重くのしかかります。このジレンマを解決し、会社と個人の両方に最大限のキャッシュを残すためには、両者のメリット・デメリットを正確に理解し、最適なバランスを見つけることが不可欠です。

この記事では、まず「会社にお金を残す場合」と「社長個人にお金を残す場合」それぞれのメリット・デメリットを整理し、その上で、会社の利益水準に応じた最適な役員報酬設定の考え方について、具体的な節税術も交えながら詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.

1.会社にお金を残す(内部留保)メリット・デメリット

まず、役員報酬を抑え、利益を会社の内部留保として蓄積していく場合のメリットとデメリットを見ていきましょう。

メリット①:財務体質の強化と信用の向上

会社に十分な内部留保があることの最大のメリットは、財務基盤が安定し、経営の安全性が高まることです。

- 資金繰りの安定:潤沢な内部留保(特に現預金)があれば、予期せぬ業績悪化や急な大きな支出が発生した場合でも、資金ショートのリスクを低減できます。コロナ禍のような不測の事態を、厚い内部留保で乗り越えた企業は少なくありません。

- 金融機関からの信用力向上:内部留保が厚く、自己資本比率が高い企業は、財務的に健全で倒産リスクが低いと評価されます。これにより、金融機関からの融資審査が有利に進んだり、より良い条件で資金調達ができたりする可能性が高まります。

- 取引先からの信頼獲得:長期的な取引を考える上で、相手企業の財務的な安定性は重要な判断材料です。内部留保がしっかりしている会社は、取引先からも信頼されやすくなります。

デメリット①:役員貸付金の発生リスク

会社に利益を残すために、社長自身の役員報酬を極端に低く設定した場合に注意が必要なのが、「役員貸付金」の発生リスクです。

役員報酬が生活費に対して不足すると、社長はプライベートな支出を会社の資金から賄ってしまうことがあります。これは、会計上「会社が社長にお金を貸した」という扱いになり、「役員貸付金」として決算書に計上されます。

この役員貸付金が多額になると、金融機関からは「会社の資金が事業目的以外に流用されている」「公私混同が激しい」と見なされ、融資審査において極めて不利な評価を受ける原因となります。

デメリット②:自社株評価額の高騰と事業承継の問題

内部留保が増加すると、会社の純資産が増え、それに伴い非上場会社の「自社株の評価額」も高騰します。自社の株価が高いこと自体は、会社の価値が高い証拠であり喜ばしいことですが、将来の事業承継を考える際には、これが大きな問題となります。

後継者が株式を引き継ぐ際、株価が高いと、株式を買い取るための莫大な資金が必要になったり、あるいは相続によって引き継ぐ場合に、高額な相続税が課されたりするのです。納税資金が準備できず、事業承継が頓挫してしまうケースも少なくありません。

2.社長個人にお金を残す(役員報酬)メリット・デメリット

次に、会社の利益を積極的に役員報酬として社長個人に移転していく場合のメリットとデメリットです。

メリット:資金使途の自由度の高さ

社長個人にお金を残す最大のメリットは、そのお金の「使い道の自由度」が格段に高いことです。

役員報酬として適正に受け取ったお金は、社長個人の資産です。プライベートな生活費に充てるもよし、個人的な投資に回すもよし、あるいは将来、会社がピンチに陥った際に会社に貸し付ける(役員借入金)という形で事業資金として活用することも可能です。会社の資金のように、使途に制約がなく、領収書の管理なども必要ありません。

デメリット①:税金・社会保険料の負担増

役員報酬を増やすことの最大のデメリットは、個人にかかる税金と社会保険料の負担が重くなることです。

- 所得税・住民税の増加:役員報酬は給与所得として扱われ、所得税・住民税が課税されます。特に所得税は、所得が多くなるほど税率が高くなる「超過累進課税」が採用されており、課税所得が900万円を超えると所得税・住民税を合わせた税率が法人税の実効税率を上回り始め、課税所得4,000万円超の部分には最高で約55%もの税率がかかります。

- 社会保険料の増加:役員報酬額が増えれば、健康保険や厚生年金といった社会保険料の負担も増加します。社会保険料は会社と個人が折半して負担するため、個人の手取りが減るだけでなく、会社のコストも増加します。

デメリット②:役員借入金の相続税リスク

社長が個人資産から会社にお金を貸し付けた場合、決算書上は「役員借入金」として計上されます。これは会社にとっては負債であり、金融機関からの評価上、役員貸付金ほど大きな問題とはなりませんが、相続の際には注意が必要です。この役員借入金(会社に対する債権)は、社長個人の相続財産に含まれます。

社長が亡くなった際、遺族はこの役員借入金を相続し、その額面通りの金額に対して相続税を支払う義務が発生します。会社の資金繰りが厳しく、実際には返済が困難な状態であっても、相続税の課税対象となってしまうのです。

3.「会社」と「社長」の最適なバランスを見つける節税術

結局のところ、会社と社長のどちらにお金を残すべきか?その答えは「両者のバランスを取り、トータルの税・社会保険料負担が最も少なくなるポイントを見つける」ことです。

どちらか一方に極端に偏らせるのではなく、個人の所得税・住民税・社会保険料と、法人の法人税・社会保険料の負担率を比較し、会社と個人の手取り合計額が最大化するように役員報酬を設計することが重要になります。

利益額別、最適な役員報酬設定の目安

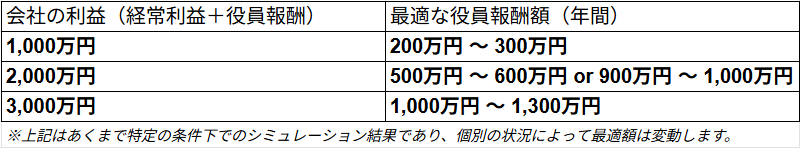

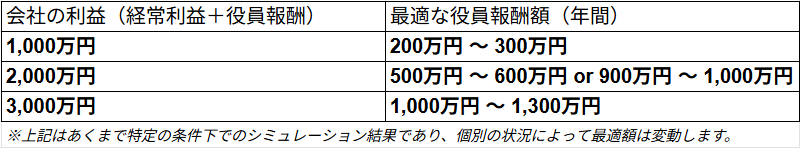

では、具体的にどの程度の役員報酬が最適なのでしょうか。ここでは、特定のモデルケース(ひとり社長、扶養家族なし等)を前提に、「会社の利益(役員報酬を支払う前の金額)」に応じた、手取り合計額が最大化される役員報酬額の目安をご紹介します。

【図表】会社の利益額別、最適な役員報酬設定

このシミュレーションから、必ずしも役員報酬を高くすれば手取りが増えるわけではなく、ある一定のラインで法人税と個人負担のバランスが逆転することがわかります。

会社の成長フェーズに応じた考え方

この基本的な考え方をベースに、会社の成長ステージや経営方針に応じて戦略を調整することも重要です。

- 成長・拡大期(新設法人など)の場合:この時期は、会社の資金繰りを安定させ、金融機関からの信用力を高めて融資を受けられる体制を整えることが最優先です。そのため、役員報酬はある程度低めに設定し、できるだけ法人に利益(内部留保)を残して財務基盤を強化することが望ましいでしょう。

- 安定期・成熟期(事業承継を視野に入れる場合)の場合:事業拡大の予定が特になく、法人に多額の現金を残しても使い道がない場合は、法人税の軽減税率が適用される上限である年間利益800万円程度を法人に残し、残りを役員報酬として個人に移転していくのが一つの考え方です。これにより、自社株評価の高騰を抑えつつ、個人資産を形成できます。そして、その資金を元に、将来の退職金として受け取る(退職所得控除を活用)、あるいは経営セーフティ共済などを活用して簿外に資産を形成するといった、さらなる節税策に繋げていくことができます。

まとめ

「会社と社長、どちらにお金を残すか」という問題に、唯一絶対の正解はありません。会社の財務体質を強化し信用力を高めるためには法人に、資金使途の自由度を求めるなら個人に残すのが有利です。

そして、そのバランスを取る上で鍵となるのが、法人税と個人の所得税・社会保険料の負担をトータルで考え、手元に残るキャッシュが最大化する「役員報酬」の最適ポイントを見つけることです。

シミュレーションが示す通り、会社の利益水準によって、その最適ポイントは変動します。さらに、会社の成長ステージや将来の事業承継計画、そして活用できる節税策(役員社宅、退職金、経営セーフティ共済など)によっても、最適な戦略は変わってきます。

短期的な視点だけでなく、中長期的な会社の未来を見据え、顧問税理士などの専門家と十分に相談しながら、自社にとって最も効果的な役員報酬と利益の配分戦略を立てていくことが、賢明な資産防衛の第一歩と言えるでしょう。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的なシミュレーションや考え方について知りたい場合に、参考にしてください。