円安、物価高、人手不足…日本経済を取り巻く環境が厳しさを増す中、企業の倒産件数は増加の一途をたどっています。あなたの会社は、本当にこの先生き残ることができるでしょうか。

実は、ある調査会社が、独自のデータを元に「2025年後半以降に倒産リスクが高まる業種」を予測しています。自社の業界がリストに含まれていなくても、決して他人事ではありません。これらの業種が直面している課題は、多くの日本企業が抱える共通の問題を浮き彫りにしているからです。

本記事では、この未来予測データを元に、各業界の苦境の背景を分析し、そこから見えてくる、どんな時代でも生き残るための普遍的な経営戦略を解説します。

The following two tabs change content below.

増加し続ける企業倒産の現状

まず、現在の日本企業の状況を客観的に見ておきましょう。企業の倒産件数は高水準で推移しており、2024年9月から6ヶ月連続で前年同月を上回るなど、増加傾向に歯止めがかかっていません。

特に、負債総額1億円未満の中小・零細企業の倒産が多数を占める一方で、負債額10億円を超えるような大型倒産も散見され、その波が全規模の企業に及んでいることがうかがえます。これは、一過性の不況ではなく、日本経済の構造的な課題が表面化していることの証左と言えるでしょう。

2025年後半、倒産リスクが高い10業種

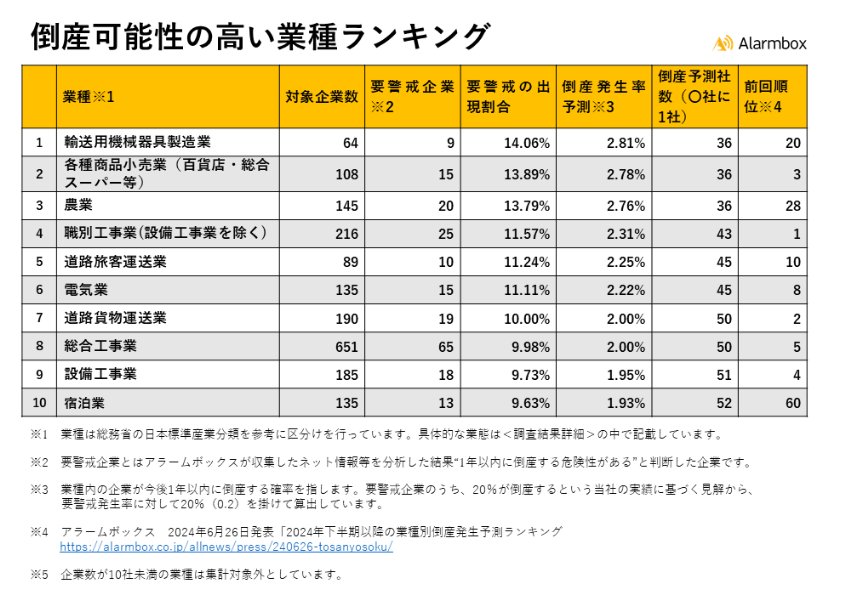

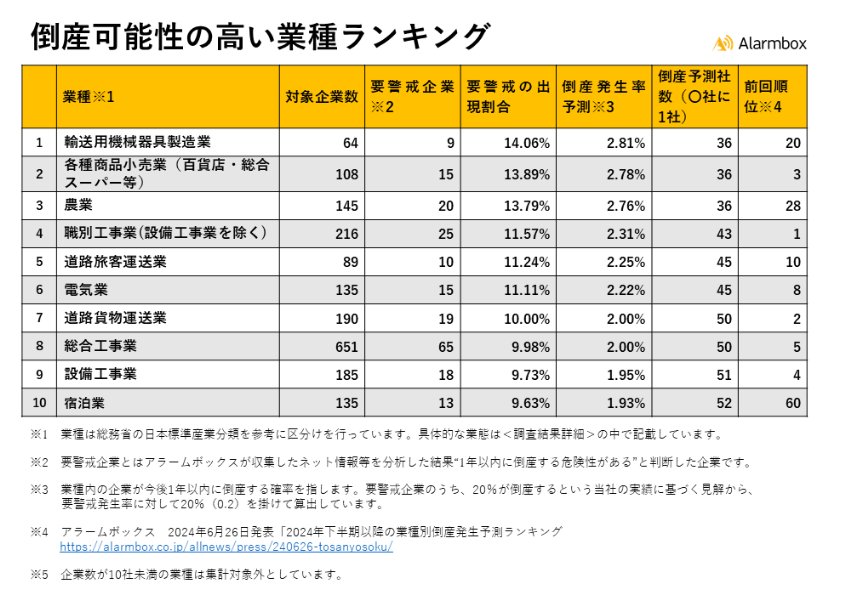

今回参考にするのは、企業調査会社アラームボックスが公開した「倒産危険度ランキング」です。このデータに基づき、倒産可能性の高いと予測される業種を、その背景とともに見ていきます。

(図表:倒産リスクが高い10業種一覧アラームボックスより引用)

このランキングを見ると、特定の要因によって多くの業種が苦境に立たされていることが分かります。

【要因①2024年問題とコスト高】建設業・運送業

ランキングの上位には、建設業(職別工事、総合工事、設備工事)と運送業(旅客、貨物)が数多く含まれています。これらの業界に共通する最大の課題が、いわゆる「2024年問題」です。

働き方改革関連法の適用により、ドライバーや建設作業員の労働時間に上限が設けられました。これにより、従来のような長時間労働で業務量をカバーすることが不可能になり、企業は売上を維持するためにより多くの人材を確保する必要に迫られています。しかし、深刻な人手不足の中でそれは困難であり、結果として人件費は高騰。この構造的な問題に、資材価格や燃料費の高騰が追い打ちをかけているのです。

【要因②コロナ禍の後遺症】宿泊業・小売業

宿泊業や各種商品小売業(スーパーなど)は、コロナ禍で受けた甚大なダメージの「後遺症」に今なお苦しんでいます。人の流れは回復しつつあるものの、その間に増大した借入金(ゼロゼロ融資など)の返済負担が、キャッシュフローを重く圧迫しています。

また、小売業においては、地域の商店街が大型ショッピングモールとの競合によって体力を奪われるという、以前からの課題も深刻度を増しています。

【要因③サプライチェーンと信用問題】農業・製造業

ランキング1位となった輸送用機械器具製造業や、3位の農業は、グローバルなサプライチェーンの問題や、業界全体の信用問題に直面しています。

製造業は、半導体不足や海外企業との競争激化に加え、一部の大手で発覚した認証試験の不正問題が、業界全体の信用を低下させ、生産停止などの影響を及ぼしています。農業、特に畜産業では、輸入に頼る飼料価格の高騰が経営を直撃しています。これらは、一企業の努力だけでは解決が難しい、根深い問題をはらんでいます。

なぜ彼らは苦境に?倒産企業の“共通点”

多種多様な業種がランクインしていますが、倒産へと向かう企業には、実は2つの“共通点”が存在します。それは、すべての経営者が自社に問いかけるべき、極めて本質的な問題です。

(1)コスト上昇分の「価格転嫁」ができていない

第一の共通点は、資材費や人件費といったコストの上昇分を、自社の製品やサービスの価格に適切に転嫁できていないことです。

「値上げをしたら、お客様が離れてしまうのではないか」「競合他社が安い価格でやっているから、うちも上げられない」

その気持ちは痛いほど分かります。しかし、ボランティアで事業を行っているわけではありません。コストが上がっているのに、売価を据え置けば、利益が減るのは当然です。その状態が続けば、会社の体力が削られ、やがては立ち行かなくなる。これは、ビジネスにおける絶対的な原則です。

(2)「価格」以外で選ばれる理由がない

では、なぜ価格転嫁ができないのでしょうか。その根本的な原因は、第二の共通点である、「自社の商品・サービスに、価格以外で顧客から選ばれる明確な理由がない」ことにあります。

もし、自社にしか提供できない独自の価値(高い品質、優れた技術、感動的なサービス、強力なブランドなど)があれば、顧客は多少価格が高くても、喜んでお金を払ってくれるはずです。価格転嫁ができないということは、裏を返せば、「安さ」以外に顧客を惹きつける魅力がなく、価格競争の土俵から抜け出せずにいることの証左なのです。

淘汰の時代を生き残るための唯一の道

では、この厳しい時代を生き残り、成長し続けるためには、経営者は何をすべきなのでしょうか。その道は、決して平坦ではありませんが、極めてシンプルです。

自社の「価値」を再定義し、勇気を持って値上げする

まず取り組むべきは、価格競争という消耗戦から、一刻も早く抜け出すことです。そのためには、「我々が顧客に提供している本当の価値は何か?」を、徹底的に問い直す必要があります。

そして、その独自の価値を磨き上げ、顧客に明確に伝え、その価値に見合った「正当な価格」を提示する。一時的に顧客が離れることを恐れず、勇気を持って価格転嫁を断行する覚悟が、今、すべての経営者に求められています。安売りで得られる利益はわずかですが、高い価値を提供して得られる利益は、会社の未来を創る投資の原資となるのです。

DX推進による生産性向上

価値の創造と同時に進めるべきが、徹底した生産性の向上です。特に、経費精算や請求書処理といった、直接利益を生まない管理部門(バックオフィス)の業務は、クラウド会計ソフトやSaaSツールなどを活用したDX(デジタルトランスフォーメーション)によって、劇的に効率化できる可能性があります。

創り出した価値から得た利益を最大化するため、あらゆる無駄を削ぎ落とし、筋肉質な経営体質を構築していく。この両輪が、企業の競争力を高める上で不可欠となります。

まとめ

今回ご紹介した「倒産リスクが高い業種」に共通するのは、外部環境の大きな変化の波に乗り切れず、旧来のビジネスモデルや価格設定から脱却できないでいる、という姿です。

しかし、これは決して他人事ではありません。どんな業界であっても、変化の波は必ず訪れます。その時に、淘汰される側になるか、生き残る側になるかを分けるのは、経営者がどれだけ早く危機感を持ち、自社のビジネスモデルを変革するための行動を起こせるかにかかっています。

厳しい時代だからこそ、自社の存在価値を改めて問い直し、価格競争ではない、自社だけの土俵で戦うための経営改革が、今まさに求められているのです。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。さらに詳しい内容について知りたい場合に、参考にしてください。