「相続で実家を譲り受けたものの、毎年かかる固定資産税が重い…」「特に活用していない土地なのに、なぜこんなに税金が高いのだろう?」「念願のマイホームを手に入れたが、固定資産税の請求額を見て驚いた…」

不動産を所有する多くの方が、このような悩みを抱えているのではないでしょうか。固定資産税は、不動産を所有し続ける限り、毎年必ず課される税金です。そのため、「決められた額を仕方なく支払うもの」と思われがちですが、実はそうではありません。

正しい知識を持ち、ご自身の資産状況をきちんと確認することで、合法的に固定資産税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。実際、多くの自治体で課税評価のミスが起きており、納税者が気づかぬうちに税金を払い過ぎているケースも少なくないのです。

この記事では、まず固定資産税の基本的な仕組みを解説した上で、今日からでも確認・実践できる、固定資産税を賢く節税するための具体的なテクニックを7つ、詳しくご紹介していきます。

The following two tabs change content below.

1.固定資産税の基礎知識

節税テクニックを学ぶ前に、まずは固定資産税がどのような税金なのか、その基本を理解しておくことが重要です。

固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で、土地、家屋(建物)、そして事業用の機械や備品といった「償却資産」を所有している人(法人を含む)に対して課される地方税です。その資産が所在する市区町村に納税します。

対象となる資産は以下の通りです。

- 土地:田畑、宅地、山林など

- 家屋:住宅、店舗、工場、倉庫など

- 償却資産:パソコン、コピー機、ブルドーザー、店舗の内装設備など、事業のために使用している資産

なお、償却資産に課される固定資産税は、区別のために「償却資産税」という通称で呼ばれることもあります。

固定資産税の計算方法

固定資産税の税額は、以下の計算式で算出されます。

固定資産税額=課税標準額×税率(標準税率1.4%)

ここで最も重要なのが「課税標準額」の基となる「固定資産税評価額」です。この評価額は、総務大臣が定めた「固定資産評価基準」に基づき、各市区町村が個別に決定します。つまり、この評価額がどのように決まるかを理解することが、節税の第一歩となります。

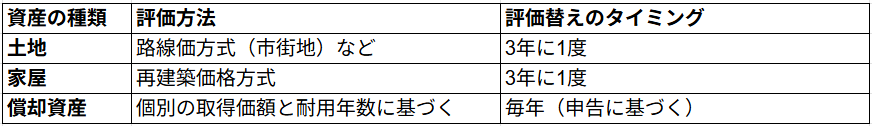

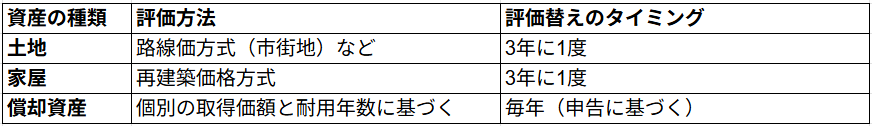

【図表】固定資産税評価額の主な決定方法

土地と家屋の評価額は、原則として3年に一度見直されます。この評価額が適正であるかどうかを、納税者自身が確認することが、払い過ぎを防ぐ上で非常に重要になるのです。

2.固定資産税を減らすための7つの節税テクニック

それでは、具体的に固定資産税の負担を軽減するための7つのテクニックを解説します。ご自身の状況に当てはまるものがないか、ぜひチェックしてみてください。

①「住宅用地の特例」が適用されているか確認する

最も効果が大きく、かつ見落とされがちなのが、この「住宅用地の特例」です。これは、人が住むための家が建っている土地(住宅用地)について、固定資産税が大幅に軽減される制度です。

更地のまま土地を所有している場合と比べて、その上に住宅が建っているだけで、土地にかかる固定資産税は劇的に安くなります。軽減される割合は以下の通りです。

- 小規模住宅用地(1戸あたり200㎡以下の部分):課税標準額が6分の1に減額されます。

- 一般住宅用地(200㎡を超える部分):課税標準額が3分の1に減額されます。

例えば、評価額3,000万円の土地であれば、この特例が適用されるだけで、土地の固定資産税は6分の1の500万円の評価額を基に計算されることになり、税額も大幅に下がります。

この特例は、ご自身が住んでいる住宅だけでなく、他人に貸しているアパートやマンションの敷地にも適用されます。納税通知書を確認し、「住宅用地」として特例が適用されているかを必ずチェックしましょう。

特に、以前は事業用として使っていた建物を居住用に変更した場合など、自治体側で用途変更が把握できておらず、特例が適用漏れになっているケースがあります。もし適用されていなかった場合は、さかのぼって過払い分が還付される可能性が高いです。

②「更地」の状態を避ける

一つ目のテクニックと関連しますが、使っていない土地を「更地」のまま放置しておくことは、固定資産税の観点からは最も不利な状態と言えます。住宅用地の特例が適用されないため、土地の評価額がそのまま課税対象となり、税額が高額になりがちです。

もし、古家が建っている土地を相続した場合など、すぐに解体して更地にするのではなく、一旦そのままにしておく方が、税金面では有利になることがあります。

ただし、倒壊の危険があるような「特定空家」に指定されてしまうと、住宅用地の特例が解除されてしまうリスクもあります。更地の活用法としては、駐車場経営や、あるいは家庭菜園として利用するなど、何らかの形で土地を活用することを検討するのが賢明です。

③土地の「分筆」を検討する

広い土地を一つのかたまり(一筆)として所有している場合、「分筆」を検討することで、評価額を下げられる可能性があります。分筆とは、登記上で一つの土地を、複数の土地に分割することです。

例えば、大通りに面した利便性の高い部分と、奥まった利便性の低い部分が、一筆の土地としてまとめて評価されていると、土地全体の評価額が高く算出されてしまうことがあります。

これを分筆し、それぞれの土地の形状や利便性に応じて個別に評価してもらうことで、奥まった土地の評価額が下がり、結果として土地全体の固定資産税が軽減されるケースがあるのです。

また、分筆によって私道部分を「非課税の公衆用道路」として認めてもらうことで、課税面積を減らせる場合もあります。ただし、分筆には登記や測量の費用がかかるため、節税額とコストを比較検討することが重要です。

④自治体の「減免制度」を確認する

固定資産税には、納税者の状況に応じて、市区町村の判断で税負担を軽減または免除する「減免制度」が設けられています。適用される条件は自治体によって異なりますが、一般的には以下のようなケースが対象となります。

- 災害(火災、震災、風水害など)により、資産に大きな損害を受けた場合

- 生活保護法による扶助を受けているなど、生活が困窮している場合

- 公益のために直接専用する固定資産(公民館など)であると認められた場合

また、資産の価値が著しく低く、評価額が一定の免税点を下回る場合も、課税が免除されます。ご自身の状況が何らかの減免措置に該当しないか、一度、お住まいの市区町村のウェブサイトや窓口で確認してみることをお勧めします。

⑤「評価額」そのものを見直す

固定資産税の計算の基となる「評価額」が、そもそも適正に評価されているかを見直すことも、非常に重要な節税策です。冒頭で述べたように、固定資産税の課税ミスは決して珍しくありません。

毎年送られてくる「課税明細書」を注意深くチェックし、以下のような点に疑問があれば、市区町村の担当課に評価の根拠を問い合わせてみましょう。

- 土地の地目(宅地、畑など)や面積が、現状と異なっている

- 何年も前に取り壊した家屋が、まだ課税対象として記載されている

- 周辺の類似した土地や家屋と比べて、明らかに評価額が高い

市区町村の説明に納得できない場合は、納税通知書を受け取ってから3ヶ月以内であれば、「審査の申出」という不服申し立ての手続きを行うことができます。

また、毎年4月頃から行われる「縦覧」という制度を利用すれば、自分の土地・家屋の評価額を、同一市区町村内の他の土地・家屋の評価額と比較することも可能です。

⑥「先端設備等導入計画」で償却資産税を軽減する

これは、主に事業を営んでいる方向けのテクニックです。事業で使用する機械装置や器具備品といった「償却資産」にも固定資産税はかかりますが、これを軽減できる制度があります。

中小企業者が、生産性を高めるための新しい設備を導入する際に、「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村から認定を受けることで、その新規取得した設備にかかる固定資産税が、3年間にわたって2分の1に軽減されるという特例です。

2025年度の税制改正で、この特例の適用を受けるためには、「従業員の給与総額を年率1.5%以上増加させる」といった賃上げ表明が必須要件となりましたが、条件を満たせるのであれば、非常に有効な節税策となります。

⑦「法人化」でトータルの税負担を最適化する

複数の不動産を所有し、ある程度の不動産所得がある場合は、資産管理会社を設立して「法人化」することも、長期的な視点での有効な節税策となり得ます。

法人化によって固定資産税そのものが安くなるわけではありませんが、トータルでの税負担を軽減できる可能性があります。

個人の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる累進課税(最高税率45%)ですが、法人税の税率は一定(中小法人の場合、最高でも23.2%)です。不動産所得を、個人の所得ではなく法人の所得とすることで、適用される税率を低く抑えることができるのです。

また、法人であれば経費として認められる範囲が広がるほか、将来の相続対策としても、不動産を株式という形で評価することで、相続税評価額を圧縮できる可能性があります。

まとめ

固定資産税は、不動産を所有する上で避けられないコストですが、決して「言われるがままに支払う」だけの税金ではありません。ご自身の資産がどのように評価され、どのような特例が適用されているのかを、納税者自身が関心を持って確認することが、払い過ぎを防ぐための第一歩です。

今回ご紹介した7つのテクニックのうち、特に「住宅用地の特例」や「評価額の見直し」は、多くの方にとって確認する価値のあるポイントです。

まずは、お手元にある固定資産税の納税通知書と課税明細書をじっくりと眺めてみてください。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。