個人事業主として事業が順調に成長し、利益が安定してくると、多くの経営者が「法人化」という次のステップを意識し始めます。法人化には、社会的信用の向上や有限責任といったメリットがありますが、最も大きな魅力の一つが「経費にできる範囲の拡大」です。

個人事業主では事業の経費として認められなかった支出も、法人という形態をとることで、合法的に損金として計上できるケースが数多く存在します。これらを活用できるかどうかは、手元に残るキャッシュの額に直結する、極めて重要な知識と言えるでしょう。

この記事では、個人事業主では経費にできず、法人だからこそ活用できる9つの「おいしい経費」について、その仕組みとメリットを詳しく解説していきます。

The following two tabs change content below.

1.出張手当

法人だけが落とせる経費、一つ目は「出張手当」です。個人事業主の場合、出張にかかった交通費や宿泊費は、領収書に基づく実費精算でしか経費にできません。

一方で法人は、「出張旅費規程」という社内ルールを整備することで、役員や従業員に対して、実費とは別に「出張手当(日当)」を支給することが可能になります。出張手当は、出張中の食事代や通信費、細々とした雑費の補填、そして出張業務への慰労を目的として支払われるものです。

この出張手当には、3つの大きな税務メリットがあります。

- 法人税の節税:支給した出張手当は、全額を会社の経費(損金)にできます。

- 消費税の節税:国内出張の手当は、消費税の計算上「課税仕入れ」として扱われ、納める消費税額を減らす効果があります。

- 個人の所得税・社会保険料が非課税:受け取った役員や従業員にとって、社会通念上妥当な金額であれば、給与とは見なされず所得税・住民税がかかりません。また、社会保険料の算定基礎からも除外されます。

出張が多い経営者にとっては、会社の経費で個人の手取りを非課税で増やすことができる、非常に強力な節税策です。

2.社宅制度

二つ目は、「役員社宅制度」の活用です。個人事業主が自宅兼事務所として家を使っている場合、事業で使用している面積や時間に応じた割合分しか、家賃や光熱費を経費にできません。

一方、法人の場合は、会社名義で物件を賃借(または所有)し、それを社長に社宅として貸し出すことができます。この場合、社長は会社に対して、一般的な家賃相場よりも大幅に低い「賃料相当額」を支払うだけで住むことが可能です。物件の規模などにもよりますが、相場の50%以下の家賃負担で済むケースも少なくありません。

会社が家主に支払う家賃と、社長から受け取る賃料相当額との差額は、全額会社の経費(損金)となります。例えば、月30万円の家賃の物件で、社長の負担が5万円であれば、差額の25万円は会社の経費になるのです。

さらに、この制度を活用して、社長自身の役員報酬を家賃負担分だけ引き下げれば、個人の所得税・住民税、社会保険料の負担も軽減され、実質的な手取り額を増やす効果も期待できます。

3.役員報酬・役員賞与

三つ目は、社長自身への「役員報酬」と「役員賞与」です。個人事業主には、自分自身に給与を支払うという概念はありません。売上から経費を差し引いた「所得」が、そのまま事業主個人の儲けとなります。

しかし、法人化すると、社長は会社から給与を受け取る立場となり、その役員報酬は会社の経費として損金算入できます。これにより、法人の利益を計画的に圧縮し、法人税の負担をコントロールすることが可能になります。

ただし、役員報酬を経費にするには、事業年度開始から3ヶ月以内に金額を決定し、その年度中は毎月同額を支給するという「定期同額給与」のルールを守る必要があります。

また、役員賞与は原則として経費にできませんが、「事前確定届出給与」という手続きを税務署に行うことで、損金算入が認められます。「いつ、誰に、いくら支払うか」を事前に届け出て、その通りに支給することで、賞与も経費として活用できるのです。

4.家族への役員報酬

四つ目は、家族に支払う役員報酬です。個人事業主が家族に給与を支払う場合、「事業に専ら従事していること」など厳しい要件を満たした「専従者給与」として届け出る必要があります。

一方、法人の場合は、より柔軟に家族を役員にすることができます。例えば、経営の相談役など、毎日出勤しなくても経営に関与している実態があれば、「非常勤役員」として報酬を支払うことが可能です。

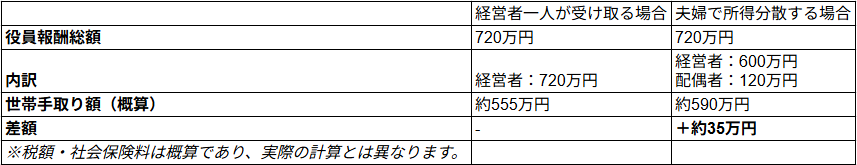

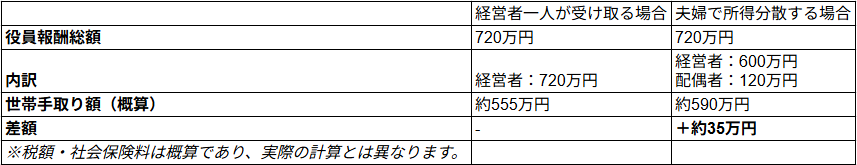

非常勤役員であれば、原則として社会保険の加入義務もないため、社会保険料の負担を増やすことなく、所得を家族に分散させることができます。所得税は累進課税のため、一人の所得が高くなるよりも、複数人に分散させた方が、世帯全体で見た場合の手取り額は多くなります。

【図表】所得分散による手取り額の比較シミュレーション

5.生命保険料

五つ目は、生命保険料です。個人で生命保険に加入した場合、控除できる金額は所得控除として年間最大12万円と、上限が定められています。

一方で、法人が契約者となり、役員や従業員を被保険者とする生命保険に加入した場合、保険の種類や返戻率に応じて、支払う保険料の全額または一部を損金に算入することが可能です。

6.トレーラーハウス投資

六つ目は、法人だからこそ活用しやすい「トレーラーハウス投資」です。これは、トレーラーハウスを購入し、運営会社に貸し出して宿泊施設として運用してもらい、賃料収入を得るという投資スキームです。

この投資の最大のメリットは、トレーラーハウスが税法上「車両」として扱われ、法定耐用年数が4年と非常に短い点にあります。定率法で減価償却を行えば、700万円程度の投資額に対し、初年度にその50%である350万円もの減価償却費を計上することが可能です。短期で大きな損金を作り出せる、効果的な利益繰延べ策となります。

7.海外不動産投資

七つ目は、「海外不動産」への投資です。かつては個人でも、海外不動産の減価償却費と国内の所得を損益通算することで節税が可能でしたが、2021年の税制改正で個人の損益通算はできなくなりました。しかし、法人であれば、現在でもこのスキームを活用することが可能です。

特にアメリカの中古木造住宅などは、日本と比べて物件価格に占める「建物」の割合が高いという特徴があります。減価償却は建物部分に対して行われるため、建物割合が高いアメリカ不動産は、より多くの減価償却費を計上できるのです。築22年を超える木造住宅であれば、耐用年数4年で償却が可能であり、これも短期で大きな損金を生み出す手段となります。

8.オペレーティング・リース

八つ目は、王道の決算対策とも言える「オペレーティング・リース」です。これは、航空機や船舶、コンテナといった高額な資産のリース事業に、匿名組合等を通じて出資するものです。

このスキームの最大の魅力は、出資初年度に、出資額の70~80%といった非常に大きな割合を損金として計上できる点です。一口数千万円から億単位の、突発的に発生した大きな利益を、合法的に将来へ繰り延べることができます。個人事業主では匿名組合型の商品は選択できませんが、法人であれば、航空機をはじめとした多様な選択肢から選ぶことが可能です。

9.退職金

最後は、法人だからこそ活用できる最大の出口戦略、「退職金」です。個人事業主には退職金という概念はなく、老後の資金はiDeCoや小規模企業共済で積み立てるのが一般的です。

一方で法人は、役員が退任する際に、その功績に応じて退職金を支給することができます。会社にとっては、この退職金は多額の損金となり、法人税負担を大きく軽減します。

そして、受け取る個人にとっても、退職金は給与などと比べて税制面で非常に優遇されています。大きな「退職所得控除」や「2分の1課税」といった制度により、手元に残る金額が多くなるのです。

先ほど紹介したトレーラーハウスや海外不動産、オペレーティング・リースといった利益繰延べ策の「出口」として、資産の売却益が入ってくるタイミングで退職金を支給すれば、利益と損金を相殺し、税負担を最小限に抑えることが可能になります。

まとめ

個人事業主から法人へとステージを変えることで、経費として認められる範囲は格段に広がります。今回ご紹介した9つの経費は、いずれも法人ならではのメリットを活かした、効果的な節税・資産防衛策です。

役員報酬や社宅制度で日々のキャッシュフローを改善し、出張手当や生命保険で会社と個人の両方にメリットを生み出す。そして、大きな利益が出た際には、オペレーティング・リースや各種不動産投資で利益を繰り延べ、その出口として、税制上最も有利な退職金で受け取る。

これらの選択肢を戦略的に組み合わせることで、単に税金を減らすだけでなく、会社の成長と経営者個人の資産形成を両立させることが可能になります。法人化を検討する際は、これらのメリットを最大限に活用するための計画を、ぜひ専門家と共に描いてみてください。

この記事で解説した内容は、以下の動画で税理士がより詳しく解説しています。具体的な事例やさらに詳しい情報を知りたい場合に、参考にしてください。