マイナス金利時代で、お子様の学資を効率よく積み立てる方法は慎重に選ばなければなりません。

たとえば、少し前までは学資保険が定番でしたが、今は必ずしもベストとは言えなくなっています。保険にもいろいろな種類がありますし、保険以外の手段もあります。

もしも、お子様の学資を積み立てるベストな方法について知りたいとお考えであれば、お気軽にご相談ください。

最近よく「学資保険は損をする」と言われます。

これは本当です。少なくとも「得をする」とはお世辞にも言えません。しかも、残念なことに、現在、学資保険の多くは損をする、つまり元本割れする可能性が高くなっています。

この記事では、学資保険で少なくとも損しない(元本割れしない)ためにはどこに着目すればよいか、実例をもとにお伝えします。

ただし、損しないからといって、学資保険は決して積極的におすすめできるわけではありません。学資を効率よく積み立てる方法の見つけ方については「学資保険のすべて|ベストな積立方法の選び方のポイント」をご覧ください。

資産防衛の教科書編集部

最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)

目次

学資保険で損をするのは元本割れしている商品です。

元本割れとは「支払った保険料よりも受け取る金額が少ない」ことです。せっかく将来の学費の積立をしているのに、お金が増えるどころか減ることです。

例えば、、、

10,000円×12か月×18年=2,160,000円(支払保険料総額)

この契約の場合

18年間で216万円支払うことになりますが、満期金は210万円しか受取ることができません。

18年間積立をして、6万円減っていることになりますので損します。

それでは、元本割れしない商品とはどのような商品なのでしょうか

一言でいうと「シンプルで無駄のない商品」です。

例えば、、、

11,016円×12か月×18年=2,379,456円(支払保険料総額)

この契約の場合

18年間で238万円支払って、240万円を受け取ることができます。

18年間積立して2万円増えていることになります。

このような商品が元本割れをしていない商品です。この商品の特徴としては医療保険特約や育英年金など必要のない特約が付いていません。

特約などで保障が付いているとその分保険料が発生しているので将来受取れるお金が減ってしまい元本割れをします。

学資保険の特約については学資保険の特約は注意が必要で詳しくお伝えしています。

学資保険は近年、元本割れをして損をする商品が多くなってきています。その理由は大きく分けて2つあります。

1つ目が長引く低金利の影響です。バブルのころは利率が高く(1990年ごろの予定利率は5~6%程度)保険会社も運用が計画どおりにいっていましたが、バブル崩壊後、長引く低金利・マイナス金利政策によって、保険会社の運用も苦戦を強いられ予定利率が下がってきています。

2つ目が保障が付いているケースです。先ほどもお伝えしました、医療保険や育英年金など保障が付いているとその分保険料が発生しているので、元本割れする可能性があります。

そのような保障は、学資保険に付ける必要は全くありません。

もし、保障のたくさん付いているものに加入をしてしまうと元本割れして、将来受け取れる金額がさらに減ってしまいます。

学資保険に限らず、元本割れしないかどうかを見分けるのに重要なのは「保険料をいくら払って将来いくら戻ってくるか」です。

元本割れをしているかどうかは「返戻率」を計算することで見分けることができます。

返戻率とは支払保険料総額に対して将来いくら受け取れるかを「%」で表したものです。

返戻率が100%を上回れば、元本割れしないということです。以下の計算式です。

先ほどの例だと、、、

10,000円×12か月×18年=2,379,456円(支払保険料総額)

給付金受取総額(満期金)240万円÷保険料支払総額2,379,456円×100=返戻率100.8%

返戻率は100.8%となり、将来かろうじて0.8%増えることになります。

ちなみに、0.8%増というとほとんど増えないことになりますが、現在、これでも学資保険の中では利率が高い方です。

このように、元本割れしない学資保険はあるにはありますが、それでも、途中で解約をしてしまうと損をしてしまいます。

最近よくお問合せ、ご相談をいただくことの一つに、「学資保険があまりに率が悪すぎるので、さっさと解約して他の商品に切り替えたいが、早期解約したら損するのが怖い」ということがあります。

結論から言えば、損をするのは避けられませんが、少しでも損を少なくする方法はあります。

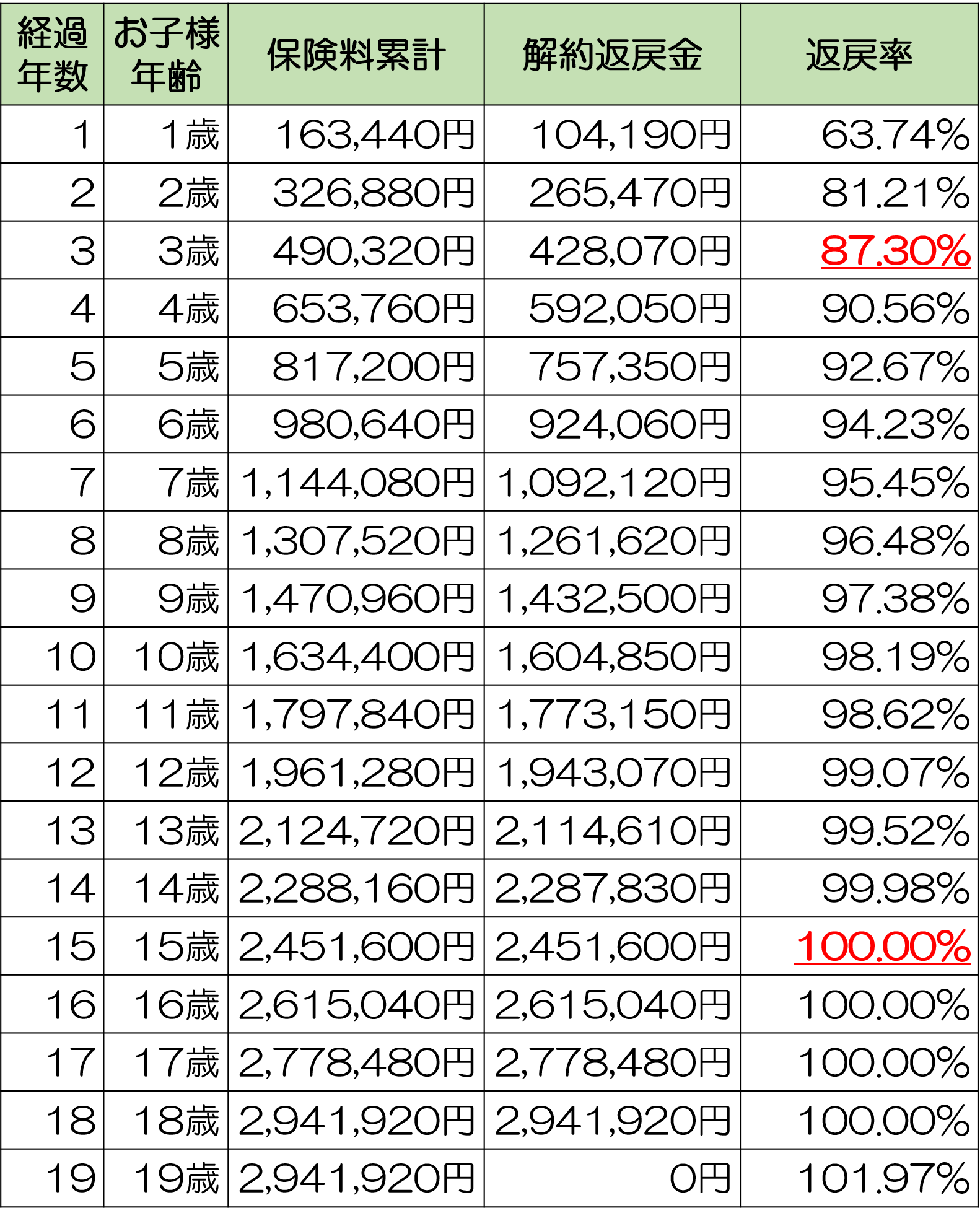

例えば、過去販売されていた商品の契約例をご覧ください。

この場合、返戻率(支払った保険料全額に対する返戻金の比率)は図のようになります。

この表によれば、返戻率は15年目以降100%に達します。しかし、それより前に解約すると、元本割れします。

ただし、少し工夫するだけで、解約による損失を減らすことができます。学資保険よりも効率の良い方法を見つけて乗り換えるならば、学資保険はさっさと「払い済み」にしてしまうことをおすすめします。

これは、学資保険自体は解約せず、保険料の払込をストップすることです。

払い済みにすると、解約返戻金はその後も少しずつ増えていきます。

その結果、満期には、払い済みにした時点の解約返戻金の額よりも多くの満期金を受け取れます。すぐ解約するよりも多少はお得です。詳しくは「払い済み保険|保険料を払わなくても保険を続けられる方法」をご覧ください。

はっきり言って、現在、学資を積み立てるために敢えて学資保険を選ぶメリットは乏しいと言えます。

どうしても学資保険を選ぶのであれば、少なくとも、元本割れしない商品を選ぶ必要があります。

また、学資保険が損だということに気が付いて、他の積立方法に切り替える場合、どうしても損してしまうことは避けられませんが、せめて「払い済み」を選べば、多少お得です。

損しないためにも適当に選ぶのではなく、正しい情報を元に自分にとって1番いい商品を選びましょう。

学資保険にこだわらず効率的に積立をする方法については「学資保険のすべて|ベストな積立方法の選び方のポイント」を参考にしてください。

マイナス金利時代で、お子様の学資を効率よく積み立てる方法は慎重に選ばなければなりません。

たとえば、少し前までは学資保険が定番でしたが、今は必ずしもベストとは言えなくなっています。保険にもいろいろな種類がありますし、保険以外の手段もあります。

もしも、お子様の学資を積み立てるベストな方法について知りたいとお考えであれば、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。

多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。

そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。

ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

最近よく「学資保険は損をする」と言われます。 これは本当です。少なくとも「得をする」とはお世辞にも言えません。しかも、残念なことに、現在、学資保険の多くは損をする、つまり元本割れする可能性が高くなっています。 この記事では、学資保険で少なくとも

学資保険は、子どもの学資を積み立てる方法として最初に思いつくものだと思います。 人気がある商品は、積立の効率が高く、かつ、余計な特約が付いていないシンプルなしくみのものです。 ただし、最近は学資保険の利率が悪化しています。また、積立の効率の高さ

生まれてきた子どもが経済的な理由に悩むことなく希望する進路を選べるように、以前から学資保険が使われてきました。 しかし、超低金利政策が続く日本においては、学資保険が学資を貯蓄するのに必ずしも有効な選択肢にはなっていません。 今回は、現在の学資保

生命保険には一時的にお金が必要になった時に保険会社からお金を借りる「契約者貸付制度」があります。これは学資保険でも使える制度です。 ただ、よくわからない制度でお金を借りるのは怖いですよね。確かにお金を借りやすく便利な制度ですが、慎重に活用しなければい

「学資」保険はいくらにすべき?保険料と貯蓄額の最適なバランスは?

子供の教育費の準備のために「学資保険」を検討している方は多いことと思います。 マイナス金利の影響で、銀行などでは積立をしてもなかなかお金が増えないのが現状だからです。 「学資保険」は正直、積立の効率が悪いためまったくおすすめできませんが、学資を

学資保険を選ぶときに最も重要なのが「返戻率」です。 簡単にお伝えすると、支払保険料に対して将来受け取れるお金が多いのが返戻率が高い商品でお得な商品です。 そして、同じ商品でも契約方法によって将来の返戻率を上げることもできますので、知っておくだけ

年末調整や確定申告の際には、生命保険や医療保険などの各種保険料を申告して税金の控除を受けるのが一般的です。 一方で学資保険については、どのように扱えばよいか分からないという方も多いのではないでしょうか。 この記事では、学資保険を年末調整や確定申

学資保険に加入しようすると、満期金と共に保険料の払込期間を選ぶことになります。 一般に、保険の払込期間は短いほうがお得になります。ただし、学資保険は現在、マイナス金利の影響で利率が著しく悪化しており、払込期間を短くしてもたいして積立の効率は上がりませ

学資保険は、古くから、子どもの学資を積み立てる手段として最も有名で、根強い人気があるものです。 しかし、学資保険は、子どもの学資を積み立てる方法の一つにすぎません。「保険」というジャンルでも、他にいろいろな方法があります。 また、保険にこだわら

学資保険の一括払いにメリットなし!?致命的なデメリットと注意点

学資保険は、子どもの学資を積み立てる方法として根強い人気があります。 しかし、マイナス金利が続く中、ここ数年、学資保険は積立効率が悪化しています。そこで、もし当面使う予定のないまとまった現金があるならば、一括で支払ったらどれだけお