国立社会保障・人口問題研究所の「第15回出生動向基本調査/国立社会保障・人口問題研究所(2015年)」(P48)によれば、不妊の検査や治療を受けたことがあるカップルは15.6%(約5.5組に1組)にも及ぶとのことです。

不妊が増えている主な原因として、「女性の社会進出に伴い、キャリアを充実させたい時期である20代後半から30代前半は、妊娠しやすい年齢とまったく重なって(※)」おり、「そろそろ子どもをつくろうかという30代後半から40歳くらいになると妊娠率が低下していく年齢を迎え(※)」るため、とする意見があります。

いずれにしろ、子どもが欲しいと考えるカップルにとって、不妊治療は他人事ではありません。

体外受精は一般的な不妊治療の1つで、卵子を身体の外へ取り出しシャーレ―上で精子と受精する方法をさします。

タイミング法・人工受精といったほかの不妊治療でも、妊娠できない方が対象です。

体外受精の費用は高額になることがあり、実際どのくらいかかるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。

この記事では体外受精の費用の相場や、詳細な費用例を紹介しています。

(※)富岡美織『「2人」で知っておきたい 妊娠・出産・不妊のリアル』、ダイヤモンド社、2013年、157、158頁

The following two tabs change content below.

私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。

はじめに

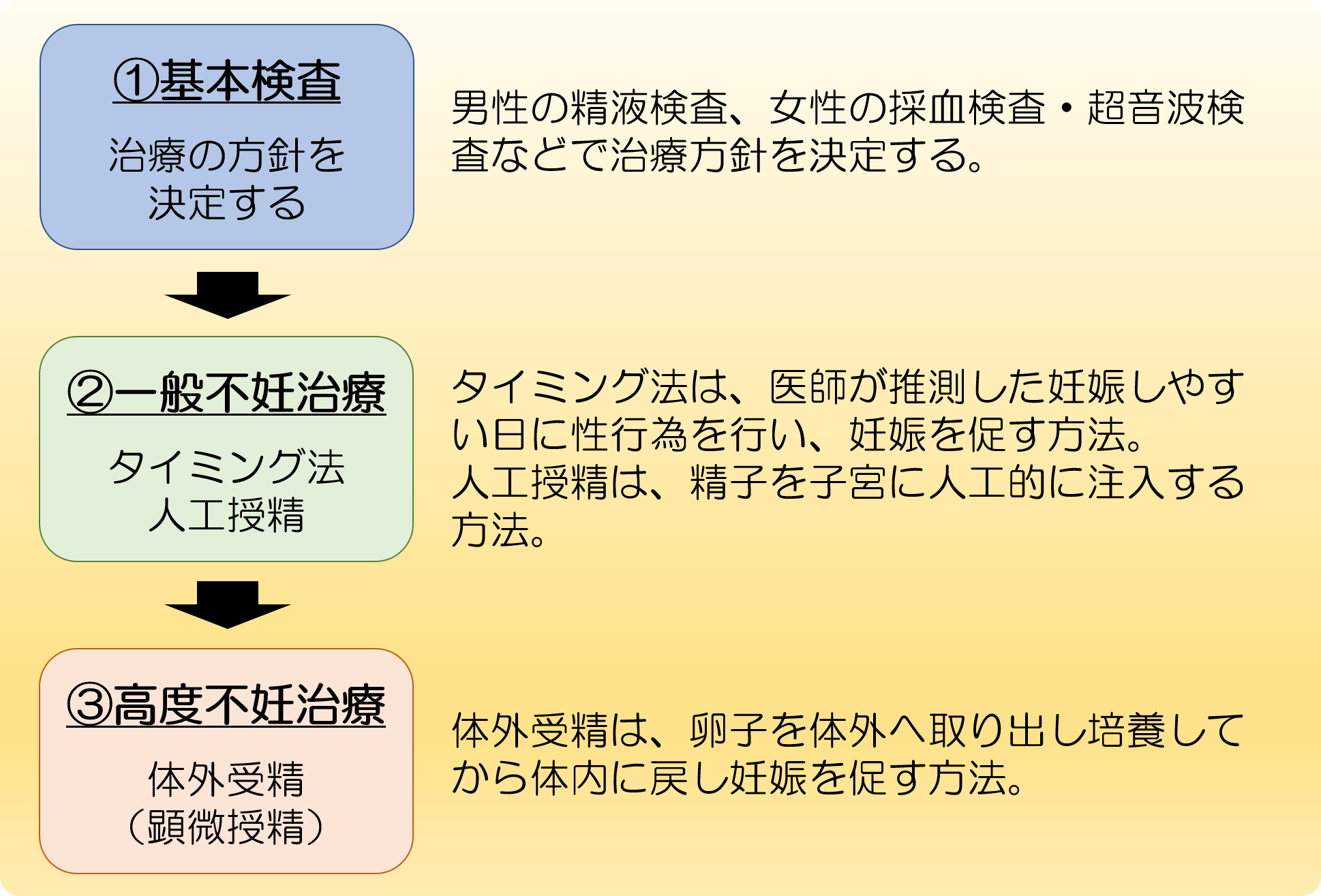

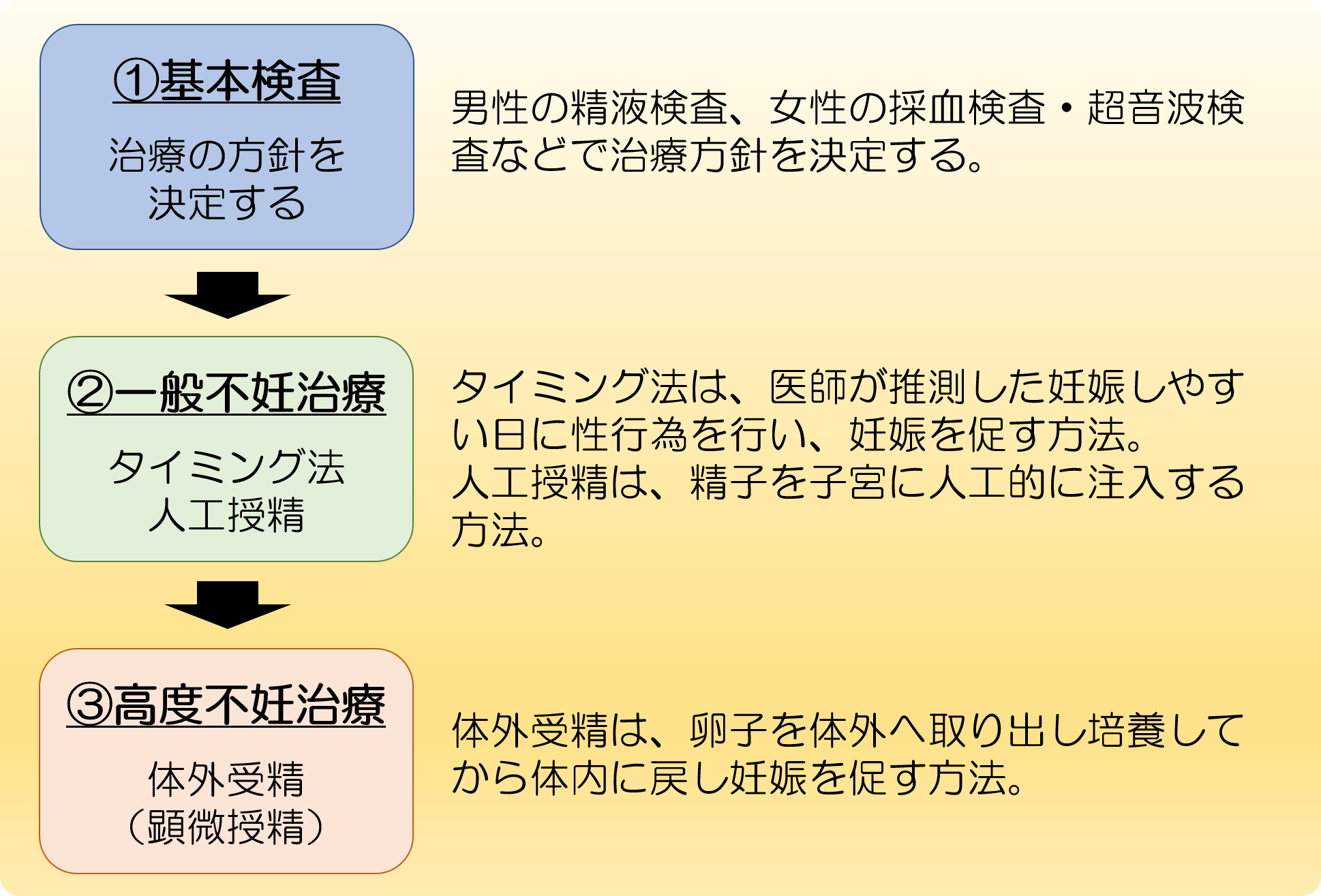

体外受精の費用について知る前に、不妊治療の流れをおさらいしておきましょう。

流れを把握しておくことで、体外受精を含めた不妊治療全体の費用がどのくらいになるかもイメージしやすくなります。

不妊治療は、基本的に夫婦2人で行うのが基本です。男性は精液検査、女性はホルモンの分量を調べる採血や子宮・卵巣の状態をチェックする超音波検査などを行い治療方針を決定します。

その上で、基本的に最初に行われるのが一般不妊治療(タイミング法・人工授精)です。

まずタイミング法とは、排卵日がいつ頃になるかを推定しその前後に性行為を行うことで妊娠を促す治療法です。

必要な場合には、女性に排卵誘発剤を薬や注射で投与することもあります。

排卵誘発剤は、排卵を起きやすくしたり排卵日を人為的に決定するためのもので、このあとの治療でもよく用いられます。

次に人工授精とは男性から精子を採取し、その中でも良好な精子を選別した上で女性の子宮に注入する方法です。

これによって妊娠する確率を高めます。人工授精は自然な排卵の周期で行われる場合と、排卵誘発剤を使って行われる場合があります。

タイミング法や人工授精でも妊娠できなかった場合の次のステップに検討されるのが、高度不妊治療と呼ばれる体外受精(顕微受精)です。

体外受精とは、名前の通り「体外に」卵子を取り出し、シャーレ―状で精子と受精させる方法です。

卵子は専用の部屋で培養され十分に成長したら、子宮へ戻されます。

ちなみに顕微授精は体外受精の一種です。体外受精では卵子に精子を振りかけるのに対し、顕微授精では、顕微鏡を見ながら卵子のなかへ精子を1個直接注入する方法です。

一般的な体外受精と比べて妊娠率が高くなると言われています。

なお体外受精では培養した受精卵(細胞分裂した受精卵を「胚」と呼ぶ)をすぐに移植する「新鮮胚移植」のほか、一旦凍結したものを利用する「凍結胚移植」があります。

体外授精では1度に複数の受精卵が得られる場合がありますが、胚移植できるのは1個のみです。

そこで残りを凍結しておき、あとで融解して利用することによって、改めて体外受精をする際に再度採卵(卵子を取り出すこと)をする必要がなく、経済的・身体的な負担を減らせるわけです。

凍結胚移植を行うことにより、子宮の環境がよいときに移植を行うことで妊娠率を高められる場合もあります。

また胚凍結の技術はすすんでおり、複数年凍結したままにすることも可能です。

その上で、2人目以降の妊娠に凍結した胚が使われることもあります。

【不妊治療の流れのイメージ】

1.体外受精の費用の相場は?

体外受精は保険の適用外となります。

卵子の取り出しとシャーレ―上での精子との受精1回あたりの費用目安は1回20~60万円(※)です。

ただしこれはあくまで体外受精1回あたりの費用であり、術前の検査(精液検査・超音波検査など)費用などは別途発生いたします。

また体外受精のための不妊治療中は、採血や薬剤の注入のための注射を数多く打つ必要があり、その費用もかかります。

なかでも薬剤注入のために行う筋肉注射は強い痛みを伴うようで、それに耐えなければなりません。

こういった体外受精による不妊治療の痛みに関しては、ハフポストの記事(「不妊治療における『体の痛み』とは? 私の経験と不妊治療専門医の言葉」)に経験者談が記載されているので、よろしければあわせて参考にして下さい。

次の項では体外受精を含めた妊活・不妊治療全体でかかった費用の統計を紹介します。

※参照元:丘の上のお医者さん 女性と男性のクリニック(「一般的な不妊治療と費用の目安」)

2.体外受精を含め妊活・不妊治療にかかった費用の統計データ

1回あたりの体外受精の費用の相場はわかりました。

それでは体外受精を含め妊活・不妊治療トータルでかかる費用はどのくらいでしょうか?

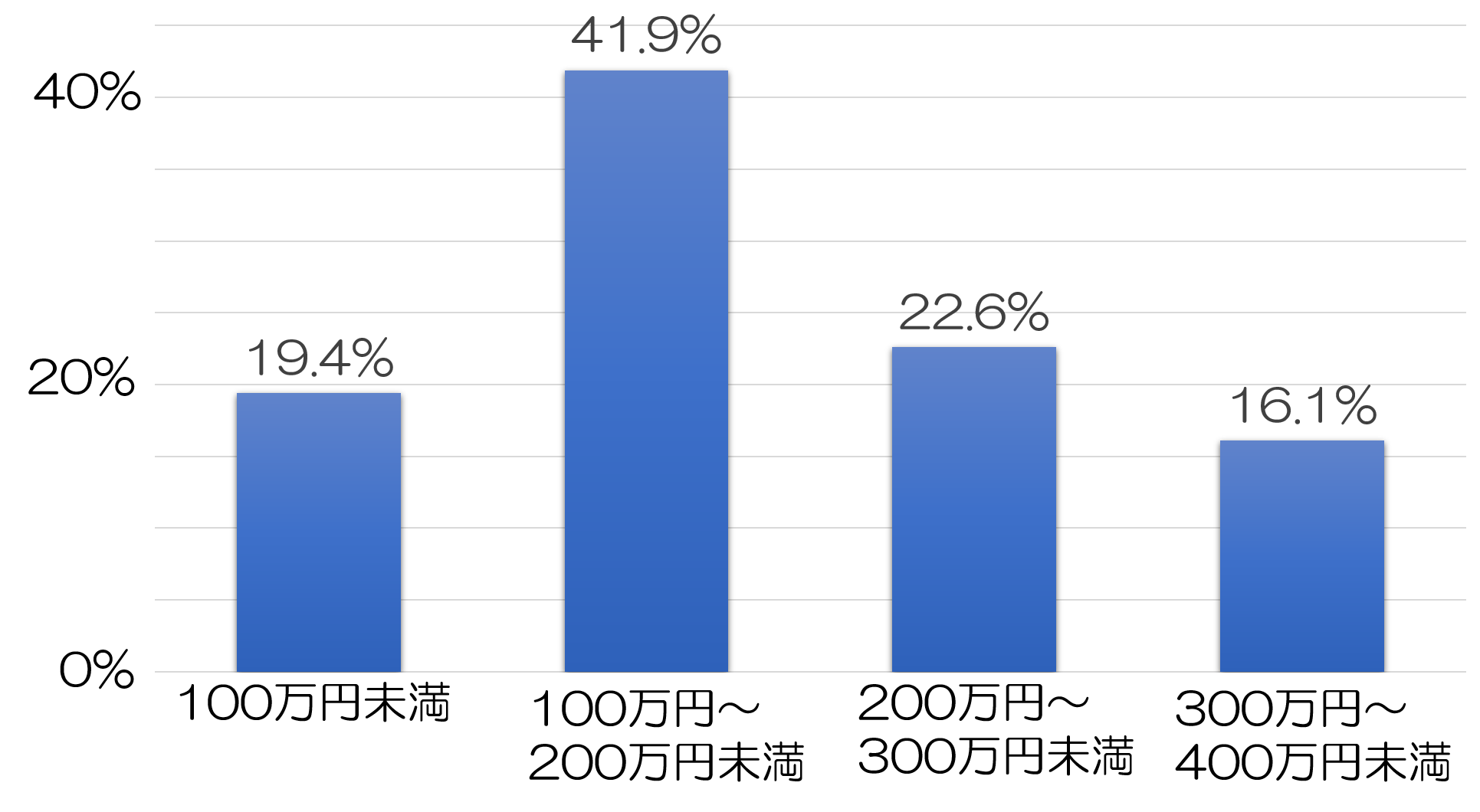

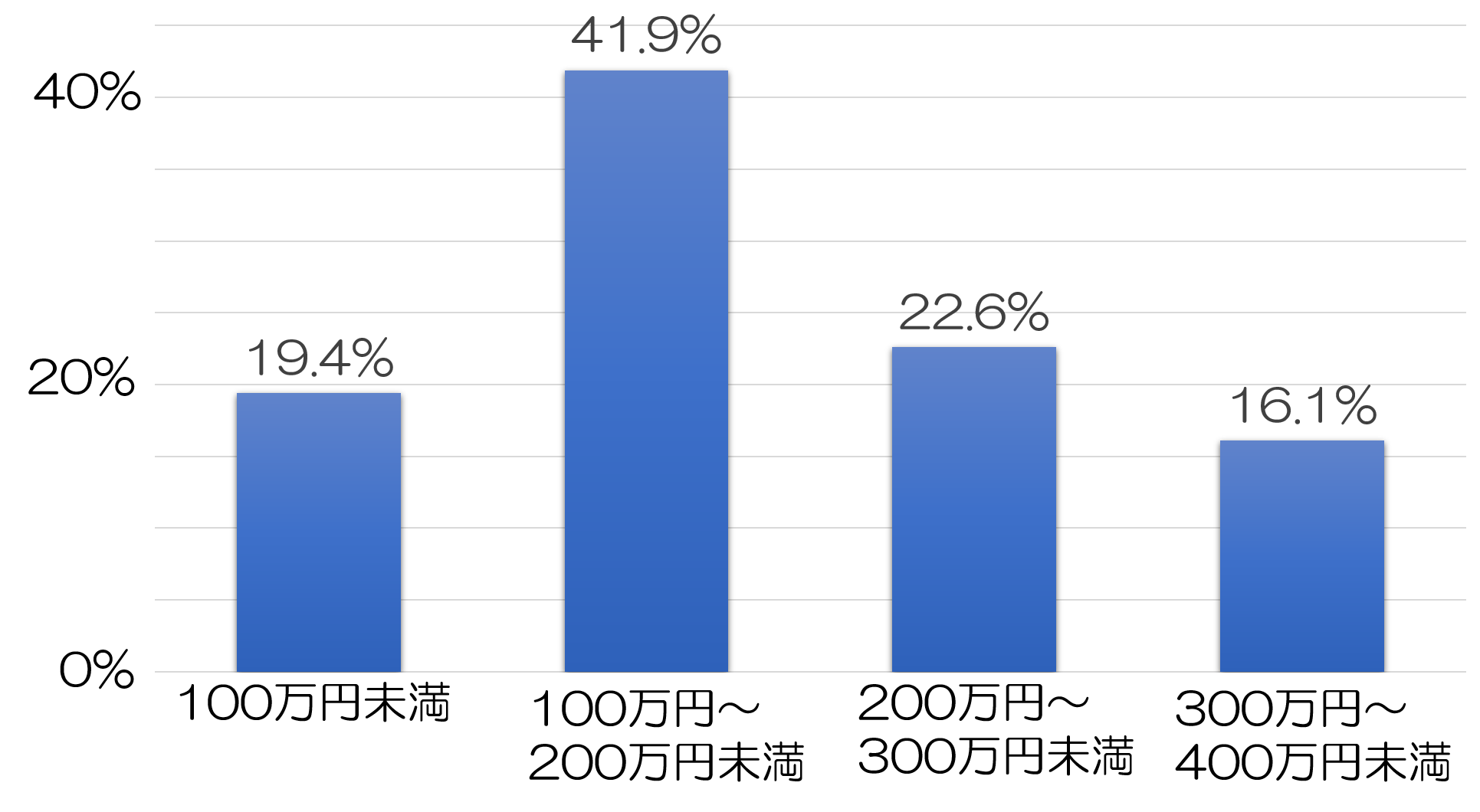

参考になる統計調査としてWebメディア「妊活ボイス」が2017年に実施した「『妊活・不妊治療』に関するインターネット調査」(※)の結果を紹介します。

この調査では、「妊活全般にかかった費用」の平均は約35万円だったのに対し、人工授精・体外受精・顕微授精いずれかの経験者に絞ると、平均費用が約134万円にアップしたとのことです。

さらに不妊治療のなかでも高額な不妊治療(体外受精・顕微授精)の経験者に限定した場合の平均費用は193万円まで上昇。(顕微授精も体外受精の1種です)

くわえて、そのうち約6人に1人(16.1%)は、以下の表にあるように300万円以上かかったというデータもでています。

【不妊治療で病院・クリニックにかかった費用(体外受精・顕微授精経験者)(※)】

※参照元:

PR TIMES(「高度不妊治療にかかる費用は平均190万円以上!約3人に2人は金銭面をネックと感じる|株式会社CURUCURUのプレスリリース」)

3.実際の費用例

ここでは公式サイトで体外受精の費用を紹介している医院の費用例を紹介します。

なお、費用についての詳細に関しては、リンク先の公式サイトで確認ください。

●順天堂大学医学部付属順天堂医院の例

以下、順天堂大学医学部付属順天堂医院の公式サイト(「体外受精の費用について」)から引用しています。

【ケース1:体外受精】

- 採卵:231,000円

- 胚移植:88,000円

- 合計:319,000円

【ケース2:顕微授精】

- 採卵:231,000円

- 顕微授精:55,000円

- 胚移植:88,000円

- 合計:374,000円

【ケース3:体外受精+胚移植】

- 排卵:231,000円

- 胚移植:88,000円

- 胚凍結管理:66,000円

- 合計:385,000円

【ケース4:顕微授精+胚移植+胚凍結】

- 排卵:231,000円

- 顕微授精:88,000円

- 胚移植:86,400円

- 胚凍結管理:66,000円

- 合計:440,000円

排卵

女性から卵子の採取し精子とあわせて受精卵として培養するまでの段階です。

胚移植

受精卵を助成の体内へ戻す段階をさします。

胚凍結管理

女性から複数卵子を取得しても、胚移植の際に使うのは1つのみとなります。

このときに余った卵子を凍結保存し後から使えるようにすることを胚凍結といいます。

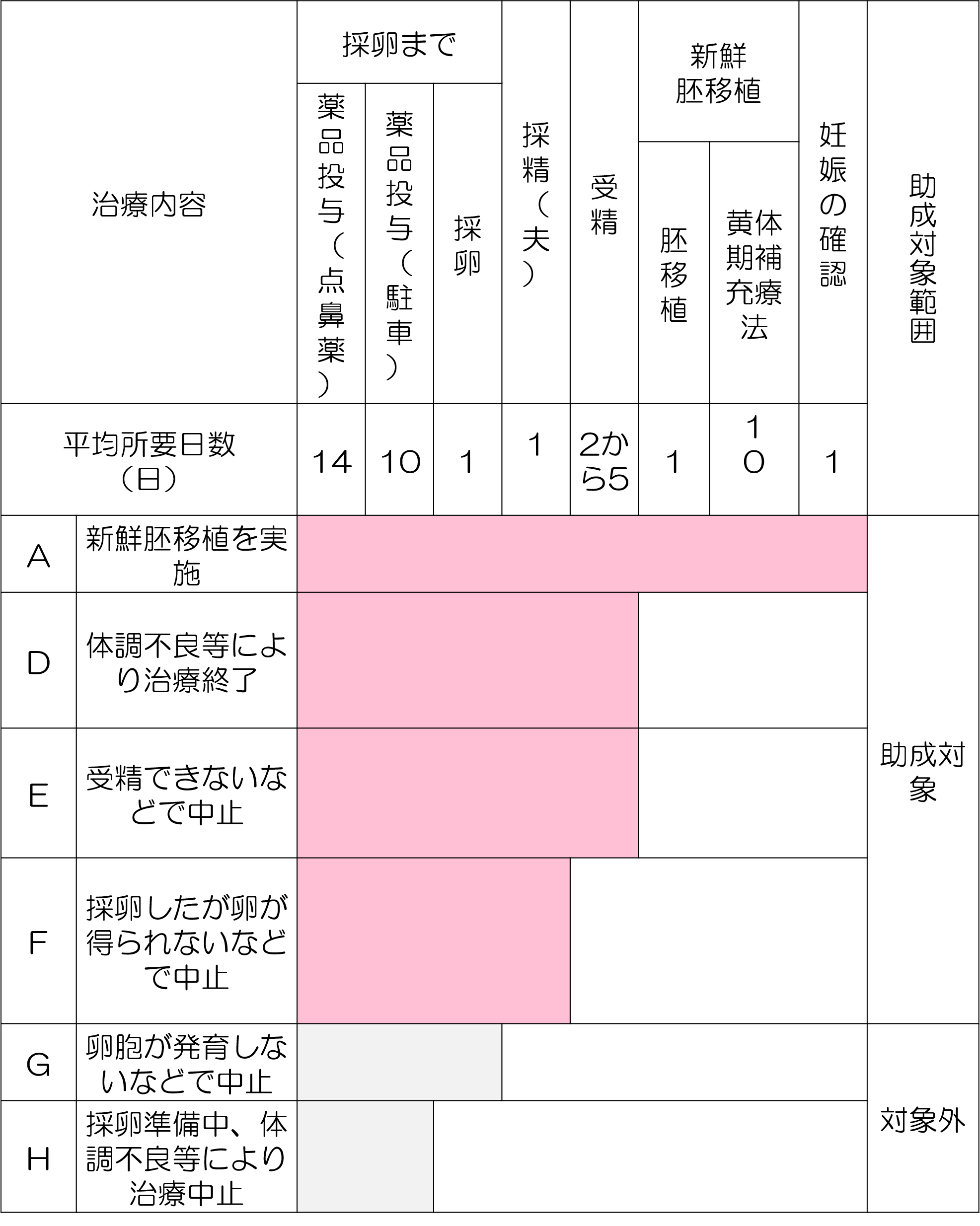

3-1.国の助成制度

国では、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を行った場合に、助成金の給付をしています。助成の概要は以下の通りです。

※制度の詳細に関しては厚生労働省の公式サイト(「不妊に悩む夫婦への支援について」)をご覧ください。

対象者

以下2つの条件を満たした夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦)が対象。

- 特定不妊治療以外の治療によって、妊娠の見込みがないか極めて低いと医師に診断された夫婦

- 治療期間の初日において、妻の年齢が43歳未満の夫婦

所得制限

なし

助成額

<凍結胚移植以外の場合>

1回の治療につき30万円。

精子を採取するための手術を行った場合は、上記のほか1回につき15万円まで助成

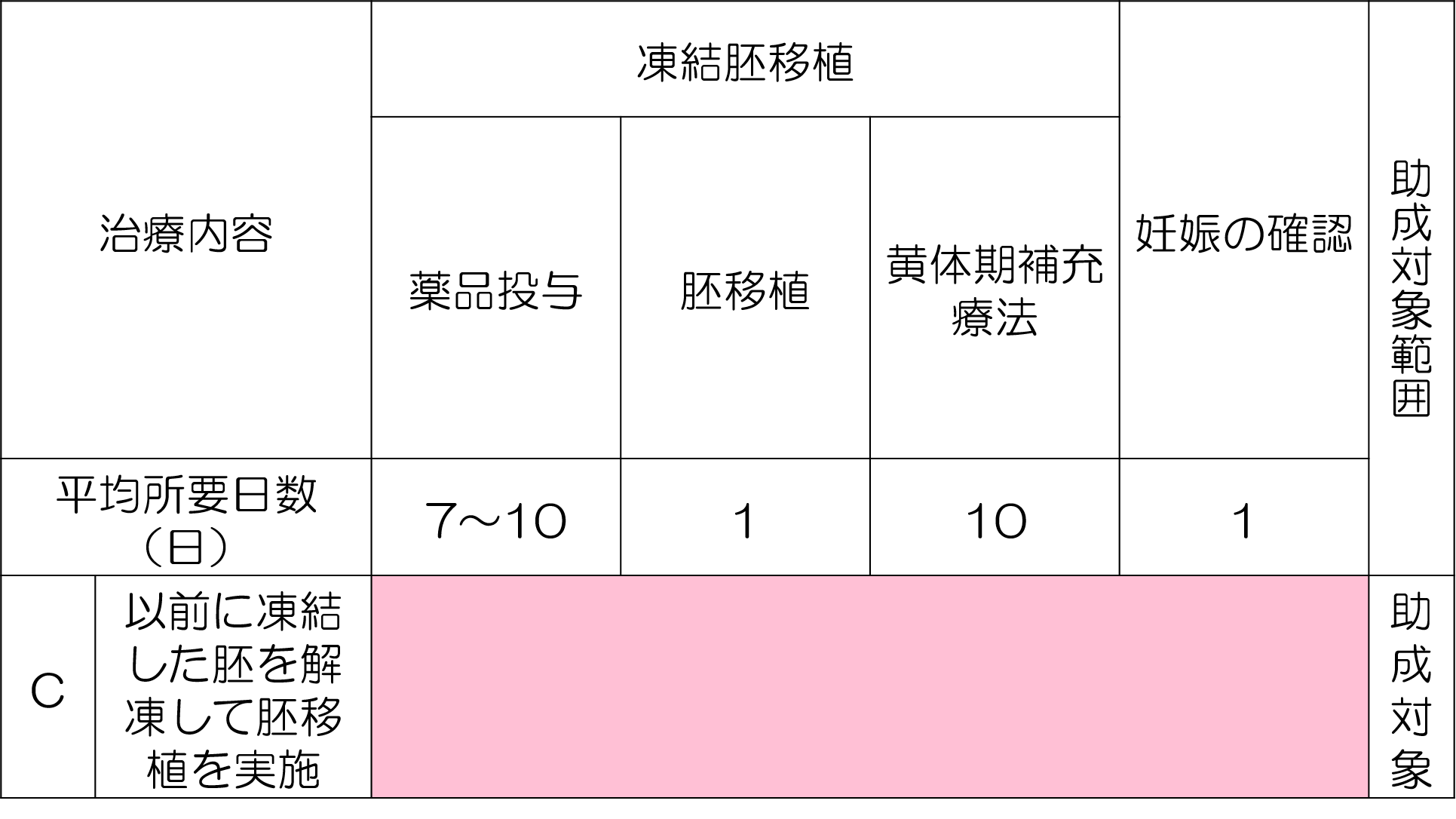

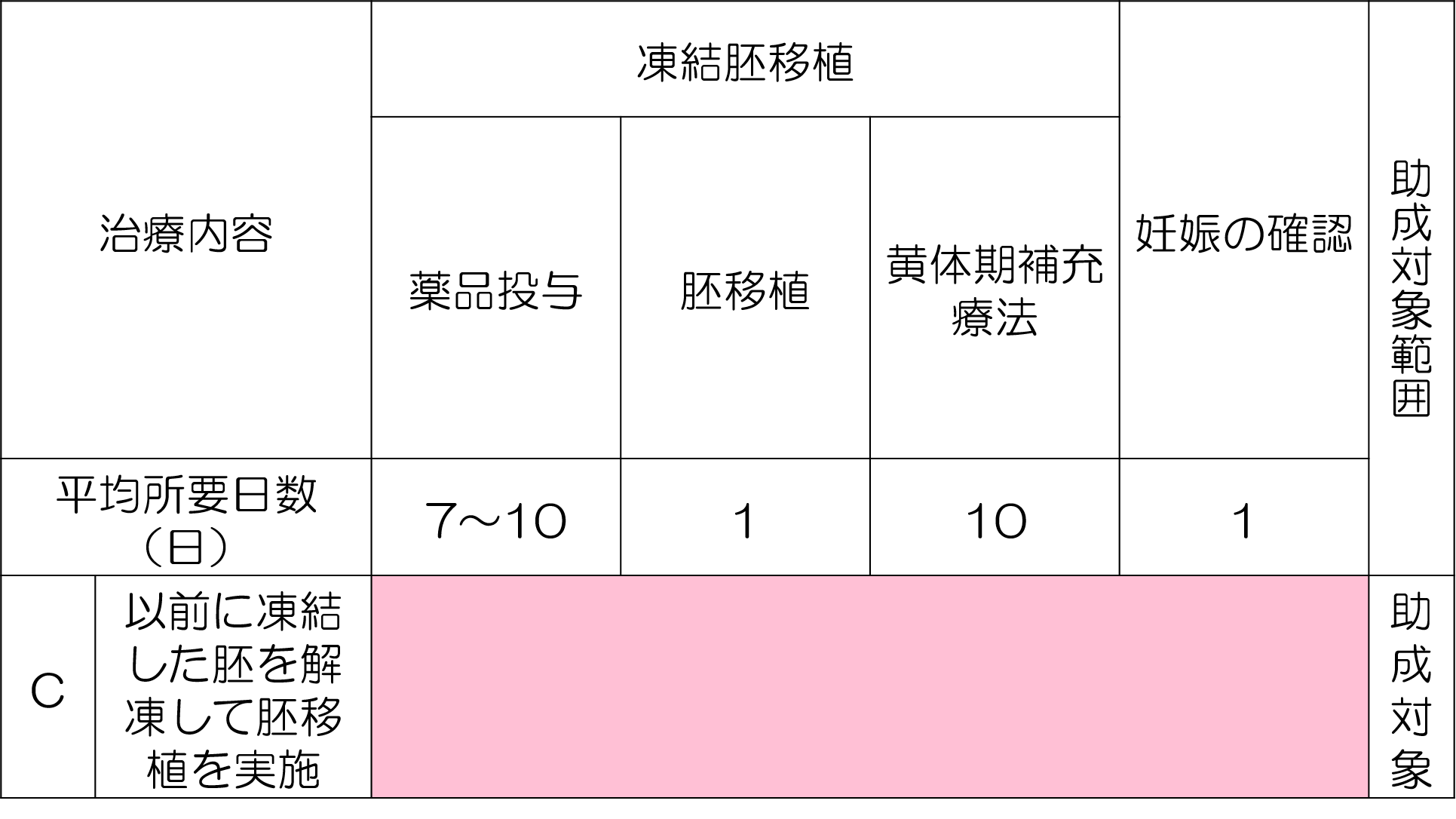

<凍結胚移植の場合>

特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき10万円を助成

助成の回数

治療を開始した時点で妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回、40歳以上の場合は3回まで。

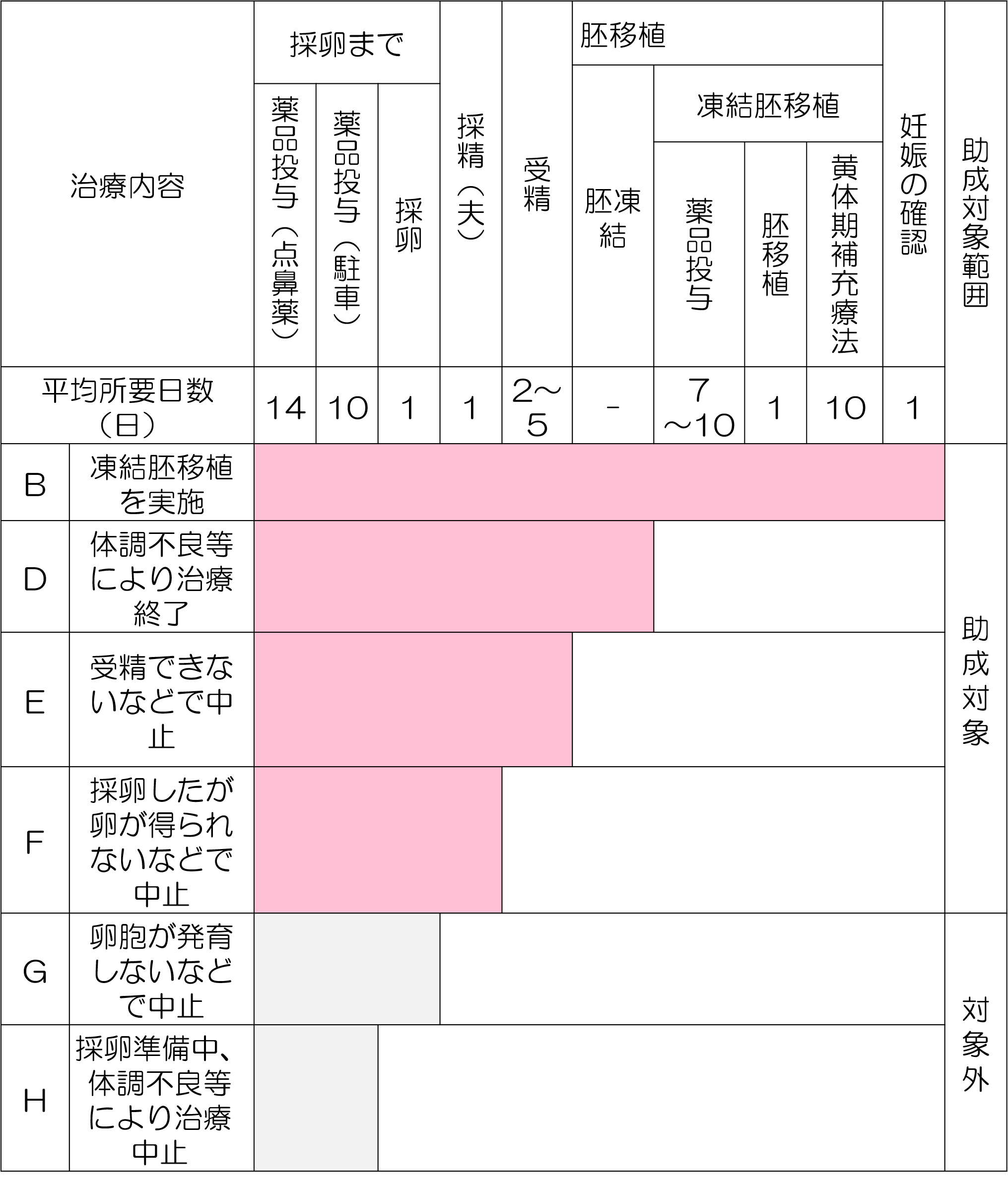

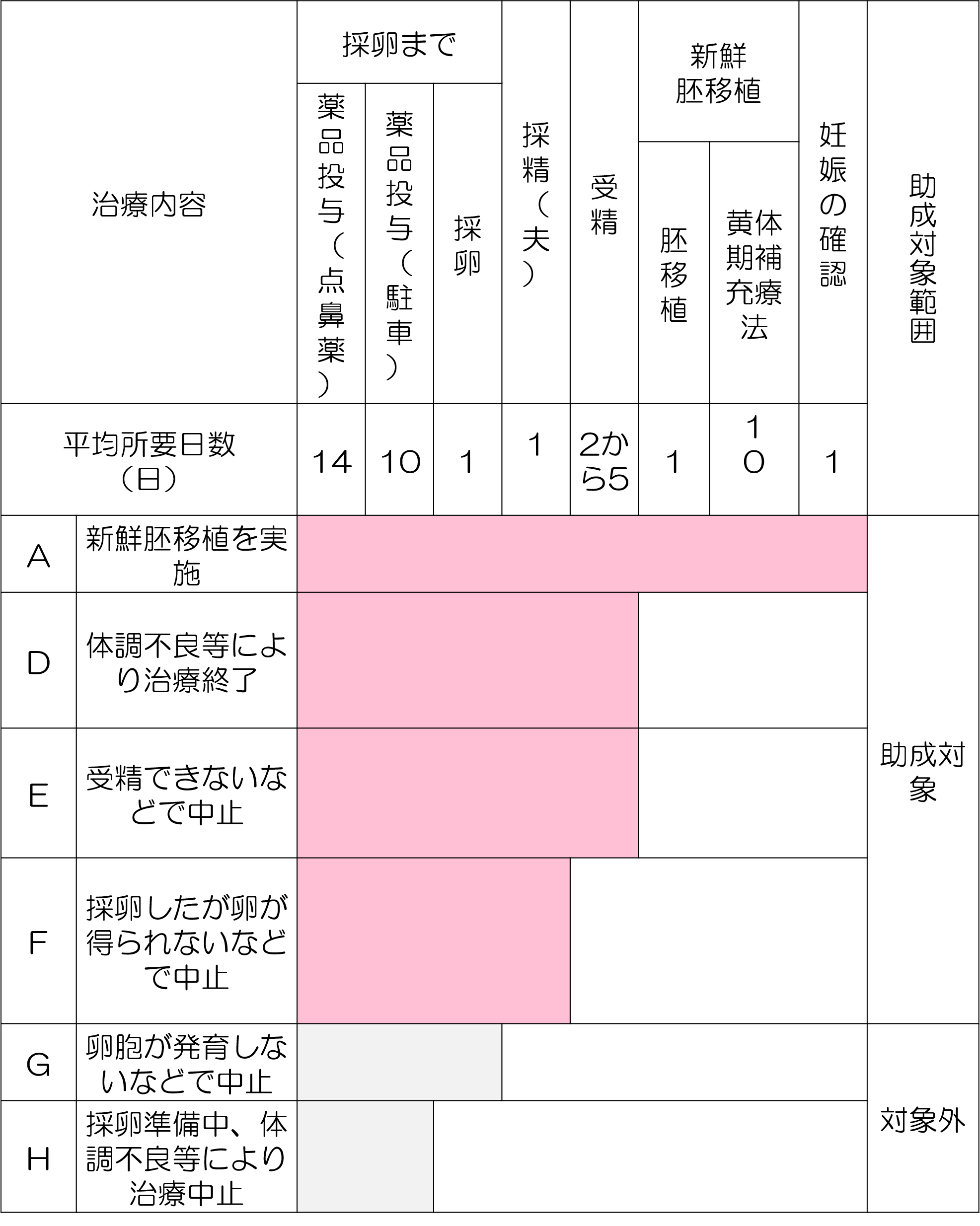

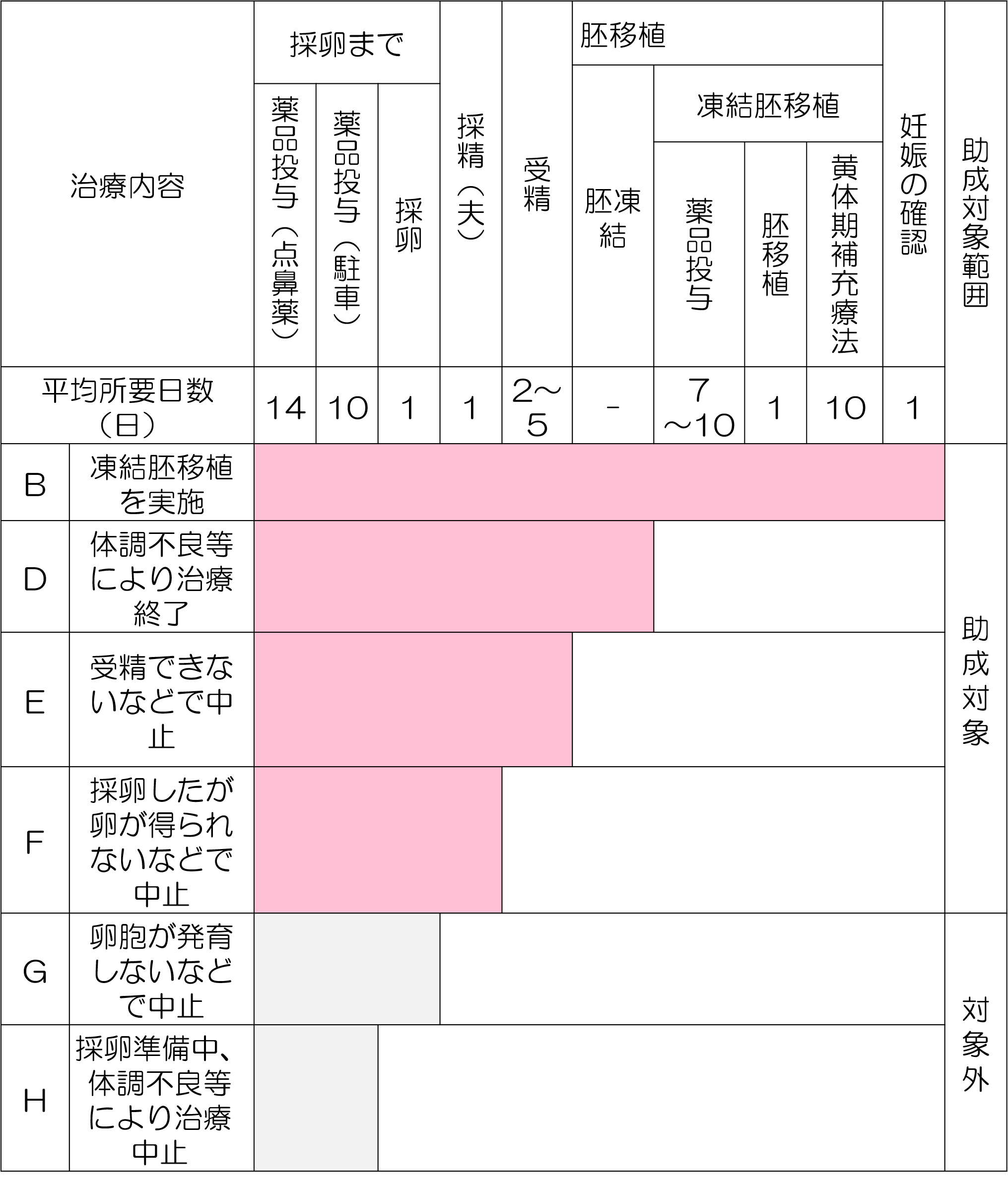

助成対象となる治療の範囲

●パターン1(新鮮胚移植の場合)※

●パターン2(凍結胚移植の場合)※

●パターン3(以前に凍結した胚を解凍して移植する場合)※

※参照元:厚生労働省公式サイト(「別添図3 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」)

3-2.お住まいの自治体による助成制度

自治体によっては、国とは別に独自で助成を行っている場合があります。

詳細はお住まいの自治体の公式サイトなどで確認ください。

参考までに東京都では、以下自治体で助成を実施していることを確認しています。

品川区・世田谷区・文京区・千代田区・中央区・港区・台東区・杉並区・板橋区・練馬区・葛飾区・八王子市・調布市・東大和市・武蔵村山市・羽村市・奥多摩町

たとえば東京都港区では、特定不妊治療に対して1年度当たり最大で30万円の助成を行っています。※

※港区公式サイト(「港区特定不妊治療費助成制度のご案内」)

3-3.企業による助成制度

企業によっては、福利厚生の一環として不妊治療に対する助成を実施しています。

以下、助成を実施している企業の例を紹介します。

株式会社メルカリ※

高額な不妊治療を行う場合は、所得や年齢の制限なく費用を会社が一部負担します。(上限金額あり)

※参照元:株式会社メルカリ公式サイト(merci box | 株式会社メルカリ 採用情報)

株式会社サイバーエージェント※

不妊治療の女性社員が治療のための通院などをする場合に、月1回まで特別休暇を取得できる。また月1回30分間まで、妊活に関する個別カウンセリングを受けることが可能。

※参照元:株式会社サイバーエージェント公式サイト(女性活躍促進制度 macalon)

まとめ

不妊治療のなかでも、体外受精(顕微授精)では多額の費用がかかります。

不妊治療にかかる費用の平均は約35万円(※1)である一方、体外受精(顕微授精)の経験者に限定すると平均約193万円(※1)に上昇したというアンケート調査の結果もあります。

一方、体外受精にかかる1回あたりの費用相場は20万円~60万円(※2)です。

体外受精に関してはこの負担を軽減するため国が女性していることに加え、各自治体や企業でも行っている場合があるので、これらを活用するるとよいでしょう。

(※1)参照元:丘の上のお医者さん 女性と男性のクリニック(「一般的な不妊治療と費用の目安」)

(※2)参照元:

PR TIMES(「高度不妊治療にかかる費用は平均190万円以上!約3人に2人は金銭面をネックと感じる|株式会社CURUCURUのプレスリリース」)