国立社会保障・人口問題研究所の「第15回出生動向基本調査(2015年)」によれば、不妊の検査や治療を受けたことがあるカップルは15.6%(約5.5組に1組)にも及ぶとのことです(P48)。

不妊が増えている主な原因として、産婦人科医・富岡美織氏は著書(『「2人」で知っておきたい 妊娠・出産・不妊のリアル』、ダイヤモンド社、2013年、157、158頁)の中で、「女性の社会進出に伴い、キャリアを充実させたい時期である20代後半から30代前半は、妊娠しやすい年齢とまったく重なって」おり、「そろそろ子どもをつくろうかという30代後半から40歳くらいになると妊娠率が低下していく年齢を迎え」るため、とまとめています。

子どもが欲しいと考えるカップルにとって、不妊治療は他人事ではありません。

また、一口に不妊治療といっても、複数の種類の治療法があり、治療法ごとに費用が大きく異なります。

この記事では、不妊治療の一般的な治療法の概要と費用の相場を紹介しています。その上で、経済的負担を軽減するために利用できる助成制度についてもお伝えします。

The following two tabs change content below.

私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。

はじめに

【妊活費用(不妊治療にどのくらいかかる?)】

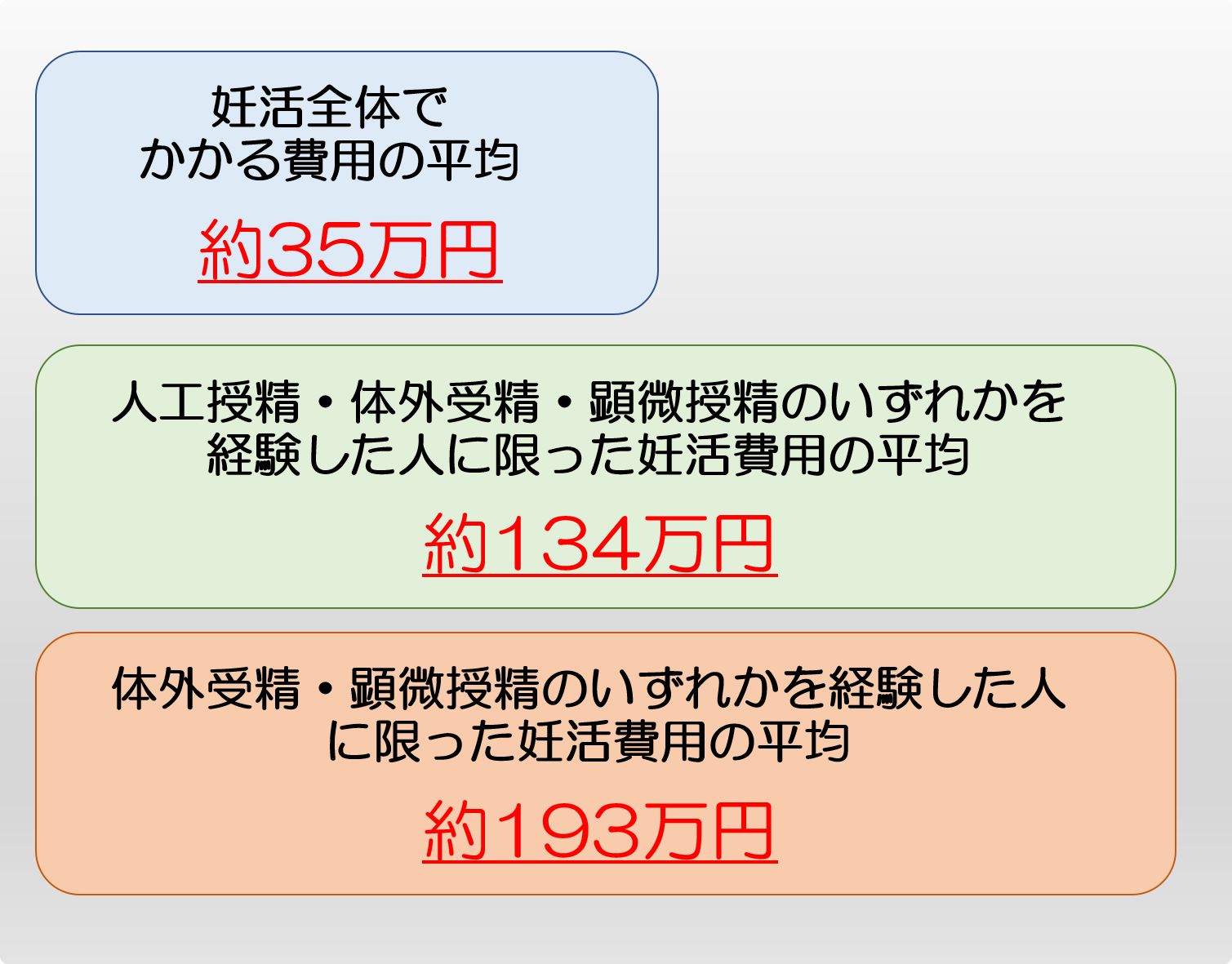

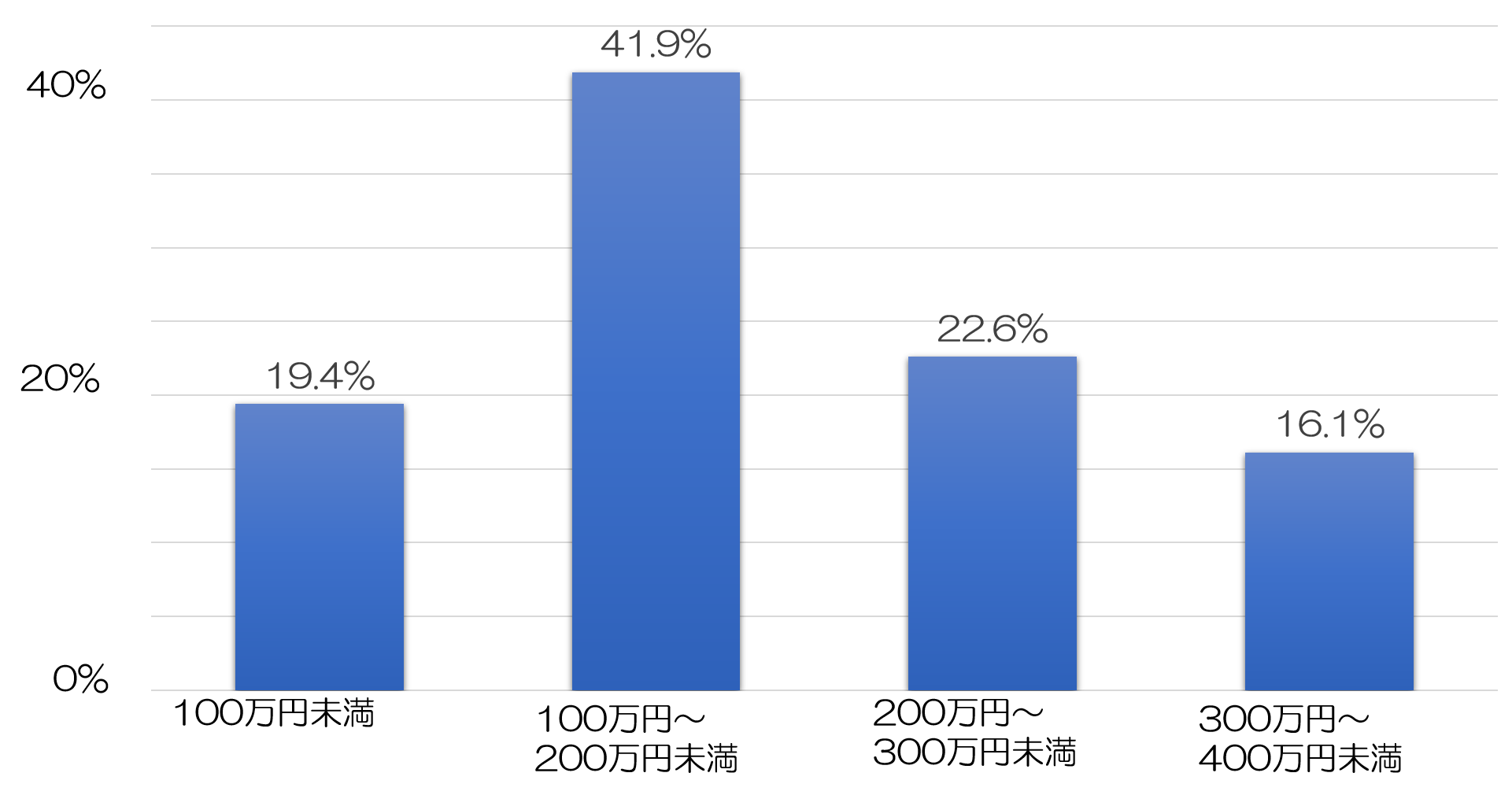

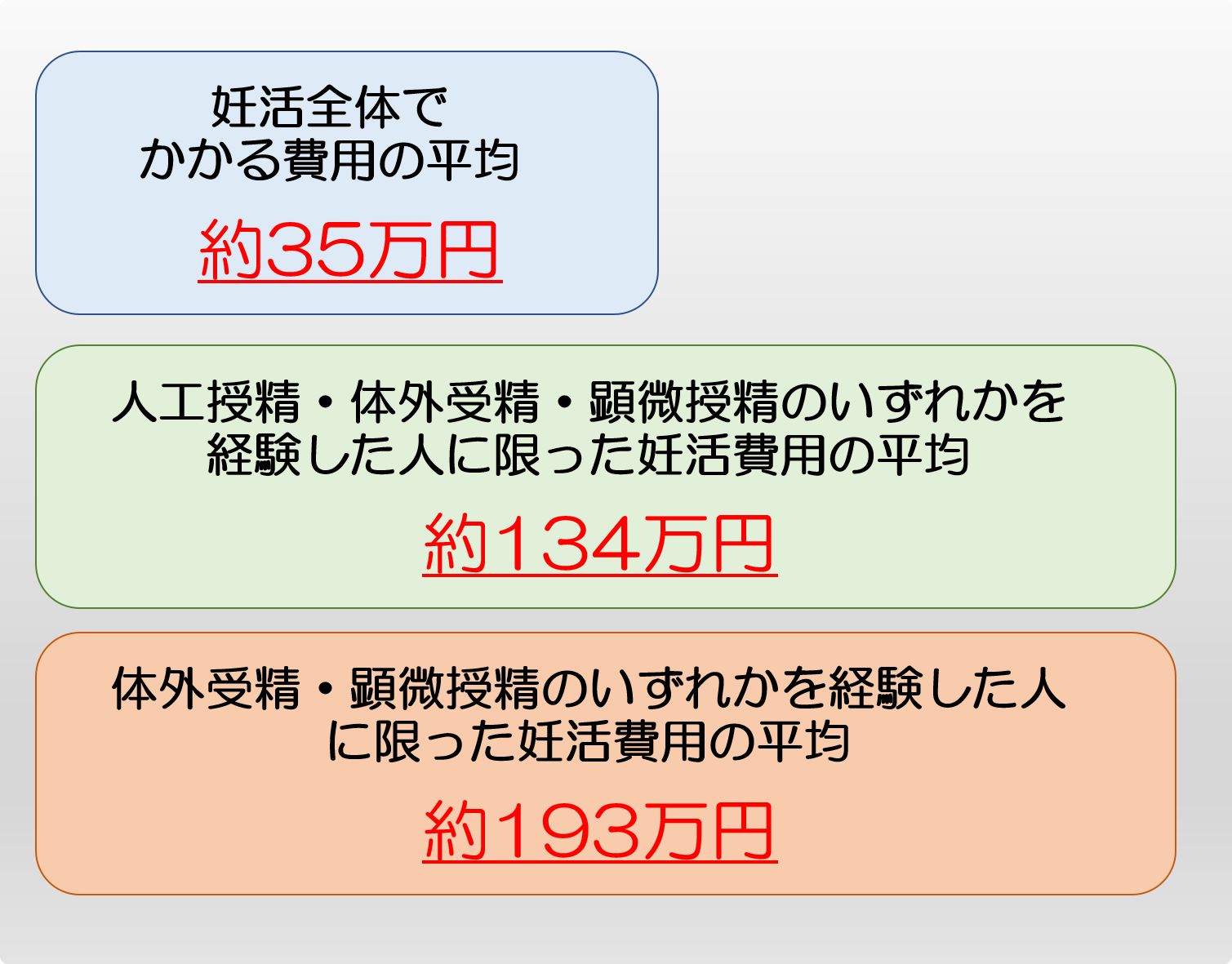

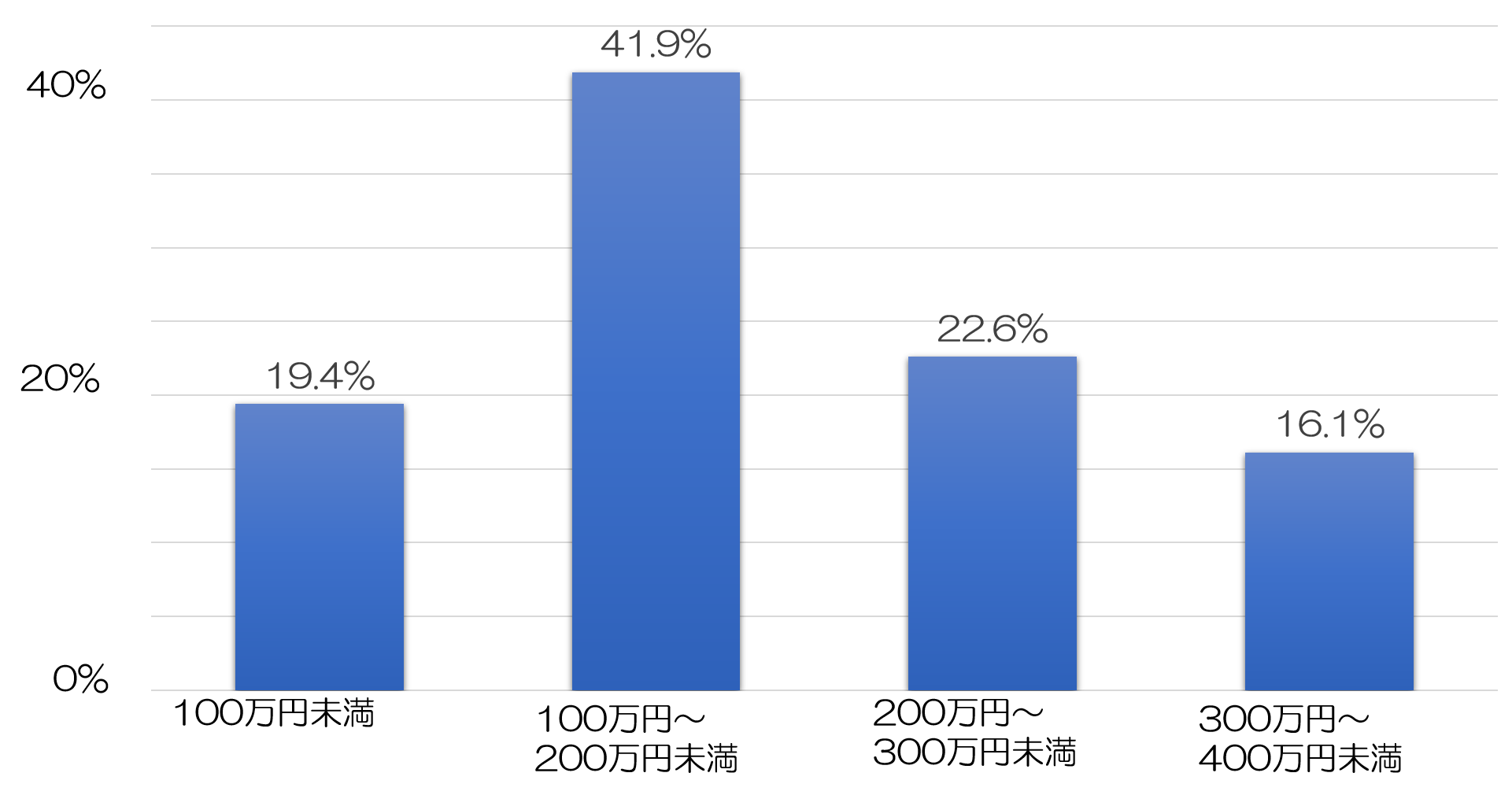

上記はWebメディア「妊活ボイス」が2017年に実施した「『妊活・不妊治療』に関するインターネット調査」を参照した妊活費用に関する統計データです。

人工受精・体外受精・顕微授精といった不妊治療を行うことにより、妊活費用が飛躍的に高額となることが分かります。

以下、不妊治療の費用について正しく把握するために、そもそも不妊治療がどのように行われるかや治療法ごとの費用相場などをみていきましょう。

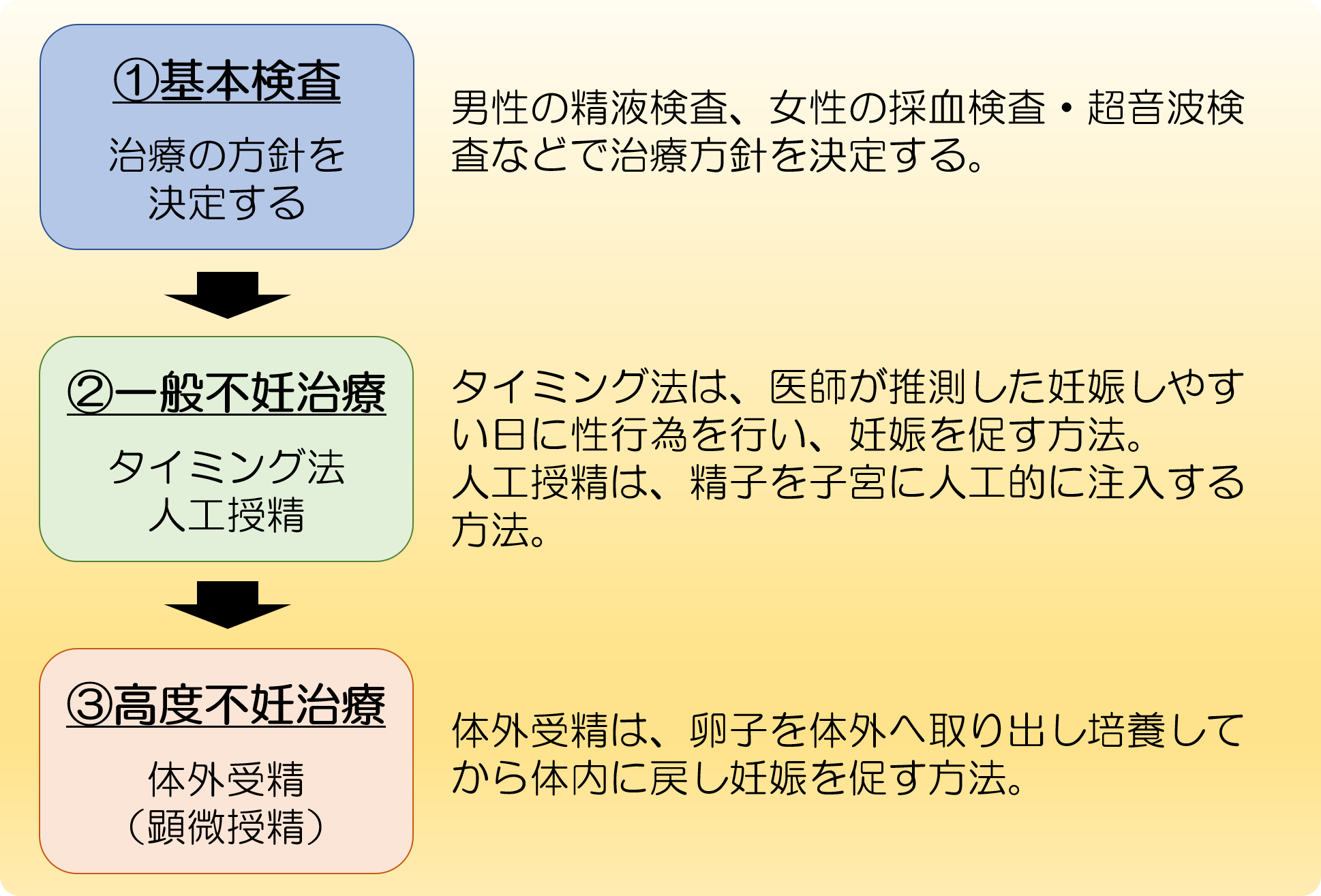

1.不妊治療の流れ

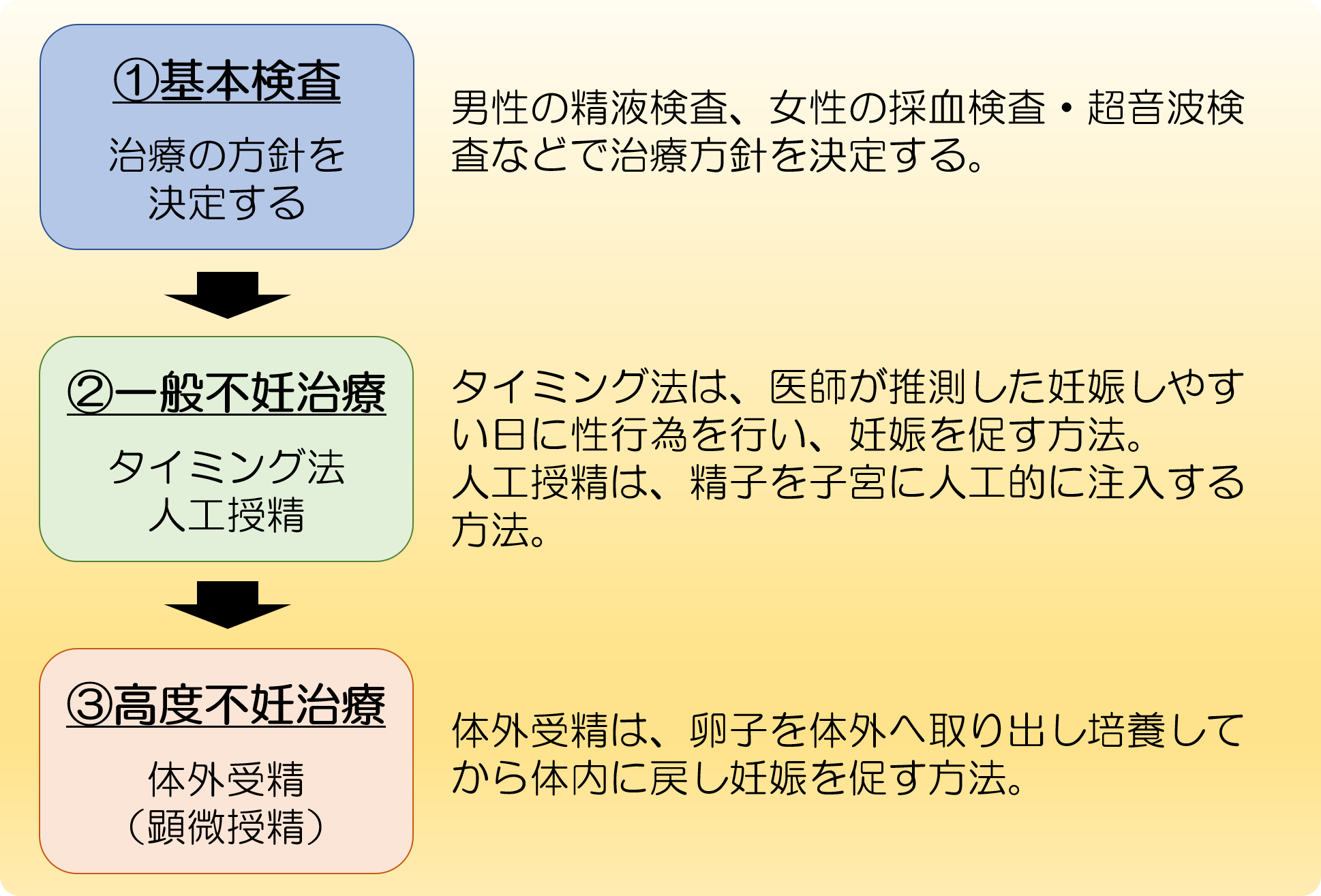

【不妊治療の流れのイメージ】

はじめに、実際に不妊治療がどのような流れで行われるかおさらいしておきましょう。

流れを把握することによって、どんなときにどのくらいの費用がかかるのかが理解しやすくなります。

1.1.事前検査

まず不妊治療では、男女ともに事前検査が行われます。

具体的には男性は精液に異常がないか(精子が存在するかなど)調べるための「精液検査」、女性はホルモン分泌の状況を調べる採血や子宮や卵巣の状態をチェックする超音波検査などが行われるのが一般的です。

検査してから治療方針が決定され、はじめに行われるのが一般不妊治療(タイミング法・人工授精)です。

1.2.タイミング法

まずタイミング法とは、医師が排卵日を推測しその前後に性行為を行うことにより妊娠を促す治療法をさします。

必要に応じ、排卵をおきやすくする排卵誘発剤を内服薬や注射により投与することがあります。

13.人工受精

一方、人工授精とは男性から採取した精子のなかから良好なものを選び、女性の子宮へ注入する方法です。

これにより妊娠する確率を高めます。

人工授精は自然な排卵の周期で行われる場合、排卵誘発剤を使って排卵日をコントールして行われる場合があります。

1.4.体外受精(顕微授精)

そうしてタイミング法・人工授精いずれも成功しなかったときに行われるのが、高度不妊治療(体外受精・顕微授精)です。

体外受精では、卵子を体外へ取り出しシャーレ―状で精子と受精させます。

そのあと、卵子は専用の部屋で培養され、十分に成長したら子宮へ戻されます。

最後の顕微授精とは体外受精の一種です。

卵子に精子を振りかける体外受精に対し、顕微授精では、顕微鏡を利用して卵子へ精子を直接1個注入します。

一般的な体外受精と比較すると妊娠率が高くなると言われています。

【参考】「凍結胚移植」

体外受精では培養した受精卵(細胞分裂した受精卵を「胚」と呼ぶ)をすぐに移植する「新鮮胚移植」のほか、一旦凍結したものを利用する「凍結胚移植」があります。

体外授精では1度に複数の受精卵が得られる場合がありますが、胚移植できるのは1個のみです。

そこで残りを凍結しておき、あとで融解して利用することによって、改めて体外受精をする際に再度採卵(卵子を取り出すこと)をする必要がなく、経済的・身体的な負担を減らせるわけです。

凍結胚移植を行うことにより、子宮の環境がよいときに移植を行うことで妊娠率を高められる場合もあります。

また胚凍結の技術はすすんでおり、複数年凍結したままにすることも可能です。

その上で、2人目以降の妊娠に凍結した胚が使われることもあります。

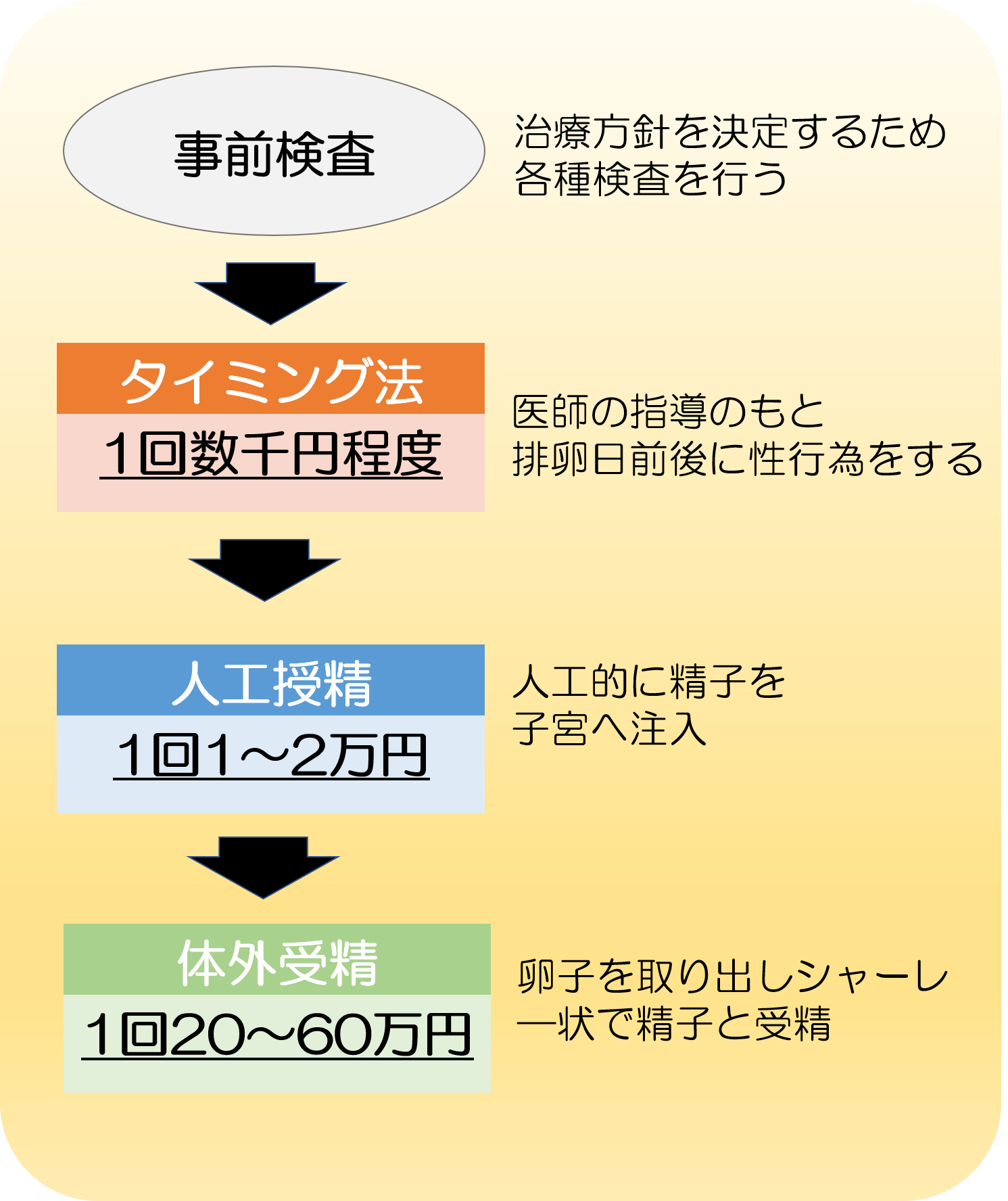

2.不妊治療の主な種類とそれぞれの費用相場

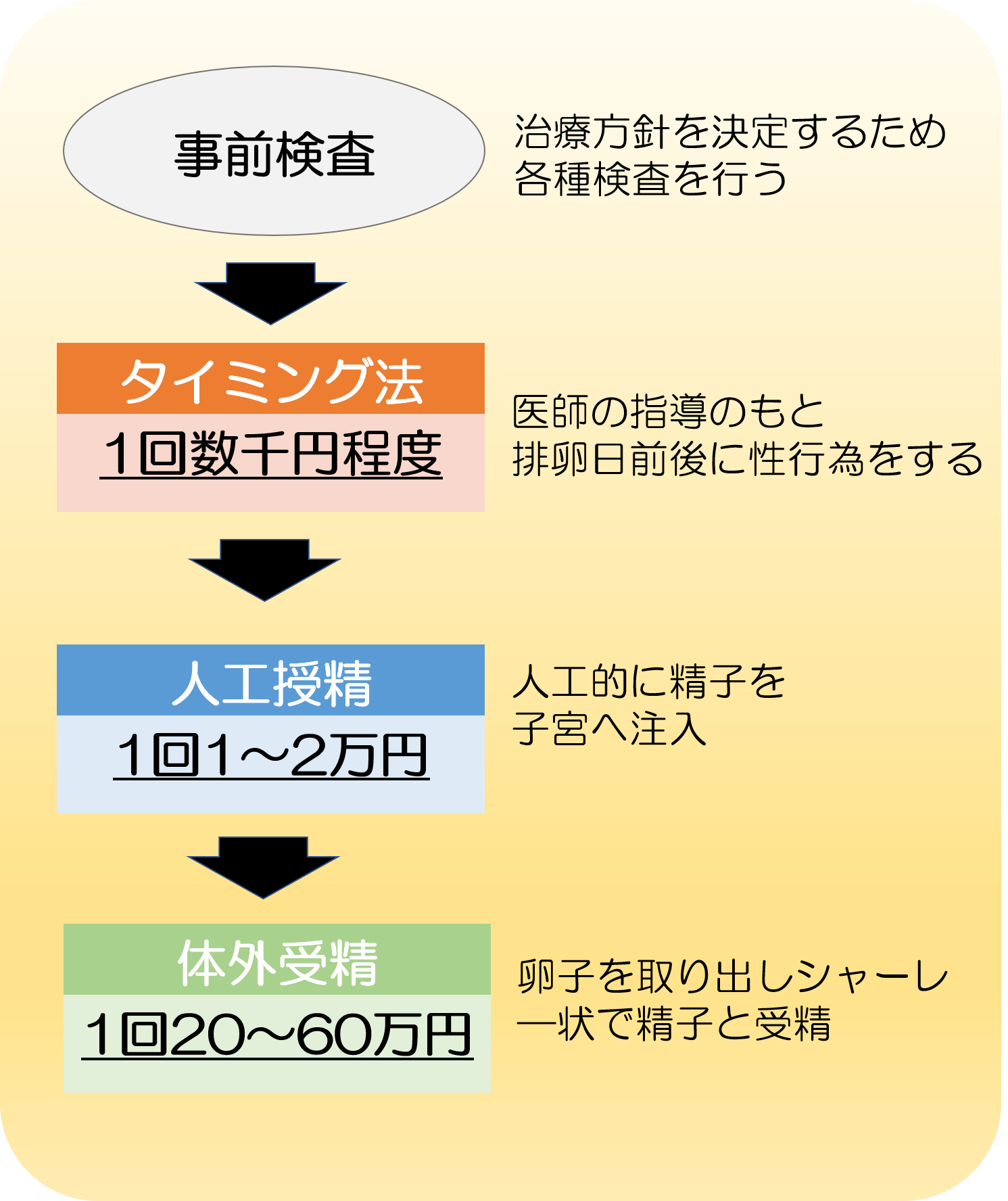

不妊治療の流れを把握できたところで、不妊治療の主な種類ごとの費用相場をみていきましょう。

費用の相場については、神奈川県が妊娠・出産の知識普及を目的に運営する「丘の上のお医者さん」(一般的な不妊治療と費用の目安)を参照しています。

ここでは、それぞれの方法について簡単に解説します。

2.1.事前検査にかかる費用は?

上記不妊治療を行う前に、治療方針の決定などのために事前検査を実施します。

主要な事前検査でどのくらいの費用がかかるか、公式サイトで不妊治療の費用を公開しているいくつかの医院の例をみていきましょう。

●医療法人社団 楠原ウィメンズクリニックの場合

・採血検査(月経2~5日):1,320円

・採血検査(排卵後5日~8日):6,560円

・子宮卵管造影法(卵管検査):約7,000円

・感染症の採血検査:7,000円

・超音波検査:約1,600円

・精液検査(男性):5,000円

●醍醐渡辺クリニックの場合

・採卵前の術前採血検査:3,000~8,000円

・子宮卵管造影検査(卵管検査):5,000円程度

・感染症採血(検査前):6,620円~7,900円程度

・精液検査(男性):5,800円程度

・超音波検査:1,600円程度

それぞれの事前検査の概要は以下のとおりです。

卵管検査とは

子宮と卵巣をつなぐ「卵管」が通っているか確認するための検査です。卵管の詰まり具合をみることにより治療方針が決められる上に、この検査で軽度の詰まりであれば改善され妊娠しやすくなるというメリットもあります。

採血検査とは

ホルモンの分泌量を調べたり感染症の有無などを調べたりするための検査です。治療方針を決定するために行います。

超音波検査とは

子宮や卵巣の状態をチェックするための検査です。

精液検査とは

精液の量や精液のなかの精子の状態を調べるための検査です。

2.2.タイミング法とは

不妊治療の際に、最初に試される方法です。医師が排卵日を推測し、医師の指導のもとで排卵日前後に性行為を行います。

上述した「丘の上のお医者さん」(一般的な不妊治療と費用の目安)によれば、保険が適用される治療であり、自己負担額は1回で数千円程度です。

ただし、他に検査などの費用が別途加算されます。(妊活・不妊治療全体でかかる費用の平均は後述します。)

2.3.人工授精とは

排卵のタイミングに合わせ、人工的に元気な精子を子宮へ注入する方法です。

タイミング法で妊娠できなかった場合に実施します。

後述する体外受精と比較すると妊娠率は下がるものの、身体や経済的な負担が少ないことから複数回行うことができます。

上述した「丘の上のお医者さん」(一般的な不妊治療と費用の目安)によれば、保険適用外の治療法となり、自己負担額は1回1~2万円です。

ただし、他に検査などの費用が別途加算されます。(妊活・不妊治療全体でかかる費用の平均は後述します。)

2.4.体外受精とは

タイミング法・人工授精で妊娠できなかった場合に行う方法です。

体外受精では、卵子を身体の外へ取り出して、シャーレ―の中で受精させます。

受精卵が、受精から約2日で「初期胚」となったり約5~6日の「胚盤胞」まで順調に成長したりしたら、カテーテルと呼ばれる医療器具を使用し子宮へ戻します。

上述した「丘の上のお医者さん」(一般的な不妊治療と費用の目安)によれば、保険の適用外となる治療であり、自己負担額は1回20万円~60万円です。

ただし、他に検査などの費用が別途加算されます。(妊活・不妊治療全体でかかる費用の平均は後述します。)

3.妊活・不妊治療全体でかかる費用はどのくらい?

不妊治療それぞれの種類でかかる費用の相場はわかりました。

それでは妊活や不妊治療全体でかかる費用は、実際どのくらいになるでしょうか?

ここでは、その参考となるデータとして、Webメディア「妊活ボイス」が2017年に実施した「『妊活・不妊治療』に関するインターネット調査」の結果を紹介します。

この調査結果によると、「妊活全般にかかった費用」の平均は約35万円だったとのことです。

次に人工授精・体外受精・顕微授精のどれかを実施した人に限ると平均費用が約134万円でした。

さらに高度不妊治療(体外受精・顕微授精)を実施した人に絞った場合は平均費用が約193万円となっています。(顕微授精は体外受精の一種です)

また高度不妊治療を実施した場合の費用に関しては、以下の図にあるように300万円以上かかった人が16.1%(約6人に1人)にのぼっているとのことです。

治療が高度化することによって、妊活・不妊治療にかかる費用も高額化することがわかりますね。

【不妊治療で病院・クリニックにかかった費用(体外受精・顕微授精経験者)】

4.病院で実際にかかる費用例

ここでは実際に病院で不妊治療にかかった費用に関して、特に高額となる人工授精・体外受精を行った場合の例を1つずつ紹介します。

4-1.人工授精(はらメディカルクリニックの例)の費用例

以下、東京都渋谷区にある「はらメディカルクリニック」の公式サイト「モデルケース2 人工授精の方」から引用しています。

【排卵日と人工授精実施日を特定するための診察】

- 再診料1,250円(自費)

- 超音波検査料2,200円(自費)

- 合計:3,450円

超音波検査とは、子宮や卵巣の状態を調べる検査をさします。

【人工授精当日】

- 人工授精22,000円(自費)

- hCG注射970円(自費)、

- ルティナス1箱9,295円 (自費)

- 合計:32,265円

1周期の治療費合計:35,715円

なお、hCG注射とは排卵を促すための筋肉注射です。

また、ウトロゲスタンとは、基礎体温を上げるなど妊娠に必要となる「黄体ホルモン」を補充する治療薬で、これにより受精卵が着床しやすくなります。

4.2.体外受精(順天堂大学医学部付属順天堂医院)の費用例

次に、東京都文京区にある順天堂大学医学部付属順天堂医院の公式サイト(「体外受精の費用について」)から、体外受精の費用例を引用します。

【ケース1:体外受精+胚移植】

- 採卵:231,000円

- 胚移植:88,000円

- 合計:319,000円

【ケース2:顕微授精+胚移植】

- 採卵:231,000円

- 顕微授精:55,000円

- 胚移植:88,000円

- 合計:374,000円

【ケース3:体外受精+胚移植+余剰胚凍結】

- 採卵:231,000円

- 胚移植:88,000円

- 胚凍結管理:66,000円

- 合計:385,000円

【ケース4:顕微授精+胚移植+余剰胚凍結】

- 採卵:231,000円

- 顕微授精:55,000円

- 胚移植:88,000円

- 胚凍結管理:66,000円

- 合計:440,000円

【ケース5:体外授精+胚凍結+凍結融解胚移植】

- 採卵:231,000円

- 胚凍結管理:66,000円

- 凍結融解胚移植:143,000円

- 合計:440,000円

【ケース6:顕微授精+胚移植+余剰胚凍結】

- 採卵:231,000円

- 顕微授精:55,000円

- 胚凍結管理:66,000円

- 凍結融解胚移植:143,000円

- 合計:495,000円

採卵

女性から卵子の採取し精子とあわせて受精卵として培養するまでの段階です。

胚移植

受精卵を助成の体内へ戻す段階をさします。

胚凍結管理

女性から複数卵子を取得しても、胚移植の際に使うのは1つのみとなります。

このときに余った卵子を凍結保存しあとから使えるようにすることを胚凍結といいます。

凍結融解胚移植

凍結した卵子を融解させ胚移植することを言います。

5.不妊治療を助成する制度

このように、不妊治療には費用がかかり、続けると経済的負担が重くなっていきます。

そこで、各種助成制度が利用できる場合があります。

不妊治療による助成は、国によって行われているほか、多くの市区町村や一部企業でも用意しています。

5.1.国の助成制度

現状、国は、特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に対する助成金の給付を実施しています。助成の概要は以下の通りです(参照:厚生労働省公式サイト「不妊に悩む夫婦への支援について」)。

対象者

以下2つの条件を満たした夫婦(法律上の婚姻をしている夫婦)が対象。

- 特定不妊治療以外の治療によって、妊娠の見込みがないか極めて低いと医師に診断された夫婦

- 治療期間の初日において、妻の年齢が43歳未満の夫婦

所得制限

なし

助成額

凍結胚移植以外の場合

- 1回の治療につき30万円

- 精子を採取するための手術を行った場合は、上記のほか1回につき30万円

凍結胚移植の場合

- 特定不妊治療に要した費用に対して、1回の治療につき10万円

なお、採卵準備中に治療が体調不良で治療が中止となった場合などは、助成は行われません。

詳細な助成の範囲を確認したい場合は、厚生省の公式サイト(「体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲」)をご覧ください。

助成の回数

治療を開始した時点で妻の年齢が40歳未満の場合は1子につき6回、40歳以上の場合は通算3回まで。

5.2.地方自治体ごとの助成制度

地方自治体によっては、独自の助成を行っている場合があります。お住いの地方自治体の公式サイトや窓口でご確認ください。

参考までに、東京都では、年齢制限があるものの、特定の不妊治療について助成の制度を設けています(東京都特定不妊治療費助成)。

また、市区町村で独自の助成制度を設けている例もあります。以下は東京都品川区の例です(品川区公式サイト「一般不妊治療医療費助成事業」「特定不妊治療医療費助成事業」)。

・タイミング法・人工受精に対する助成

奥様の年齢が40歳以上43未満の場合(2019年4月未満の治療については35歳以上43歳未満の場合)、一般不妊治療(タイミング法・人工受精)にかかる医療費に関して、最大で5万円までの助成を受けられます。

東京都の助成とは重複して受けることができません。

・体外受精・顕微授精に対する助成

特定不妊治療(体外受精・顕微授精)にかかった治療費用について、東京都からの助成でも賄いきれない分につき、1回あたり最大で5万円までの助成を受けられます。

なお助成回数は妻の年齢が39歳以下の場合は、43歳までに通算6回、40歳以上43歳未満の場合は43歳になるまで通算3回です。※43歳以降の助成はありません。

5.3.企業による助成制度

最後に、一部の企業では、不妊治療に対する助成を福利厚生として実施していることがあります。

勤務先で該当する助成がないか、確認してみるとよいでしょう。

以下、助成を実施している企業の例を紹介します。

株式会社メルカリ

高額な不妊治療を行う場合、所得や年齢の制限なく費用を会社が一部負担します。(上限金額あり)

株式会社サイバーエージェント

費用自体の助成ではありませんが、不妊治療の女性社員が治療のための通院などをする場合に、月1回まで特別休暇を取得できます。

また月1回30分間まで、妊活に関する個別カウンセリングを受けることが可能です。

まとめ

不妊治療の際に行われる主な治療はタイミング法・人工授精・体外受精です。それぞれの費用相場は、神奈川県が運営する「丘の上のお医者さん」(一般的な不妊治療と費用の目安)によれば、タイミング法は1回あたり数千円程度、人工授精は1回1~2万円、体外受精は1回20~60万円です。

ただし、これらはあくまで各治療1回あたりの費用相場であり、事前の検査などは含まれていません。

次にWebメディア「妊活ボイス」が2017年に実施した「『妊活・不妊治療』に関するインターネット調査」によれば、妊活全般にかかる費用の平均は約35万円なのに対し、一般不妊治療(タイミング法・人工授精)で成功せず高度不妊治療(体外受精・顕微授精)へ移行した場合は、不妊治療の平均費用が約193万円まで跳ね上がります。

このように不妊治療には高額な費用がかかることがありますが、一方で紹介したように国・自治体・企業の助成もあるので、あわせてチェックするようにしましょう。