※(2020年10月17日追記)この記事における法人保険の保険料の税務上の扱い、契約例に関する記載内容は、旧ルールを前提としております。最新のルールについては「法人保険の損金算入ルールを分かりやすく解説します」をご覧ください。また、新ルールを踏まえた法人保険の最新の活用法については「法人保険|会社のお金の問題解決に役立つ最新6つの活用法」をご覧ください。

従業員の退職金の制度は、従業員に長く働いてもらうこと、優秀な人材を採用することにつながります。

ただし、一度導入すると、たくさんのお金が必要になりますので、積み立てるには効率の良い方法を選ばなければなりません。

そこで、今回は、実際に多くの中小企業が活用している退職金の積立方法を3つ取り上げ、分かりやすく解説します。

The following two tabs change content below.

私たちは、お客様のお金の問題を解決し、将来の安心を確保する方法を追求する集団です。メンバーは公認会計士、税理士、MBA、CFP、相続診断士、住宅ローンアドバイザー、行政書士等の資格を持っており、いずれも現場を3年以上経験している者のみで運営しています。

はじめに

従業員の退職金の制度は、一度導入すると、維持していかなければなりません。

したがって、中小企業がこれから導入しようとする場合は、制度を運営するコストが低く、しくみがシンプルなものがおすすめです。

そういう意味で、実際によく活用されているのが「中小企業退職金共済」や「養老保険」です。これらは全従業員それぞれのためにお金を積み立てる方法ですが、あえてそういった方法を使わず、経営者保険を活用する方法もあります。

そこで、それぞれについてお伝えします。

1.中小企業退職金共済|節税と積立の効率はピカ一

中小企業退職金共済は国の制度で、従業員全員を対象として、毎月決まった額の掛金を積み立ててあげるものです。

掛金の管理・運用から退職金の支払の手続まで、中小企業退職金共済本部がやってくれますので、企業側は、制度維持のためのコストを掛けなくて済みます。

また、中小企業であればほとんど加入できます。加入資格は以下の通りで、資本金・出資金の額、あるいは従業員数のいずれかの基準を満たしていればOKです。

【中小企業退職金共済の加入資格】

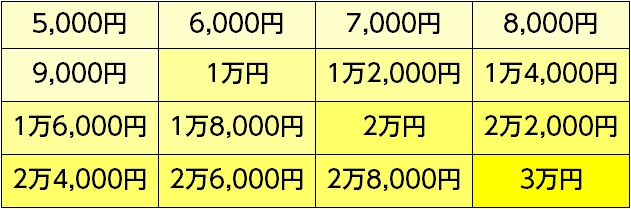

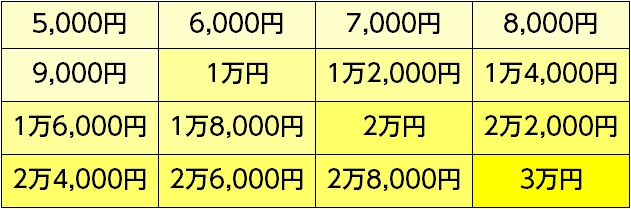

掛金は月5,000円~3万円の範囲で設定できます。

掛金の設定の自由度が高いので、身の丈に合った制度設計ができます。

1.1.中小企業退職金共済のメリット

中小企業退職金共済のメリットは、主に以下の3つです。

- 掛金の全額が損金になる

- 国から助成を受けられる

- 掛金総額を超える額が積み立てられる

これらのメリットはいずれも大きいものです。以下、説明します。

メリット1|掛金の全額が損金になる

中小企業退職金共済の最大のメリットは、何といっても、掛金の全額を会社の損金に算入でき、法人税の節税になることです。

たとえば、従業員1人につき1万円、30年間積み立てる場合、総額360万円が全て損金になり、合計108万円もの節税になります。

メリット2|国から助成を受けられる

中小企業退職金共済は、国が初期に掛金の一部を助成してくれます。

具体的には、加入4か月目から1年間、1人あたり掛金月額の1/2(上限5,000円)を助成してもらえます。1人あたり最大で6万円の助成が受けられるのです。

メリット3|2年加入していれば掛金総額以上の額が積み立てられる

従業員は、加入後24ヶ月目から、掛金総額の100%を受け取れます。

そして、3年7ヶ月目から、掛金総額を超える額の退職金を受け取れます。

1.2.中小企業退職金共済の注意点

このように、中小企業退職金共済は活用しやすく、メリットが大きい制度です。ただし、注意点が3つあります。

- 掛金は従業員個人に紐づけされる

- 掛金の減額がめんどうだし損

注意点1|掛金は従業員個人に紐づけされる

まず、一度払い込んだ掛金は会社に戻ってくることはありません。全額が従業員の退職金に充てられます。

また、原則として、退職の理由によって退職金の額に差をつけることができません。例外として懲戒解雇の場合は減額することができます。しかし、この場合も、減額したお金は1円も会社に戻ってきません。

注意点2|掛金の減額がめんどうだし損

掛金の減額は、業績の悪化等のやむをえない事情がなければ認められません。

しかも、従業員全員の同意が必要です。これは、中小企業退職金が従業員のための制度だからです。

さらに、掛金を減額した分については、その後運用してもらえません。特に24ヶ月未満で減額した場合、掛金総額に満たない額しか積み立てられていませんので、その後、元本割れしたまま放置されることになります。

これらの点を理解した上で活用すれば、中小企業退職金は非常に積立の効率が良く、使いやすい制度だと言えます。

2.養老保険|最近はいまいちパッとしない

養老保険は貯蓄性のある生命保険です。

保険期間中に被保険者に万一があったら「死亡保険金」を受け取れます。また、何事もなく満期がくれば「満期保険金」を受け取れます。

死亡保険金と満期保険金は同額です。

養老保険で従業員の退職金の積み立てるには、満期をたとえば「60歳」など、従業員の退職時期に合わせておきます。そして、満期保険金を退職金に充てるのです。

そうすると保険料の1/2が損金になるので、以前は「節税商品」として大変人気がありました。

しかし、2017年4月以降、養老保険は利率が抑えられてしまい、ほとんどの保険会社の商品で、保険料総額よりも低い額しか積立ができなくなってしまいました。そのため、中小企業退職金共済と比べるといまいちパッとしないというのが実情です。しかし、今でも「米ドル建て」など、利率が良いものはあります。

1.1.養老保険のメリット(ただし利率がいいものに限る)

よく、養老保険が保険会社や営業マンが養老保険で退職金を積み立てるメリットと言って強調するのは、以下の3つです。

- 保険料の1/2が損金になる

- 死亡退職金も準備できる

- 退職金の制度を柔軟に設計できる

ただし、これらはいずれも、積立の効率が良いことが前提です。

以前は、養老保険の多くは、保険料総額を上回る額の満期保険金を積み立てることができました。

しかし、最近は養老保険の利率が悪くなってしまったので、これらは必ずしも決定的なメリットとは言えなくなっています。それぞれについて説明します。

メリット1|保険料の1/2が損金になる?

養老保険は、以下の条件をみたせば保険料の1/2が損金になります。

- 一定の条件をみたす従業員全員を加入させる

- 死亡保険金の受取人を従業員の家族にする

- 退職金規程を作成する

「一定の条件」とは、たとえば、「勤続●年」などです。

従業員だけでなく、経営者・役員も含めて対象とすることもできます。

ただし、現在、多くの養老保険は積立の効率が悪くなっており、保険料総額を下回る額しか積み立てられません。

なので、中小企業退職金共済と比べると、法人税を抑える効果、積立の効率がいずれも低いと言わざるをえません。

メリット2|死亡退職金も準備できる?

養老保険は、従業員の在職中に万一があっても、満期保険金と同じ額の死亡保険金が遺族に支払われます。

これを、遺族に対する死亡退職金や弔慰金として扱うことができます。

この点を、よく、保険の営業マンが、中小企業退職金共済にはないメリットだと強調します。

しかし、通常の退職金の他に死亡退職金も準備したいというのであれば、保険料が大変安い「総合福祉団体定期保険」や「業務災害補償保険」などの掛け捨ての保険を活用する方法もあります。

なので、これも今では養老保険の決定的なメリットとは言えません。

メリット3|退職金の制度を柔軟に設計できる?

中小企業退職金共済だと、加入から12ヶ月が経過すれば、在職期間にかかわらず従業員に退職金が支払われます。

たとえば「10年以上在職した人だけに支払う」などの柔軟な制度設計はできません。

しかも、懲戒解雇等、退職金を支給したくない場合も、従業員に支払われてしまいます。

しかし、養老保険だと、この場合、解約すればお金(解約返戻金)が会社に戻ってきますので、そういった問題は生じません。

退職金規程に定めておけば、勤続年数に応じて差を付けたり、懲戒解雇の場合は支給しなかったりするなどのことが可能です。

ただし、現在はこれも決定的なメリットとは言えません。

なぜなら、養老保険の多くは積立の効率が悪くなっており、従業員が途中で退職した場合、保険を解約しても受け取れるお金が少ないからです。

このように、これまで養老保険のメリットと言われてきた点はすべて、積立の効率が良いことが前提です。

なので、養老保険の利率が悪くなってしまった今、決定的なメリットとは言えなくなってしまいました。

1.2.養老保険の選び方

以上を踏まえると、養老保険を活用するのであれば、少なくとも満期保険金が保険料総額を上回るものでなければ、あえて養老保険を選ぶメリットはないと言っても過言ではありません。

たとえば「米ドル建て」等の外貨建ての養老保険は、積立の効率が高いので、大いに検討の余地があるでしょう。

ただし、外貨建ての保険は、保険料がその時々の為替レートによって変動するので、要注意です。

3.経営者保険|小さな会社でひとまず導入するならこれ

最後に、経営者保険について簡単にお伝えします。

中小企業退職金共済と養老保険は、いずれも、従業員一人ひとりのためにお金を積み立ててあげる方法です。

しかし、まだ開業して間がなかったり、従業員数が少なかったりする状況だと、これらはなかなか導入しにくいと思われます。

そこで、ひとまず、経営者・役員向けの法人保険(経営者保険)を活用する方法があります。

経営者保険は、以下のメリットがあります。

- 保険料の全部または一部(1/2、1/3)が損金に算入される

- 事業に必要な資金の積立・資金繰りに役立つ

たとえば、特定の経営者・役員を被保険者として法人保険に加入しておき、退職する従業員が出るごとに一部解約して解約返戻金を受け取り、退職金に充てる方法です。

経営者保険を資金準備に活用する方法については詳しくは「経営者保険とは?4つの役割と選び方のポイント」をご覧ください。

まとめ

従業員の退職金を積み立てる方法として、中小企業退職金共済、養老保険、経営者保険についてお伝えしてきました。

中小企業退職金共済は掛金が全額損金になる上、掛金総額を上回る額が積み立てられるので、節税の効果と積立の効率は非常に高いものです。

これに対し、養老保険は、保険料の1/2が損金になり、通常の退職金のほかに死亡退職金も積み立てられることなどがメリットと言われています。ただし、利率が良いものを厳選する必要があります。

これら以外に、開業間もない場合や小規模の会社であれば、経営者保険を活用する方法もあります。

退職金の制度は一度導入したら、基本的にはずっと続けなければなりません。なので、退職金の積立は、総合的に見て、最もメリットが大きく無理のない方法を選ぶようにしていただきたいと思います。

そのために、この記事をお役立ていただけたら幸いです。