次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの保険を選んで加入したい

・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな保険に加入すればいいのか分からない

もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

生命保険には満期金が受け取れる商品があります。

掛け捨てだともったいないという声をよく耳にします。そういう方は満期金が将来受取れる商品に加入しているのではないでしょうか?

ただし、満期金を受取れる商品は掛け捨てではないので比較的複雑な商品が多いです。

そこで以下のようなことで困ったことはありませんか?

今日は満期金がある商品に加入をしている人が絶対に知っておいたほうががいいポイントをお伝えします。

資産防衛の教科書編集部

最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)

目次

生命保険の中には一定の期間が経過すると満期金が受け取れる商品があります。

具体的には以下のような商品があります。

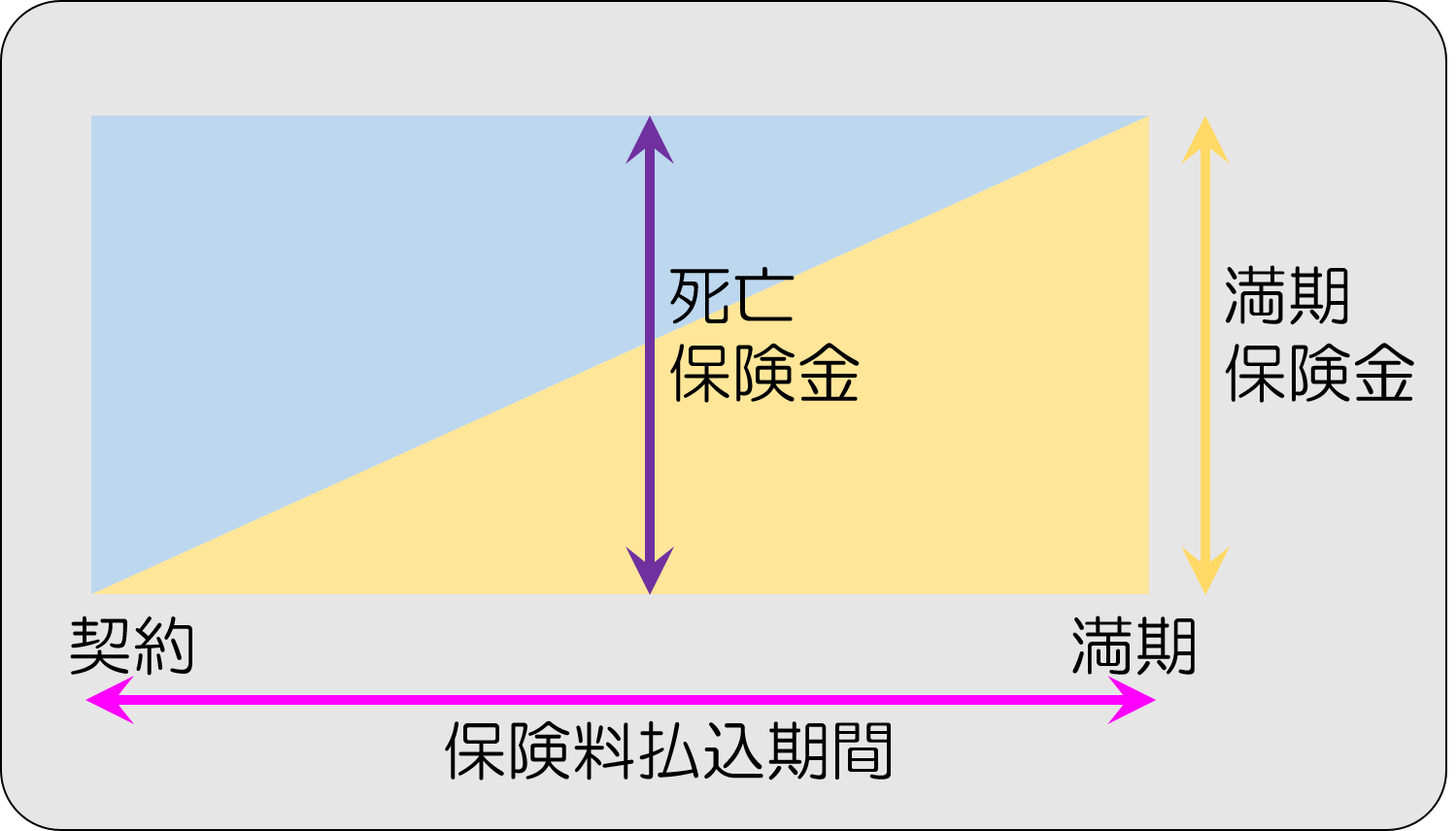

満期金が受け取れる代表的なのが養老保険です。

決められた保険期間内に、死亡した時に死亡保険金が、また保険期間が終了した時に死亡保険金と同額の満期保険金が支払われる保険です。

例 契約年齢30歳 保険期間20年 保険金額500万

保険期間が20年なので50歳で満期になります。この場合20年の間に万一があった場合は死亡保険金が500万円支払われ、無事に満期を迎えた場合でも500万円が支払われます。

なお現在では、養老保険はほとんどの場合で満期保険金の利率がマイナス(元本割れ)となり、あまりおすすめできない状態です。

詳細は「養老保険で利率・返戻率の良いプランを選ぶため知っておきたいこと」で解説しておりますので、よろしければあわせてご覧ください。

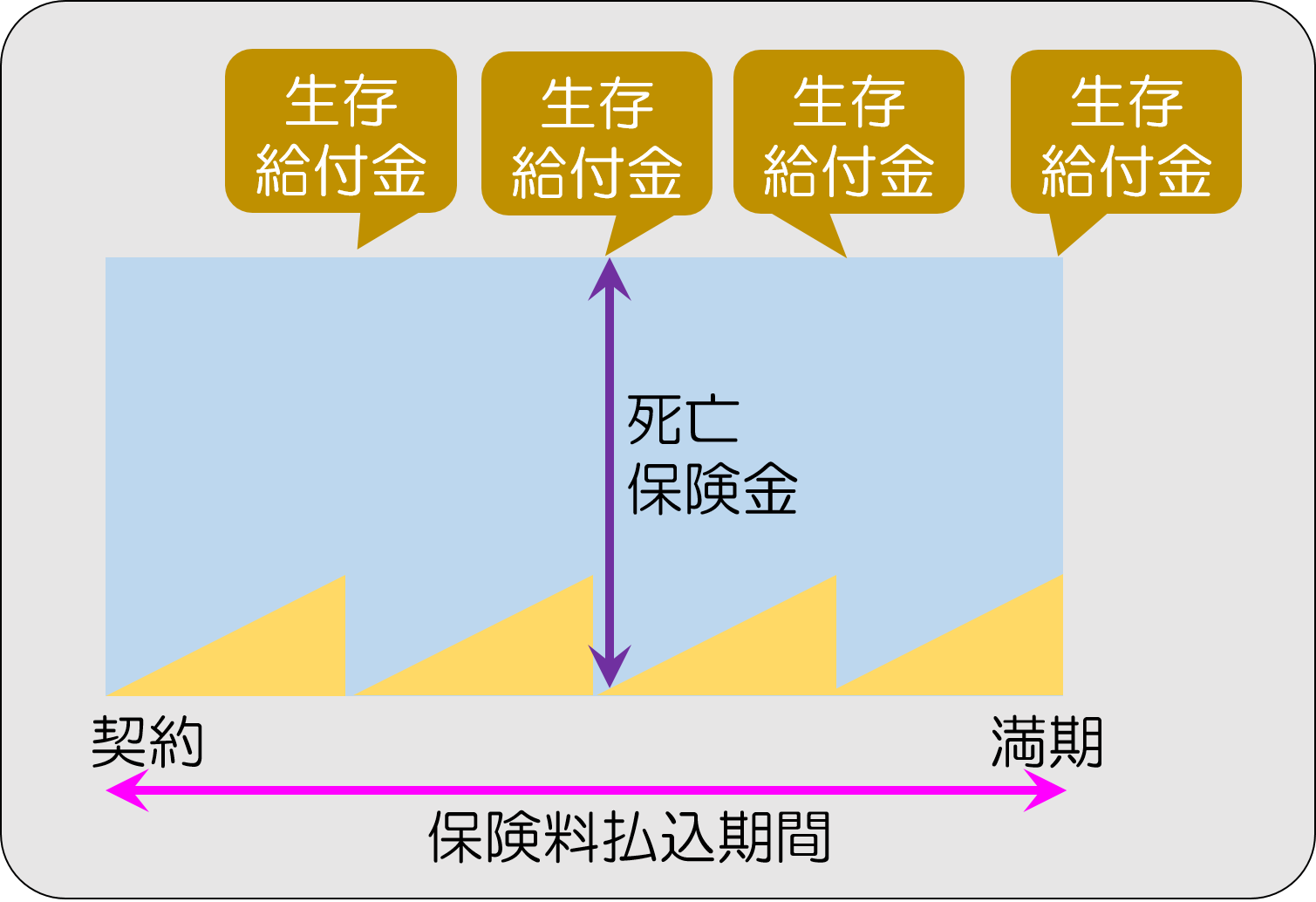

保険期間中に死亡したときに死亡保険金が受け取れ、生存していれば一定期間が経過するごとに保険期間の途中で生存給付金が受け取れます。満期金が支払われる商品もあります。

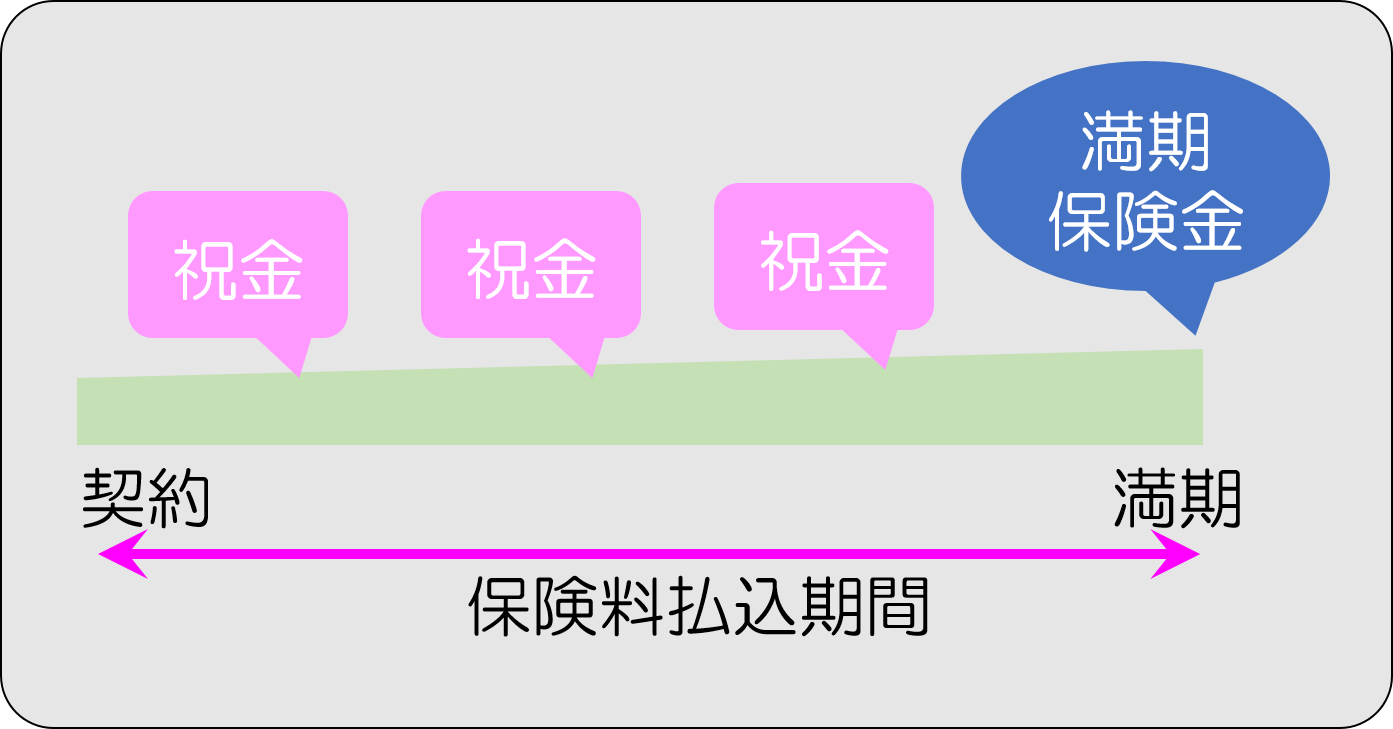

子供の教育費の積立をするのに加入をするのが学資保険です。学資保険は一定の時期が来たら

満期金が受け取れます。

よく質問を受けるのが満期金を受取る前に見直したほうがいいのかということです。

満期金がある保険を見直す時は今解約するといくら戻ってくるか(解約返戻金)は確認しておきましょう。その金額によって細かく計算をし、満期まで待つのか今見直しをするのか重要なポイントとなります。

見直しをしたほうがいい場合

見直さないほうがいい場合

見直しを考えるときはまず、自分の今加入している保険の保障内容・解約返戻金を確認して判断しましょう。

満期金を受け取った時に気になるのが税金の扱いです。受取人によって変わってきます。

契約者と満期保険金受取人が同一人の場合、受け取る満期保険金は一時所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。

【一時所得の計算】

課税一時所得の金額=(満期保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2

例 契約者 30歳 保険期間20年 満期保険金500万 月々保険料19,800円

19,800円×12か月×20年=4,752,000円

満期保険金500万円-保険料支払総額472万円=28万円

特別控除が50万円あるので税金はかかりません。

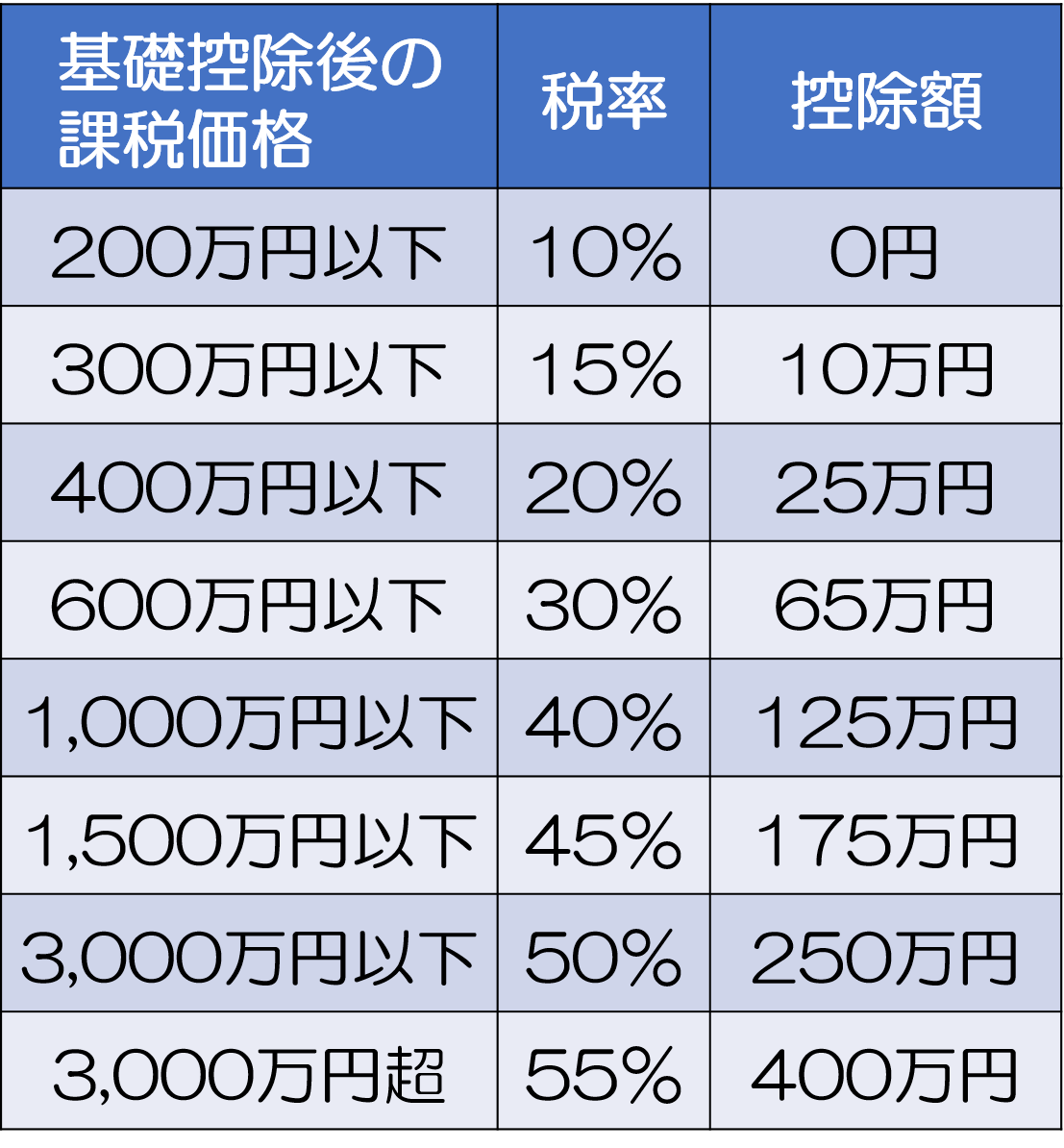

契約者と満期保険金受取人が違う場合は贈与税の対象となります。

贈与された金額から110万円(基礎控除額)を引いた後の金額に、税率をかけて求めます。

【贈与税率(一般贈与財産用)】

例 契約者が夫受取人が妻・子供の場合が贈与税になります。

契約者と満期保険金受取人が同一人でも「金融類似商品」に該当する場合は、源泉分離課税となります。

その場合、満期時の受取金額(配当金を含む)と払込保険料との差益に対して20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)の税金がかかるため、生命保険会社は税金を差し引いた金額を受取人に支払うことになります。

※復興特別所得税は、平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、課税されます。

金融類似商品とは以下のものになります。

※平成25年1月1日~平成49年12月31日までの間、所得税がかかる場合は、あわせて復興特別所得税(所得税額×2.1%)がかかります。

満期保険金がある代表的な商品が養老保険です。養老保険に加入をして満期を迎える方もいるのではないでしょうか?

満期保険金がある商品を見直す判断は非常に難しいです。もし見直しを検討するのであれば専門家に相談したほうがいいでしょう。

税金に関しても受取人によって税金の支払いが違ってくるので、確認をしておきましょう。

次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの保険を選んで加入したい

・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな保険に加入すればいいのか分からない

もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。

多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。

そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。

ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

役員賞与は最低150万円以上出すべき?ボーナス活用で税金と社会保険料をダブルで削減する裏ワザ

「今期は予想以上に利益が出そうだ。税金で持っていかれるくらいなら、役員賞与を出して節税したい」そう考える経営者の方は多いでしょう。しかし、「役員賞与は経費にならない」という原則があるため、二の足を踏んでいる方もいらっしゃるかもしれません。 実は、ある

固定資産税ゼロで最短4年償却!「トレーラーハウス」が優秀な節税投資と呼ばれる理由

不動産投資を検討する際、多くの経営者が直面するのが「固定資産税」や「長い減価償却期間」という壁です。アパートやマンションへの投資は、長期的に安定した収益が見込める一方で、毎年の固定資産税負担が重く、また建物の減価償却期間が長いため(木造で22年、RC造で4

手取り激増!マイクロ法人を設立して個人事業主との「二刀流」で節税する究極のスキーム

「売上は順調に伸びているのに、通帳に残るお金がいっこうに増えない」「税金と国民健康保険料を払うためだけに働いている気がする」 年収が上がってきた個人事業主の方なら、誰もが一度はこの「税金の壁」に絶望したことがあるのではないでしょうか。特に、容赦なく上

利益が出過ぎた社長へ捧ぐ「決算直前の駆け込み節税」ベスト9!無策で高額納税する前に読むべき資産防衛の鉄則

「今期は予想以上に業績が良く、過去最高益になりそうだ」経営者にとって、これほど嬉しいことはありません。しかし、決算月が近づくにつれて、その喜びは「納税への恐怖」へと変わっていきます。日本の法人税率は、実効税率で約30%〜34%です。汗水流して稼いだ利益の3

資産管理会社を作って大幅節税する仕組みとは?富裕層が実践する「プライベートカンパニー」活用の秘訣

「富裕層やオーナー経営者は、なぜわざわざ資産管理会社(プライベートカンパニー)を作るのか?」「個人の資産なのだから、個人で管理すれば十分ではないか?」 多くの人が疑問に思うこの点ですが、実はそこには税制上の明確な理由があります。個人と法人では、適用さ

高所得なサラリーマンこそ実践すべき「最強の節税対策」9選!手取りを確実に増やす資産防衛術

「年収は1,000万円を超えているはずなのに、なぜか生活に余裕がない」「昇給して額面は増えたけれど、手取り額がほとんど変わっていない気がする」 高所得者の方であれば、一度はこのような虚しさや違和感を覚えたことがあるのではないでしょうか。日本の税制は、

交際費の「1万円基準」で節税枠が拡大!飲食代を会議費で落とす鉄則

経営者の皆様にとって、取引先との会食やゴルフ、贈答といった「交際費」は、ビジネスを円滑に進め、将来の売上を作るための重要な「投資」です。しかし、その一方で、「どこまでが経費として認められるのか?」「使いすぎると税務調査で否認されるのではないか?」という不安

合法的に利益を「無税」で貯蓄せよ!会社を救う最強の「簿外資産」スキーム7選を税理士が完全解説

「今期は過去最高益が出そうだ。しかし、このままでは法人税でキャッシュがごっそり減ってしまう…」「来期以降の不況に備えて、内部留保を厚くしたいが、税金を払った後では資金が貯まらない」 経営者にとって、利益が出ることは最大の喜びであると同時に、納税による

小規模企業共済で1,670万円の資産形成?高所得な経営者ほど得をする「国の退職金制度」を徹底解説

「小規模企業共済」という言葉を聞いたことはあっても、その具体的なメリットや仕組みを詳しく理解している経営者は意外と少ないのではないでしょうか。「なんとなく節税になりそうだけど、資金が拘束されるのはちょっと…」と、加入を先送りにしている方もいるかもしれません

「これは経費で落ちる?」経営者が知っておくべきグレーゾーン支出20連発

会社経営において、「節税」は利益を最大化するための重要な戦略です。「可能な限り経費として計上し、法人税を抑えたい」経営者なら誰もがそう願うはずです。しかし、その一方で、「この領収書は本当に経費にして大丈夫なのか?」という不安が常につきまといます。 も