次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの保険を選んで加入したい

・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな保険に加入すればいいのか分からない

もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

老後の生活費の助けとなる個人年金保険が注目されています。

ただ一口に個人年金保険といってもいくつかの種類があったり類似の商品があったりします。

そのため、そもそも個人年金保険はおすすめの商品なのか、どれがおすすめなのか分からない方も多いことでしょう。

しかも、最近では老後の資金を積み立てる手段としてiDeCo(個人型確定拠出年金)もあります。

この記事では、どんなときに個人年金保険がおすすめできるかや、個人年金保険の種類ごとの特徴について解説しています。

個人年金保険を契約するか迷っている方の参考になる記事です。

資産防衛の教科書編集部

最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)

目次

少子高齢化がすすむ中、老後の生活に不安を抱える人が増えています。

個人年金保険は、保険会社が保険商品の一つとして販売していますが、実質は貯蓄です。契約者は月払いなどで保険料を支払います。

納めた保険料の総額より多くの年金が受け取れ定期預金より貯蓄性が高いことや、所得控除がうけられることがメリットとしてあげられます。

※実際にどのくらい増えるかは後述します。

個人年金保険について説明する前に、まず、公的年金がどれくらい受け取れるか見てみましょう。

公的な年金として会社員であれば厚生年金に、自営業者であれば国民年金に加入します。

ただ厚生労働省がまとめた「厚生年金保険・国民年金事業の概況(令和元年度版)」によれば、平均的な支給額は以下の通りとのことです。

厚生年金で男女に大きな差が生じているのは、加入期間や報酬額に差があるためです。

これをふまえ、例として世帯あたり平均で以下の金額が受け取れることになります。

一方、生命保険文化センターが行った「生活保障に関する調査(令和元年度)」によれば、夫婦2人で老後生活を送る上で必要と考えられる最低限の日常生活費は22.1万円/月とのことです。

さらに老後にゆとりある生活をするためには14.0万円が追加で必要になるとのことなので、その際の必要額は合計約36.1万円/月という計算になります。

この結果、たとえば「夫が自営業、妻が専業主婦」の世帯では、公的年金だけだと老後に最低限の生活をするのに「約22万円/月 - 約11万円/月」=約11万円/月足りない計算です。

(平均的な金額を用いた例であり、全ての人があてはまるわけではりあません。)

公的年金のほか、預金などの資金で老後の生活をまかなえるのであれば個人年金保険に加入する必要はありません。

逆に、それらでは老後の生活に不安が残るといった場合には、個人年金保険はおすすめできる制度です。

老後生活に足りない分のお金を、個人年金保険で補うことができます。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは、加入者が掛金を支払うだけでなくその運用方法を自分でえらぶタイプの私的年金制度です。

国民年金基金連合会が運営し、さまざまな金融機関が取り扱っています。

個人年金保険とiDeCoはいずれも個人で加入できる私的年金制度であるため、どちらをえらべばよいか迷っている方も多いのではないでしょうか。

ここでは、個人年金保険とiDeCoを比較し、何が違うのかを簡単に解説します。

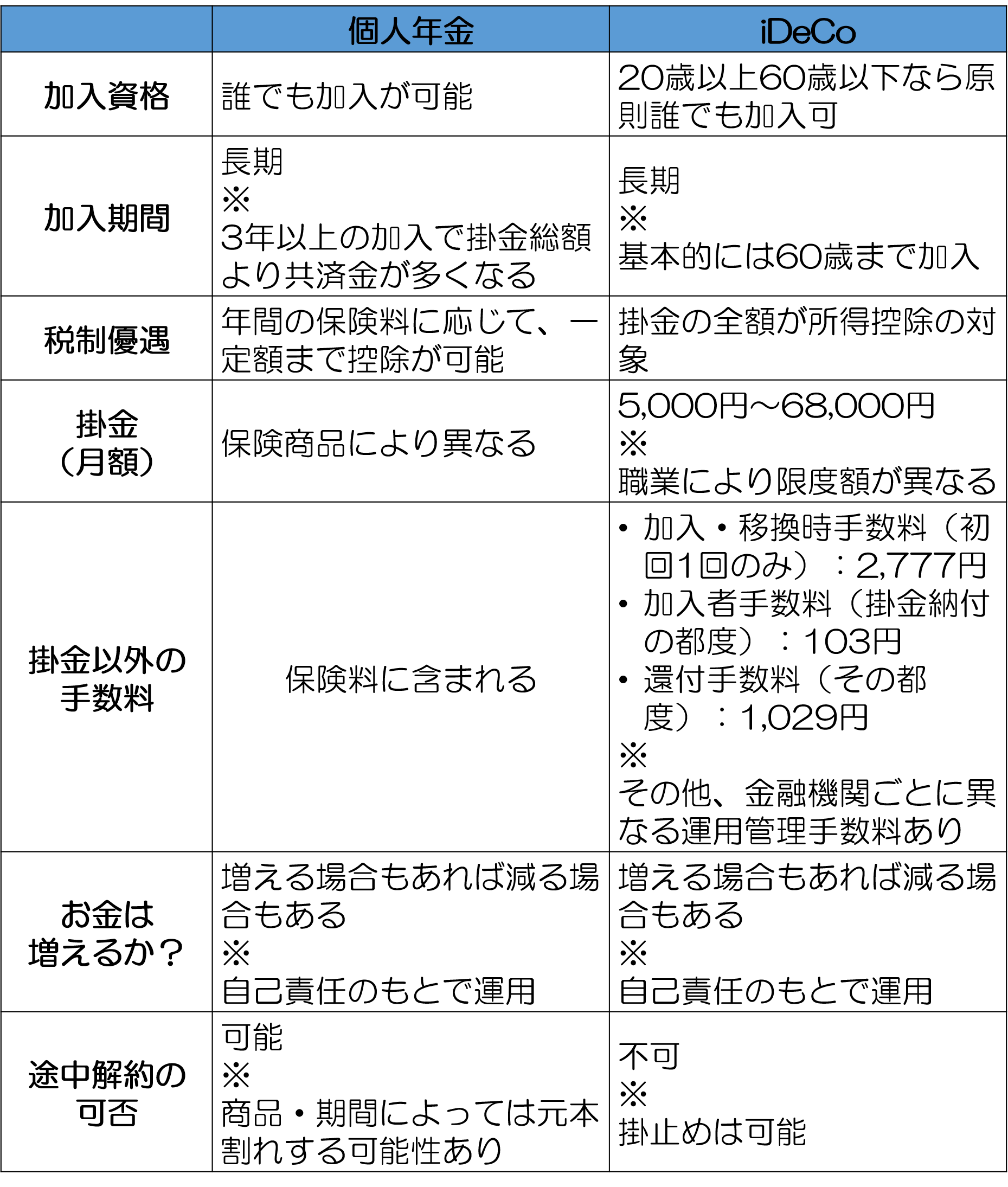

以下、個人年金保険・iDeCoの主な違いを、比較表にしてまとめます。

いかがでしょうか?

個人年金保険・iDeCoは似た制度ではありますが、こうしてまとめてみると、いくつかの違いがあることが分かります。

個人年金保険・iDeCoの主な違いを比較表にまとめましたが、ここではその中でも特に比較すべきポイント解説します。

個人年金保険・iDeCoともに増えるか否かはえらぶ商品や運用先次第となります。

ただしiDeCoで運用先に定期預金をえらんだり、個人年金保険で円建ての商品をえらんだりすることによって、元本割れしづらくすることは可能です。

※代わりにお金は増えにくくなります。

iDeCoは加入者が亡くなったり障害状態になってしまったりという例外を除いて、原則として途中解約ができません。

一方の個人年金保険は、途中で解約することができ解約した際には解約返戻金が受け取れます。

解約返戻金の額は、商品や加入期間によって異なり、それまでに支払った保険料総額より多いこともあります。

そのため途中で解約する可能性があるのであれば、個人年金保険の方が安全です。

iDeCoは掛金の全額を所得控除とすることができます。

一方、個人年金保険の場合、円建ての個人年金であれば個人年金保険料控除、外貨建て個人年金・変額タイプの個人年金であれば一般生命保険料控除の対象となります。

その上で、個人年金保険料控除・一般生命保険料控除いずれも、所得税は最大40,000円、住民税は最大28,000円まで控除が可能です。

控除が可能な額をみると、全額控除が可能なiDeCoの方が優遇されているといえます。

なお一般生命保険料控除・個人年金保険料控除についての詳細は「生命保険料控除制度|控除の仕組みと対象になる保険について」をご覧ください。

可能であれば、両方とも加入すればその分だけ税制の優遇もえられますし、リスクの分散にもなります。

どちらか一方のみえらぶのであれば、以下の2つを基準にするとよいでしょう。

税制については上に書いたとおりiDeCoの方が優遇されているため、こちらを重視してなおかつ途中解約できなくてもよいのであればiDeCoをえらびます。

一方、iDeCoの運用先にも、個人年金保険にも種類があるのでそのなかで気に入ったものがあれば、そちらをえらぶとよいでしょう。

この記事では個人年金保険の3つの種類を具体的な契約例を交えて紹介するので、あわせて参考にして下さい。

またiDeCoのよりくわしい情報は「会社員にもおすすめ!今最も節税できる個人型確定拠出年金iDeCoの全知識」で紹介しているため、よろしければこちらもあわせてご覧ください。

個人年金保険には、以下の3つの種類があります。

以下1つずつ解説します。

円建て個人年金保険は、貯蓄性こそ他の2つより劣るものの安定性が高い保険商品です。

また他の2つが「一般生命保険料控除」の対象であるのに対し、円建て個人年金保険のみ「個人年金保険料控除」の対象となっています。

一般生命保険料控除は、加入者の多い生命保険(定期保険、収入保障保険、終身保険等)が対象となっているので、それらだけで控除の枠を使いきってしまっている場合も多いです。

そのため外貨建て個人年金保険や変額個人年金保険に加入しても、結果的に控除額が増えないこともあります。

一方、個人年金控除の対象である円建て個人年金保険は、有効に控除枠を使いやすいといえます。

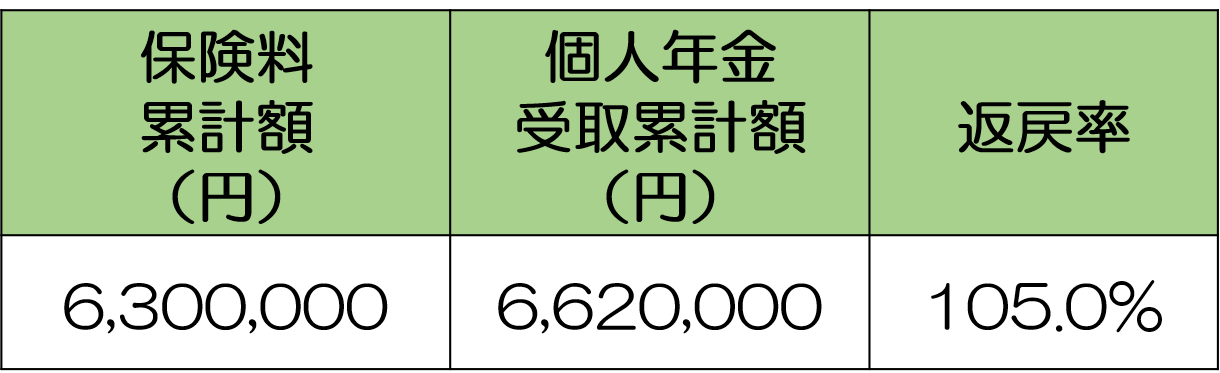

それではA社の円建て個人年金保険の契約例(2021年3月時点)をみてみましょう。

契約の条件を以下の通りとします。

このプランでは、「確定年金」(10年)といい、年金支払い開始から10年の間、年金を受け取り続けることができます。

この場合の保険料累計額・年金受取累計額・返戻率は以下の通りです。

返戻率は100%をいくらかは超えていますが、これから紹介する2つの個人年金保険と比較すると低いです。

保険料の支払いや年金の受取りを利率がよい外貨で行うタイプの個人年金保険です。

貯蓄性が高い個人年金保険として注目されています。

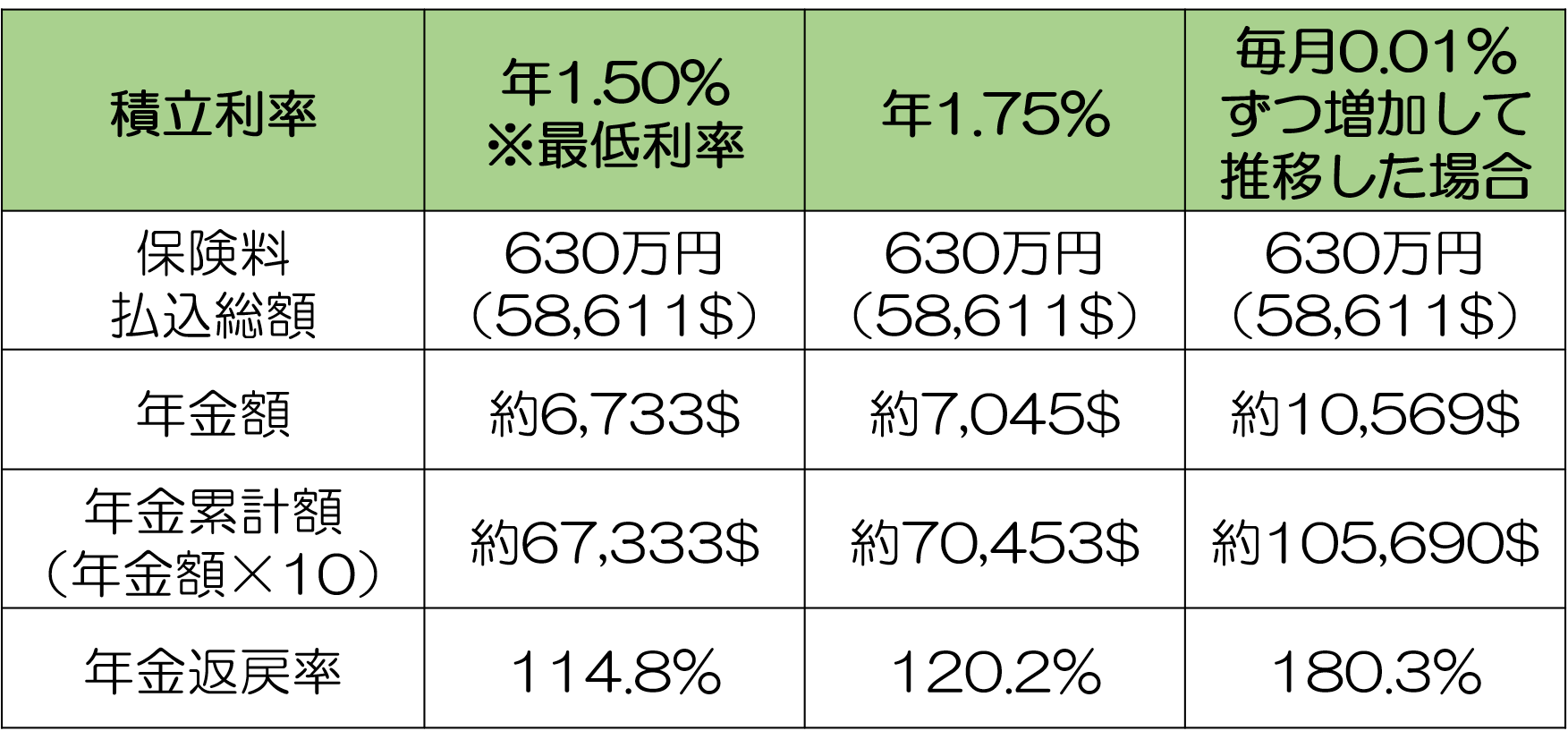

早速、どの程度の貯蓄性があるのか、B社の商品の契約例(2021年3月時点)を参考にみていきましょう。

契約の条件を以下の通りとします。

為替のレートは、1米ドル107.49円でずっと推移するものと想定します。

※保険料の支払いは円で行いますが、それが米ドルに換金されて積み立てられます。

年金額や返戻率は以下の通りです。

この表の積立利率とは、一言でいうと保険会社の資金運用でもたらされる金利のことです。

ご覧の通り積立利率によって受け取れる年金額に大きな差があります。

この表にしめした積立利率のなかでは、年金の返戻率が最大で180.3%となり、円建ての個人年金保険と比べてはるかに差があるのがわかるでしょう。

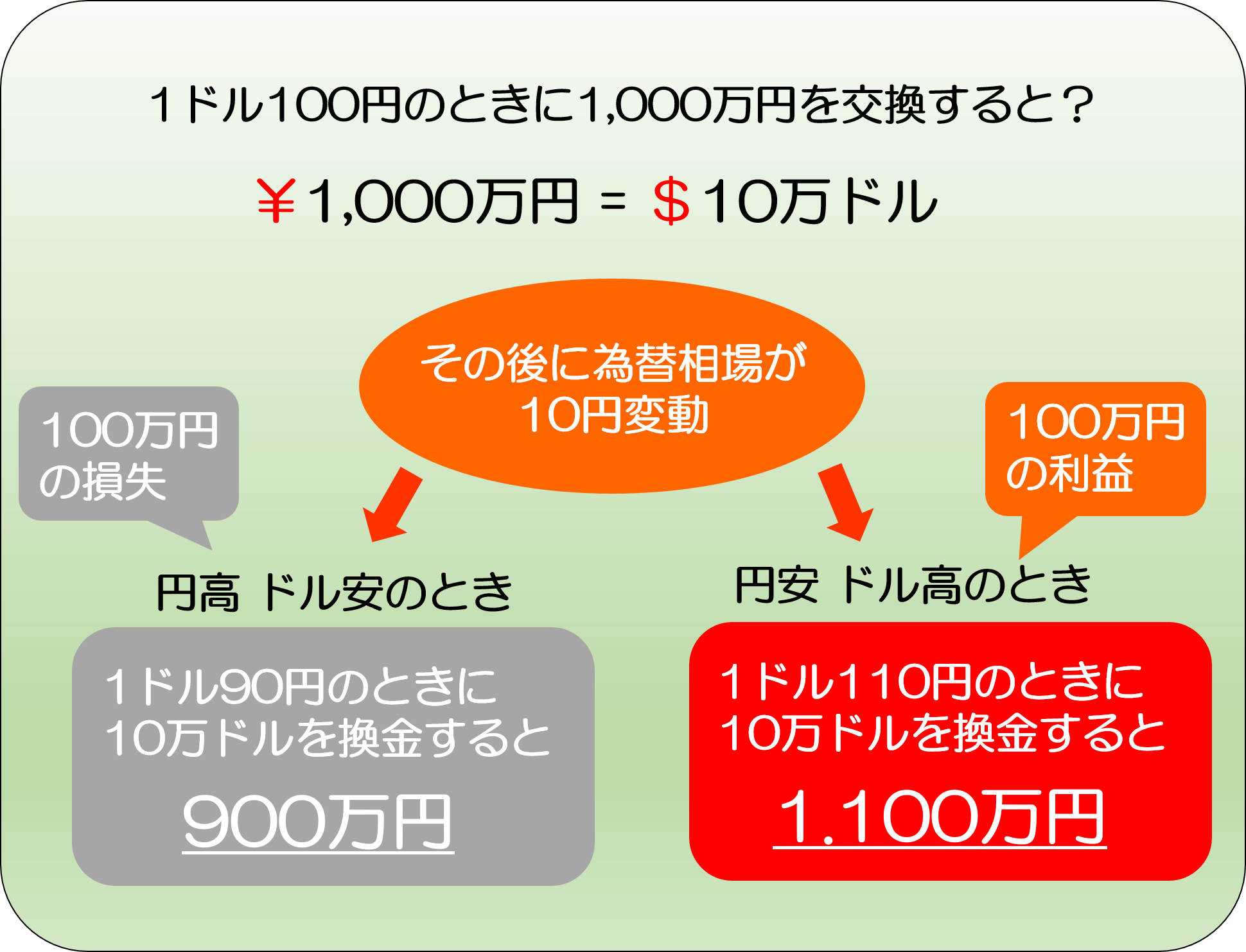

今回紹介した外貨建て個人年金保険を含め、外貨建ての保険商品には、為替リスクがあります。

為替の状況によっては、利回りが極端に悪くなる可能性があるということです。

一例として為替に関する以下のイメージをご覧ください。

これは1,000万円をドルに換金し、その後に為替レートに変動が生じてから改めて円に換金する際のイメージです。

ご覧のように、為替の状況によって受け取れる額に差が生じています。

したがって、加入後に円高ドル安がすすめば、受け取れる年金額が少なくなる可能性もあります。

ただし、実際には為替レートは上がったり下がったり変動します。

円高ドル安の状況では保険料が安くなり、円安ドル高であれば保険料が高くなります。

そのため、保険料の払込はその時々のレートで行うことになるので、長い目でみると、お金を受け取る時によほどの急激な円高ドル安が起きない限り、為替リスクは低くなります。

また、もしそうなっても、為替レートが回復して落ち着くまで、年金の受取を遅らせることも可能です。

変額個人年金保険は、保険会社の資金運用の成績によって、受け取れる年金額が変動するタイプの保険商品です。

運用先は、国内外の株式や債券などのなかから、契約者が自分でえらぶことができます。

運用先を複数えらんでリスク分散する方法もあります。

変額個人年金保険は、選んだ運用先の運用実績が悪いと元本割れするリスクもある商品なので、信頼できるファイナンシャルプランナーへ相談した上で、仕組みをしっかり理解してから加入すべきです。

変額保険で受け取れるお金の額を決定するのは、投資の状況です。

投資の結果が良好であれば、受け取れるお金が多くなりますが、逆に結果が悪い場合は、元本を大きく割り込むこともあります。

ただし対処法を把握しておくことでリスクを大幅に軽減することは可能です。

リスク軽減のポイントとして、以下の4つがあげられます。

1つずつ簡単に解説します。

変額個人年金保険では、保険会社が運用先ごとの過去の実績をホームページやパンフレットなどで公開しています。

そのため運用先をえらぶ際には、過去20年間の状況をみて高い実績をおさめているものをえらぶようにしましょう。

たとえば、過去20年間を見てみると、2008年におきたリーマンショックでは多くの運用先の利率が悪くなっていますが、その時期を含め、過去20年間全体としてみて実績がよい運用先をえらぶのがよいです。

また運用先の選び方など、運用の方向性がわかりやすく合理的な商品をえらぶようにします。

信頼できるフィナンシャルプランナーなどに、このあたりをよく確認するとよいでしょう。

個人年金保険は最低でも15~20年間の長期にわたって運用される保険商品です。

利率が悪いときがあっても、長い目でみれば回復することが多いので、時間によるリスク分散をすることができます。

変額個人年金保険の実績については、保険会社から定期的に情報が送られてきたり、ホームページなどで随時チェックしたりすることもできます。

その上で担当者の方のアドバイスを聞くことにより、今後の運用をどうするか(運用先を変更するか否かなど)判断しリスクを軽減することができます。

これも重要なポイントです。

今まで説明した内容とも重複しますが、変額個人年金保険は長期にわたって運用される保険商品です。

世界の経済情勢などで運用実績が落ち込むこともあれば、逆に上がることもあります。

そのため短期的な暴落に一喜一憂して慌ててしまったり、早期解約したりしてしまわないようにしましょう。

長い目で見れば実績が回復し、トータルで利率がよくなることが多いのです。

個人年金保険は、公的年金や貯蓄などだけでは老後の生活費に不安が残る場合におすすめできる保険商品です。

また個人年金保険にも円建て・外貨建て・変額の3つの種類があり、それぞれ特徴が異なります。

円建ての個人年金保険は、個人年金保険料控除を受けられるのがメリットですが、最近はマイナス金利の影響を受け、積立効率が低下しています。

外貨建ては円建てよりはるかに貯蓄性が高い一方、為替リスクに気を付けなくてはなりません。

最後の変額は外貨建てよりさらに貯蓄性が高い点がメリットです。その反面、保険会社の資金運用の状況によっては大きく元本割れすることもあり、ハイリスクハイリターンな商品といえます。ただし、リスクをカバーする活用法もあります。

このような各個人年金保険の特徴を理解し、もっとも希望に違いものをえらぶことをおすすめします。

次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの保険を選んで加入したい

・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな保険に加入すればいいのか分からない

もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。

多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。

そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。

ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

個人年金保険は、「保険」という名前が付いていますが、貯蓄目的の金融商品です。 保険料を支払い続け、老後に保険料総額より多くのお金を年金として受け取れます。また、保険料が所得控除の対象となっているので、老後の生活資金を積み立てる手段として人気があります

近年、いわゆる「老後2,000万円問題」など、年金に関するニュースが増え、個人で老後資金を貯める手段が注目されています。 その中でも比較的昔からあり、知名度が高いのが個人年金保険です。 しかし、最近ではiDecoをはじめとして、他にも様々な制度

個人年金は毎月お金を積立てていくイメージがありますが、もし今、現金があるならば一括で支払いたいという人もいるでしょう。そうすると一括で払ったらお得なのか疑問ですよね。 結論からお伝えすると一括で支払うとお得になります。個人年金に限らず、生命保険全般で

生命保険を資産運用に活用する人が増えてきたことで、保険商品にも大きな変化がありました。 変額保険や外貨建て保険等、多少のリスクがあっても運用次第では大きなリターンが得られる「投資型」の保険が増えてきたのです。 しかし、そんな投資型の保険に興味が

老後の生活費の助けとなる個人年金保険が注目されています。 ただ一口に個人年金保険といってもいくつかの種類があったり類似の商品があったりします。 そのため、そもそも個人年金保険はおすすめの商品なのか、どれがおすすめなのか分からない方も多いことでし

定額個人年金保険で老後の資産形成を行うためのポイントと選び方

定額個人年金保険は、リスクを取らずに確実な貯蓄をしたい方のための保険です。 支払った保険料を保険会社が運用し、将来は支払った保険料よりも受け取る年金額が増えて戻ってきます。 現在の日本社会では、少子化と超高齢化が凄まじいスピードで進んでいます。

個人年金保険とはどんなもの?契約前に知っておきたい内容まとめ

少子高齢化がすすみ老後の不安が大きくなるなか、注目されている資金運用の方法の1つが個人年金保険です。 この記事では、個人年金保険がどういった保険商品かという概要から、よく比較されるiDeCoとの違いなど、契約前に知っておきたいことをまとめて解説してい

高齢化社会となり、公的な年金だけで老後を快適に暮らせるのか、不安に思っている方は多いのではないでしょうか。 そんななかで、公的な年金以外に私的年金と呼ばれる制度も登場しています。 ここでは老後の生活を豊かにしてくれる可能性がある私的年金・個人年

個人年金保険は、貯蓄性が求められる保険商品の1つなので、実際に利率がどのくらいあって、どのくらいお金が増えるのか気になる方が多いのではないでしょうか。 ここでは以下個人年金の3つの種類ごとに、それぞれ利率がどれくらいあるか、チェックしておきたいポイン

昨今、公的年金だけでは老後のゆとりある生活には足りないということが言われています。 老後の資産形成を自力で行うという人も増えてきており、将来への積立ができる金融商品への関心が強くなってきている方も多いのではないでしょうか。 自力での資産形成に用