次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの保険を選んで加入したい

・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな保険に加入すればいいのか分からない

もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

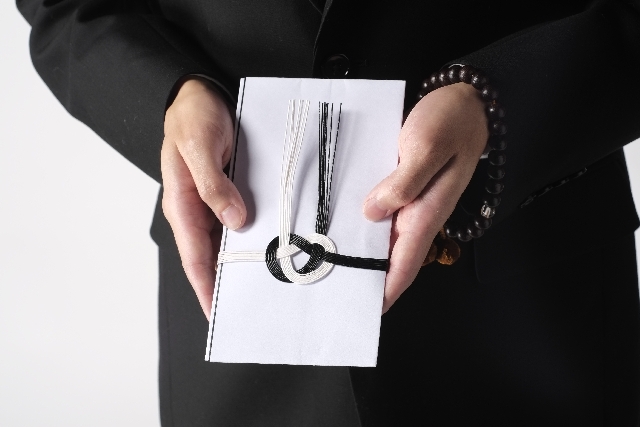

葬儀を行う時に、気になるのが葬儀費用の平均額です。

普段あまり気に留めることがないので、どんなことに、どの程度のお金がかかるのか、イメージすらわかないものです。

また、葬儀費用を生命保険で準備しておくという方も多いです。

そこで、今回は、葬儀費用の平均額、費用の内訳、葬儀費用を生命保険で準備する方法についてお伝えします。

資産防衛の教科書編集部

最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)

鎌倉新書の「第4回お葬式に関する全国調査」によると、全国葬儀費用の平均額は約184万円です。

ただし、葬儀といっても式の費用は葬儀の形式、規模、地方の習慣などにより大きく差が出ますし、飲食代などについても葬儀に出席する人の数により費用も変わってきます。

最近では身内の少人数で葬儀を済ませてしまうこともあるため、必ずこの平均額がかかるというわけではありませんが、「これくらいかかるんだ」という目安にはなります。

葬儀費用と呼ばれるものは、「葬儀一式費用」「寺院費用」「飲食接待費」の3点の合計額です。

【葬儀一式費用】

遺体のお迎え・遺体の搬送・通夜・葬儀式・告別式・火葬・骨上げと続く葬儀葬送をとり行うために必要な物や人、場所にかかる費用のことです。

【飲食接待費】

料理や飲み物、会葬返礼品のことです。金額は会葬者数や内容などにより異なります。

【寺院費用】

読経料や戒名料などを指します。費用は宗教・宗派にもよりますが、全国平均は51.4万円です。

通常、葬儀社が出す見積書は「葬儀一式費用」のみであり、「飲食接待費」「寺院費用」は含まれていない場合が多いです。

葬儀費用が高くなってしまうケースには2つのパターンがあります。

故人が病院や警察で亡くなった場合、病院や警察に紹介された葬儀社から移動や葬儀の契約を急かされる可能性もありますが、慌てず、比較検討をしましょう。

移動にあたり契約を強くすすめられる可能性もありますが、安易に契約を結ばないようにしましょう。

棺や、参列者に振る舞う料理・返礼品のグレードアップなどにより、費用が高くなるケースがあります。

また、参列者の数が最初の見積もりから増えると、その分のお料理や返礼品の費用分がアップします。

さらに、寝台車や霊柩車の費用に含まれている距離上限を超えると、追加で費用が発生するケースもあります。

故人が亡くなってから急いで葬儀を手配すると、費用面以外のところでも納得できない形で葬儀が行われることがあります。

葬儀社の担当者との相性なども重要なポイントになりますので、複数の会社に見積もりの依頼を行い、希望に沿った費用と内容を提案してくれる葬儀社に決めましょう。

通常、葬儀社が出す見積書には「葬儀一式費用」のみ含まれており、他の「寺院費用」や「飲食接待費用」は含まれていない場合が多いです。

総額でいくらになるのか、必ず確認するようにします。以下の項目を確認しておくことにより、総額を把握しやすくなります。

故人が亡くなった直後に、病院や警察から葬儀社をすすめられることがあります。しかし、慌てて葬儀の契約をしないようにしましょう。

契約を結んでしまった後では変更が困難です。

葬儀関連費用の200万~500万を生命保険で準備することがあります。

よく活用されるのが、保障が一生涯続く「終身保険」です。ただし、保険期間が90歳まである定期保険を選ぶ例もあります。

終身保険を利用する場合は、保険料が比較的割安な低解約返戻金型終身保険を選びます。以下はA生命の契約例です。

保険料全額(約240万円)を払い終える60歳以降に亡くなった場合も、遺族に300万円、つまり保険料総額を超える額のお金を残せる計算です。

なお、低解約返戻金型終身保険には一定の貯蓄性があるので、老後の資金の積立に活用することもできなくはありません。

次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの保険を選んで加入したい

・現在加入中の保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな保険に加入すればいいのか分からない

もしも、保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。

多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。

そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。

ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

法人名義での投資信託|個人とは違う5つのメリットと注意点を解説

新NISA制度の開始などをきっかけに、個人の資産運用への関心が急速に高まっています。その中でも「投資信託」は、専門家が運用を行う手軽さから、多くの方が活用している金融商品です。では、この投資信託を、個人としてではなく、会社(法人)として運用することに、どの

消費税の納税額を抑える9つの方法|インボイス後の新常識と節税戦略

法人税や所得税の節税については、多くの経営者が熱心に取り組んでいます。しかし、日々の取引で必ず発生し、決算期には多額の納税が必要となる「消費税」について、戦略的な節税を意識している方は、意外と少ないのではないでしょうか。 消費税は、赤字であっても納税

サラリーマンの副業は個人事業主がお得?節税メリットと注意点を解説

近年、働き方の多様化に伴い、会社員として安定した基盤を持ちながら、副業に取り組む人が増えています。副業で得られる収入は、家計の助けになるだけでなく、自己実現やスキルアップの機会にも繋がります。 副業の収入が一定規模になってくると、「個人事業主として開

為替相場や株式市場の変動が激しい昨今、将来の経済状況に不安を感じ、より安定的な資産形成方法を模索している経営者の方も多いのではないでしょうか。特に中小企業の経営者にとって、会社の財務体力を強化し、万が一の事態に備えることは喫緊の課題です。その有効な手段の一

【2025年最新版】FXの税金対策ガイド|国内・海外FXの税率差と経費計上の新常識

個人の資産運用として、FX(外国為替証拠金取引)は非常にポピュラーな選択肢となりました。しかし、その利益にかかる税金の仕組みは、株式投資などとは異なり、特に利用するFX会社が国内か海外かによって、全く異なるルールが適用されることをご存知でしょうか。

中小企業の設備投資を後押しする2つの特別減税制度と、その最適な活用法

事業の成長や生産性の向上に、積極的な設備投資は不可欠です。しかし、高額な機械やシステムの導入には、多額の初期費用が必要となり、多くの経営者がその決断に躊躇するのが実情ではないでしょうか。通常の会計ルールでは、設備投資の費用は、耐用年数に応じて数年間にわたり

相続税が払えず自己破産?滞納が急増する理由と回避するための生前対策

「相続」は、誰の身にも起こりうる、人生の重要な節目です。 親から大切な財産を受け継ぐ一方で、多くの人が直面するのが「相続税」の問題です。 近年、この相続税を納付できずに「滞納」してしまうケースが年々増加しており、その額は年間400億円を超え、過去最高を更新

税務調査が来にくい会社に共通する5つの特徴|財務管理でリスクを低減する

「うちの会社にも、いつか税務調査が来るのだろうか…」これは、事業を営むすべての経営者が、心のどこかで抱いている不安ではないでしょうか。日頃から適正な申告と納税を心がけているにもかかわらず、ある日突然、税務署から連絡が来る可能性は、残念ながらゼロではありませ

国民健康保険料が高すぎる!所得を抑え、負担を軽減する5つの対策

個人事業主やフリーランスとして活動されている方にとって、毎年の国民健康保険料(以下、国保料)の負担は決して軽くないものです。会社員が加入する社会保険(健康保険)と比較して割高に感じられることも多く、所得が増えるにつれて、その負担額はますます重くのしかかって

役員借入金は「社長の第二の財布」?メリットと放置の危険性を徹底解説

会社経営をしていると、急な資金需要に対応するため、社長個人のポケットマネーを一時的に会社に入れたり、会社の経費を立て替えたりすることは、珍しいことではありません。金融機関の融資審査を待つことなく、スピーディーに資金を調達できるこの方法は、一見すると非常に便