次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの医療保険を選んで加入したい

・現在加入中の医療保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな医療保険に加入すればいいのか分からない

もしも、医療保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

子どもが生まれたときに学資保険とあわせて考えるのが、医療保険だと思います。

小学生・中学生にもなると、骨折などのケガをするなどの話を聞くので、保険の必要性も感じられると思いますが、赤ちゃんで順調に育っているときは、「乳幼児医療費助成でカバーされるし、医療保険ってホントに必要?」という疑問も持つところですよね。

確かに、地方自治体が乳幼児・義務教育就学時の医療費補助制度が有効な期間は無理に保険に加入する必要はありません。

しかし、人によっては医療保険に加入を検討する必要がある方もいます。

今回の記事では、子どもの医療保険に加入するべきかを見極めるためのポイントについてお伝えします。子どもをこれから出産される方、子どもが生まれたばかりの方は、ぜひ最後まで読んでください。

資産防衛の教科書編集部

最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)

目次

子供に医療保険が必要かどうかは意見が分かれるところですが、私が考える、子供に医療保険が必要な場合は以下のようになります。

実際に、この項目に当てはまった方やそれでも念のために子どもの医療保険を考えているという方は以下の2つを検討するとよいでしょう。

掛け金の安い保険としては、共済がおすすめです。

県民共済・都民共済・府民共済などの共済は月1,000円程度の掛け金で、入院給付金が日額5千円、手術共済金は手術内容に応じて1回につき2万円から20万円が支払われたり、死亡共済金、後遺傷害共済金などが出る保険です。子ども限定の共済なので割安に設定されています。

子どもの将来を見据えて医療保険に加入を検討する場合は、保障内容のしっかりとした医療保険も検討できます。

終身医療保険に入れば、18歳までに大きな病気などにかかっても、医療保険が一生続いていくというメリットがあり、保険料も安いまま上がらないので、早めに入っておくと安心感はあります。

厚生労働省の統計によると生まれたばかりの赤ちゃんは入院の可能性が高いですが、幼稚園の年代になると入院する可能性が一気に低くなります。

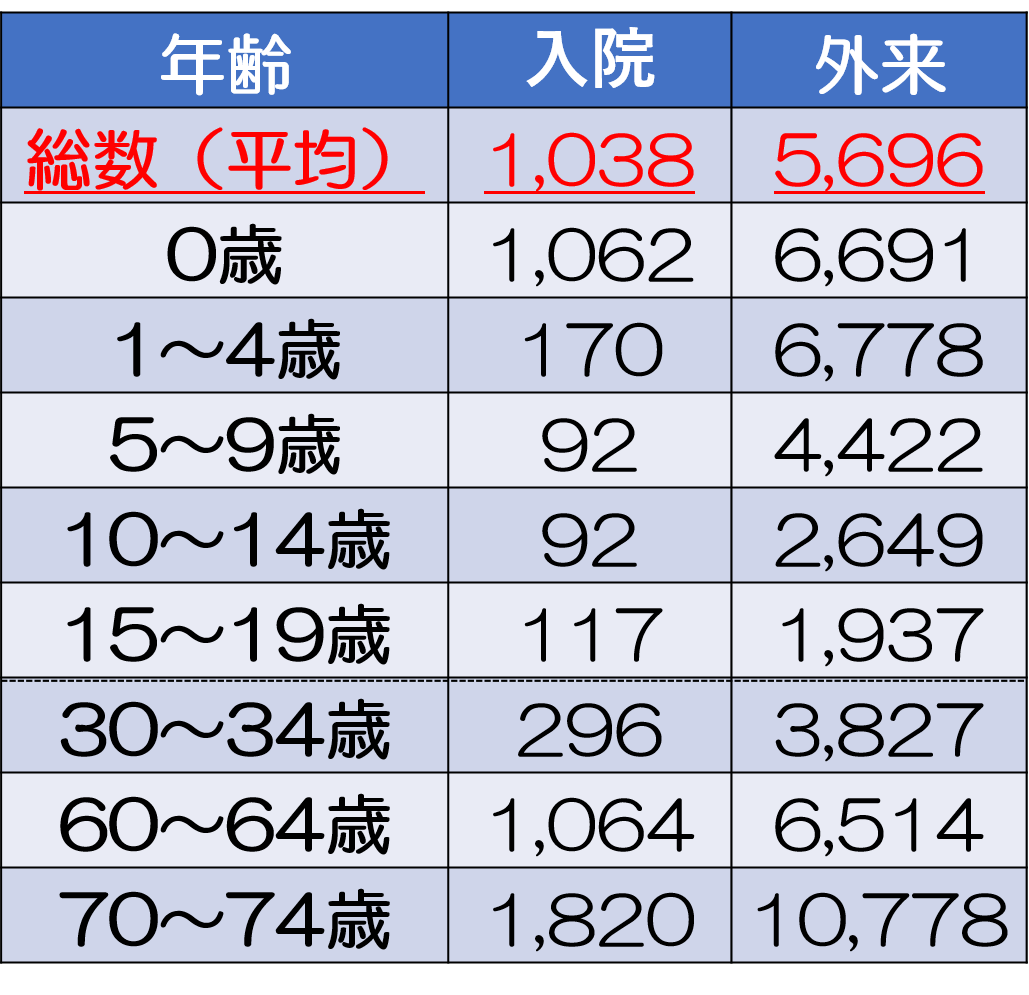

こちらは厚生労働省の「平成26年患者調査」の表の抜粋です。

年齢別に10万人のうち何人が入院か通院をしているかをまとめてあります。

下記の表から子どもが入院する確率を確認することができます。

【年齢階級別・受療率(人口10万人対)】

このように子どもは大人に比べると通院率は多いですが、入院率はそれほど高くないことがわかります。

しかしながら0歳の入院率が60~64歳と同じくらい高いというところが少し心配なところです。

1~19歳の入院受療率は低いですが、生まれたばかりの赤ちゃんは入院率が高いということがわかりました。

子どもの医療費には、各区市町村が子育て支援のための助成制度を設けています。

そもそも子どもが入院する確率は非常に低いです。もし、入院する病気にかかったとしても、子どもの場合は以下のような公的保障が充実しています。

健康保険では、小学校就学前であれば自己負担は2割、小学校就学から70歳未満であれば3割の負担となります。

乳幼児医療費助成制度とは、子育てを支援する目的で、その自己負担分(2割または3割)も全額または一部を助成してくれる制度のことです。

最近では、少子化対策や子育て支援を目的として、中学校卒業まで医療費を無料とする市区町村もあります。

子どもがいる方や、これから引っ越しを考えている方は市区町村の制度を確認しておきましょう。

さらに、地方自治体ごとに義務教育就学児医療費助成制度を設けています。

助成額や助成条件などは自治体によっても変わってきますが、15歳(中学卒業)まで保障される場合もありますので、保障されている間は医療保障は公的制度だけで十分と言えます。

乳幼児や子ども向け医療費助成の名称は市区町村によって異なります。

保護者の所得に制限を設けている場合もありますので、内容をよく確認しましょう。

また、初診の特定療養費・健康診断・予防接種・入院室料差額等の健康保険がきかないものは助成の対象外となります。

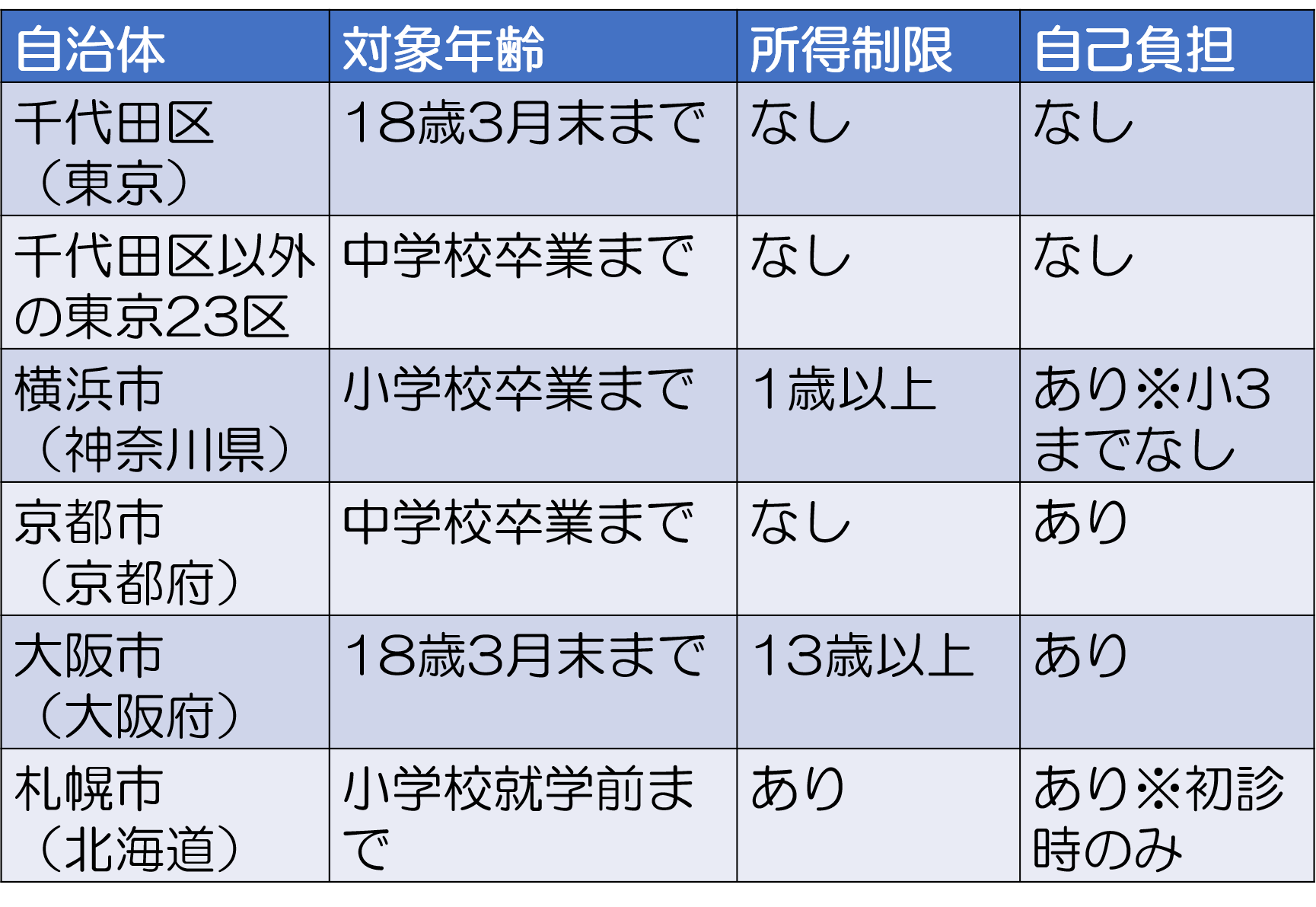

先ほど子供の医療費補助が充実しているとお伝えしましたが、地域によって受けられる保障が全然違います。

以下の表をみて下さい。

【自治体ごとの子ども向け医療費助成制度(一部抜粋)】

(参照元:goo 住宅・不動産「全国の乳幼児医療費助成(通院)/暮らしデータ」)

この表から自治体によって医療費の助成がある年齢と、所得制限・自己負担などにバラつきがあるのがわかりますね。

「なし」としている場合でも、子どもの年齢によって基準が違ったり、入院と通院で適用が変わったりすることもあります。

どちらにしても医療費の助成があるのが「中学校卒業まで」「就学するまで」とでは大きな差がありますので、一度各自治体のホームページなどで助成内容を確認してみると良いでしょう。

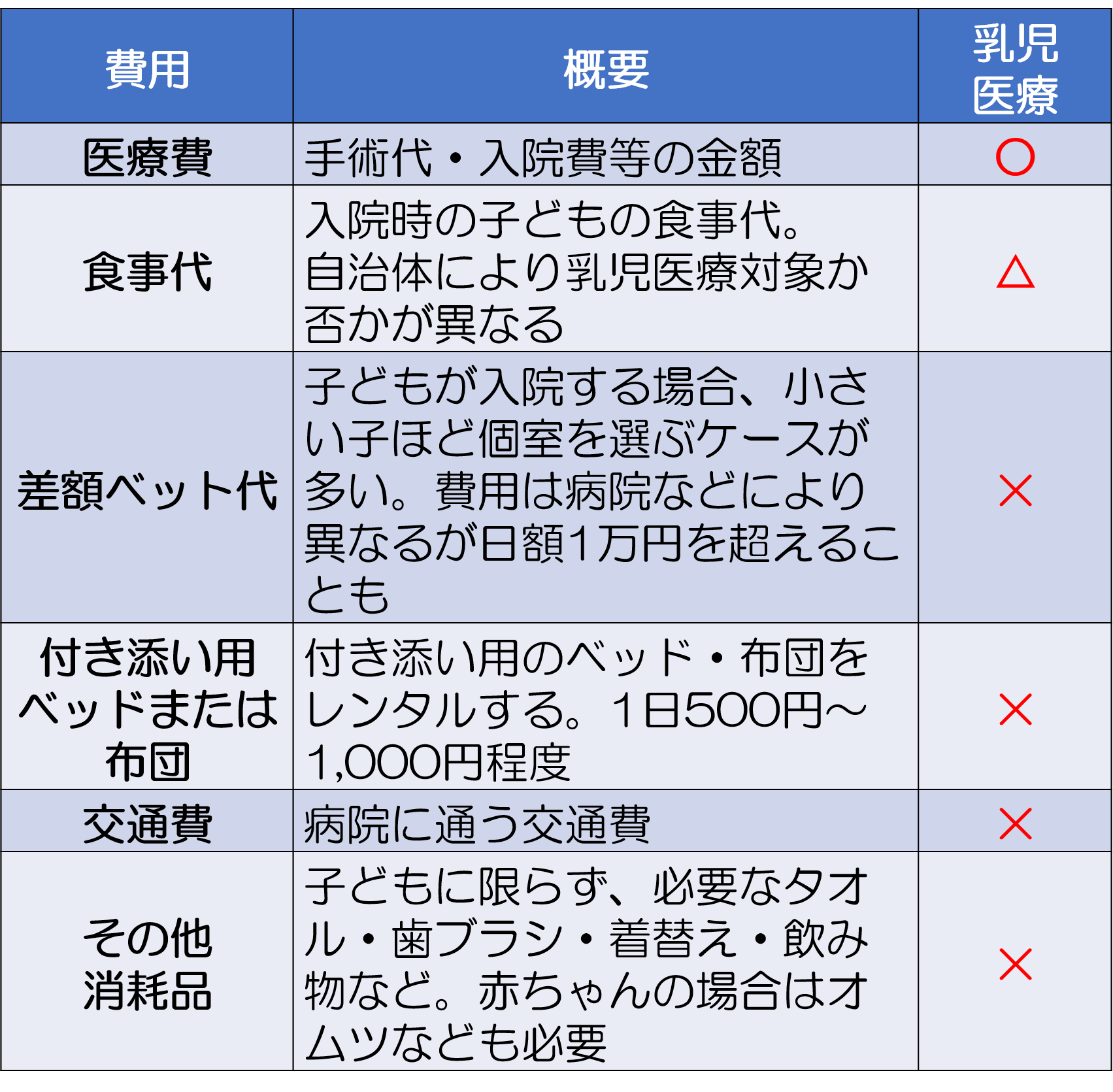

入院したときにはまず、医療費がいくら掛かるか気になるところですが、医療費以外にもお金が掛かります。

以下の表は子どもが入院した場合に必要な費用の例です。

医療費は乳児医療の助成により、全額または一部を助成してもらえますが、それ以外に食事代・宿泊代・交通費、子どもの入院の影響で家族の食費が増える、他に兄弟がいる場合は、託児代がかかることもあります。

「個室しか空いていない」などの理由により、個室に入った場合、差額ベッド代の支払いを拒否することができます。

病院は差額ベッド代を取るには設備や料金などを説明し、料金を明示した文書に署名をもらわなければいけないので、署名をしなければ差額ベッド代の支払いは生じません。

入院が長くなると高額になりますので注意が必要です。

正社員で有給が使える場合は、収入に影響することはないと思いますが、個人で事業を営んでいる方、主婦でパートで働いている方は、子どもの入院に付き添っている期間は収入が減るケースがあります。

自営業の方やパート・アルバイトの収入が生活の主な収入源という方は、より医療保険の必要性が出てくるのではないでしょうか。

子どもの入院率が低い点や、乳幼児・義務教育就学時の医療費助成制度が充実している点から、これらの医療費助成制度がある期間は加入の必要性は低いでしょう。

子どもに医療保険が必要になるときは以下の3つのときです。

それ以外の場合は医療保険にあせって加入する必要はないでしょう。

保険があると安心ですよね。しかし、必要性の低い保険に保険料を払い、家計を圧迫する結果になっては元も子もありません。

もし保険料を払う余力があるのなら、夫婦の保障を手厚くしてみてはいかがでしょうか。

「それでも不安…」という方は、現在移住している地域の、乳幼児・義務教育就学時の医療費助成制度が切れるタイミングで、子どもの医療保険への加入を検討することをおすすめします。

次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの医療保険を選んで加入したい

・現在加入中の医療保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな医療保険に加入すればいいのか分からない

もしも、医療保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。

多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。

そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。

ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

「どういう手術が給付金の対象なの?」「手術給付金額はどれくらい支給されるの?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。 手術給付金というのは簡単にいうと手術をしたときに一時金が受取れるというものですが、これはどの医療保険にも付いています。 医

女性の医療保険では、「女性専用」や「女性のための」というフレーズで、女性特有の病気に手厚いプランをおすすめしている保険会社が多くあります。 ですが、こういった医療保険が本当に役に立つかどうか?は、慎重に判断しなくてはいけません。ただ、医療保険には様々

医療保険の保険料払込免除特約とは?必ず知っておくべき3つの注意点

「保険料払込免除特約」は、「三大疾病や高度障害・要介護状態になったら保険料が免除」となっているものです。 しかし、実際は「約款所定の状態」にならないと適用されません。そして、約款を全て読む人はほとんどいないので、勘違いしたまま特約を付加してしまう方も

高齢者の方からよく、医療保険に加入すべきかどうか迷っているというご相談をお受けします。 たしかに、高齢になればなるほど健康に不安を抱えるようになっていくのは避けられません。その備えとして医療保険を検討したいとお考えになるのはもっともだと思います。

医療保険では、保険料の支払いを「●歳まで」や「●年間」など、あらかじめ決めた期間で終えることができる支払い方法があります。 保険料の払込期間が限定されるので、保険料の総額が安くなるメリットがあると言われます。しかし、それだけの理由で選ぶのはおすすめで

医療保険はいつから保障されるの?契約するとき必ず確認すべきこと

「医療保険の保障開始日はいつ始まるの?」「保険の申込みをしてからすぐに病気になった場合の保障はどうなるの?」 保険を申込んだはいいものの、病気やケガをしたときに保障がおりなければ、保険に入っている意味がありませんよね。 しかし、実際のところ、保

医療保険について調べたり、パンフレットを眺めたりしていると「日帰り入院」という言葉が眼に入ります。 日帰り入院とは、その名の通り、「入院した日に退院する入院」のことなのですが、自身が受けた治療が日帰り入院なのかどうか分からない、という人も多いでしょう

独身はどの保険に入ればいいの?最適な選び方と私のおすすめプラン

社会人になった時に初めて保険を検討する人も多いでしょう。ただ、独身の場合どういったものに入ればいいのか、どうやって選んでいいのか疑問がいっぱいですよね。 独身の場合は、大きな死亡保障は必要ありません。医療保険を中心で考えます。特に、今営業マンに勧めら

子供も病気や怪我で入院する可能性があるので、子供向けの医療保険についてのお問い合わせを受けることがあります。 実際、保険の営業マンの中には、「お子様のため」と言って医療保険をすすめる方もいるようです。 しかし、率直に言って、公的保障があることな

長寿大国日本。 UNFPA(国連人口基金)が発表した2022年版世界人口白書によれば、日本人の平均寿命は女性が88歳、男性が82歳で、平均寿命の長さは男女とも世界第1位です。 日本人の3分の2が生活習慣病で亡くなっており、厚生省の「令和元年(2