次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの医療保険を選んで加入したい

・現在加入中の医療保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな医療保険に加入すればいいのか分からない

もしも、医療保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

長寿大国日本。

UNFPA(国連人口基金)が発表した2022年版世界人口白書によれば、日本人の平均寿命は女性が88歳、男性が82歳で、平均寿命の長さは男女とも世界第1位です。

日本人の3分の2が生活習慣病で亡くなっており、厚生省の「令和元年(2019)人口動態統計(確定数)の概況」によれば、中でも三大疾病と呼ばれている「がん・急性心筋梗塞・脳卒中」で2019年度に亡くなった人の割合は全ての死因のうち51.4%を占めています。

これらは、普段の生活習慣が原因で病気が発症したり進行したりすると考えられており、偏った食生活や運動不足、ストレス、過剰な飲酒や喫煙など毎日の積み重ねによって引き起こされます。

困ったことに自覚症状がなく、長い年月を経てから病状が現れるのも特徴です。

そこで今回の記事では、生活習慣病の原因と予防法についてお伝えしたいと思います。

生活習慣病は多くが予防できるものですので、普段の生活習慣に心当たりのある方はぜひ最後までお読み頂いて、自身の生活習慣改善にお役立て下さい。

資産防衛の教科書編集部

最新記事 by 資産防衛の教科書編集部 (全て見る)

目次

生活習慣病とは、厚生労働省によると、生活習慣が原因で起こる疾患の総称です。食事や運動不足・喫煙・飲酒・ストレスなどの生活習慣が深く関与し発症するもので、重篤な疾患の要因にもなります。

生活習慣病は多岐にわたりますが、大きく分けると7つに分類されます。

生活習慣病は普段の生活習慣が原因となるため、多くは未然に防ぐことができます。

これから、病気になる前に知っておきたい原因と予防法をお伝えしていきますので是非参考にしてください。

生活習慣病は毎日の生活習慣の積み重ねによって発症したり、進行したりするものです。食生活の乱れ、過剰な飲酒、喫煙、運動不足、わかっていてもついつい…という方も少なくないはず。

日本では食の欧米化が進み、10年前と比べ魚や野菜を食べる量が減り、代わりに肉食が1割増えました。

この食生活の変化も生活習慣病の原因の一つとして挙げられており、「野菜の摂取量が少ないと生活習慣病の発症リスクが高まる」ということもわかっています。

食生活だけが原因ではありませんが、食生活は喫煙と同じくがん発生原因の30%に上るというアメリカ・ハーバード大学の推計もあるほどです。

1.不規則な生活

食事の時間が決まっていない、睡眠不足や時間が不規則だったりする生活を長年続けると、生活習慣病を引き起こす原因となります。

不規則な食事は体脂肪をためこみやすい体になってしまいます。

国民栄養調査では「1日1回以上欠食している人は、1日3回食べている人より皮下脂肪が厚い」という調査結果もあるほどです。

なぜ体脂肪をためやすい体になってしまうかというと、食べ物を長時間食べないと体が危機を感じて食べ物が入ってきたときにできるだけ吸収しようという現象からおきています。

また1食抜くと次の食事でたくさん食べてしまうことにもつながります。

朝食を抜きがちの人は、野菜ジュースや果物など手軽にとれるものをお腹に入れておきましょう。

昼食まで待たずに何かしら食べておくことがポイントです。

2.食生活の乱れ

日本人の食生活は戦後の復興とともに豊かになりました。

ヘルシーな日本式食生活の和食から、油や肉がたくさん使われた欧米的な食生活に変化し、ファーストフード、コンビニの弁当やスナック菓子、スーパーのお惣菜などが普及し、24時間いつでもどこでも手軽に食べられる時代になりました。

油や肉類、卵、バターなどの動物性脂肪が多く使われた食品が増えた結果、肥満の人口が増え、生活習慣病の増加へとつながりました。

3.飲酒や喫煙

私たちの身近にある嗜好品の数々。過度な摂取は生活習慣病を招いてしまう可能性があります。

お酒は適量であれば血行の改善やストレス解消、精神的なリラックス効果をもたらしてくれますが、飲みすぎてしまうと消化器系のがんや糖尿病、高脂血症、高血圧、痛風といった様々な生活習慣病の原因となってしまいます。

たばこも特に気をつけなければいけません。

他の生活習慣病に比べ死亡リスクが高く、諸外国でも禁煙運動が進んでいるほどです。

たばこはがんの発生や動脈硬化を促進するほかに、近年増加している慢性閉塞肺疾患の最大の原因ともいわれています。

4.過労やストレスの蓄積

過剰なストレスにより血圧や血糖値が上昇することが現在明らかになっており、高血圧や糖尿病になるリスクも高くなります。

疲れやストレスがたまってくると免疫力も低下し、感染症にかかりやすくなります。そのため、ストレスを上手に解消することが生活習慣病の予防にもなります。

5.運動不足

日々の生活の中で運動不足を実感している方も多いのではないでしょうか。

「運動が面倒臭い」、「時間がない」など理由はさまざまでしょうが、運動不足は肥満になるだけでなく、血圧・血糖値・コレステロール値・中性脂肪値などに影響を及ぼします。

また、疲れやストレスを増幅させ、がんの原因になることもあります。

6.体の衰え

血管の細胞が老化すると、動脈硬化が進行し、狭心症や心筋梗塞、脳卒中の原因となります。

また、老化していくにつれ免疫力も下がりますので、がんにかかるリスクも増えます。

7.遺伝や体質

家系に糖尿病や高血圧、がんにかかった方がいた場合、同じように生活習慣病になりやすいと言われています。

それは、同じような生活習慣を送っている可能性が高いと考えられるためです。

高血圧や糖尿病は予防できますので、日頃からの注意が必要です。

生活習慣病の予防には毎日の生活改善がどうしても必要です。いきなり生活習慣を変えるのは難しいと思いますが、少しずつ生活の中に取り入れていき、徐々に生活習慣を改善していきましょう。

次の「生活習慣病の予防法のための8つのポイント」では、今日からできる生活習慣の予防法をご紹介します。

1.食事は腹八分目

早食いや「ながら食べ」は食べ過ぎのもとになり、肥満の原因にもなっています。

肥満は血管を傷つけたりもろくしたりして、放置すると心筋梗塞や脳卒中などの大きな病気の原因にもなります。

肥満にならないためには、ゆっくり噛んで食事を味わうことも予防手段の一つといえます。

2.野菜や海藻類、豆や大豆製品を食事に取り入れる

野菜や海藻類、大豆製品には食物繊維が豊富に含まれています。

食物繊維には糖質や脂肪の吸収を遅らせる働きがあり、満腹感を得る作用があります。

またビタミンやミネラルを多く含んでいるので、がんや動脈硬化にも効果があります。

普段からたっぷり取り入れたい栄養素です。

3.塩分は控えめにする

加工食品や外食などで必要以上の塩分を摂取されている方も多いのではないでしょうか。

スーパーやコンビニで売られているお惣菜や練り製品などの取りすぎは要注意です。

また同じ塩でもミネラルバランスの取れた天然塩を取るのが良いでしょう。

4.魚を食べよう

サバやイワシに多く含まれるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)の不飽和脂肪酸は、血中の中性脂肪やコレステロールを調節する働きがあります。

魚類や植物油に多く含まれるので食事に積極的に取り入れるようにすると良いでしょう。

5.過剰な飲酒は要注意、週に2日は休肝日

過剰な飲酒は肝臓の機能を低下させるだけでなく、中性脂肪を燃やしたり動脈硬化を進行させてしまう可能性があります。

もちろん適量でも毎日飲めば肝臓に負担をかけてしまうので、週に2日はお酒を飲まない日を作り、肝臓を休ませてあげましょう。

6.植物性と動物性の脂質は2:1にしよう

魚や植物の油以外の動物性脂質には飽和脂肪酸が多く含まれています。

飽和脂肪酸には血中の悪玉コレステロールを上昇させる働きがあるので食べ過ぎはおすすめしません。

不飽和脂肪酸もとりすぎると動脈硬化や脂質異常症の原因となってしまうので気を付けましょう。

7.こまめに歩く習慣を身に付ける

ウォーキングなどの有酸素運動は、動脈硬化を防ぐ作用がある善玉コレステロールを上げたり、インスリンの働きをよくするなどの効果があります。

駅を利用する際にはエスカレーターではなくなるべく階段を使ったり、目的地の1駅手前で降りて歩くなど、習慣化することが望ましいです。

スマートフォンに歩数計のアプリを入れて、どれくらい歩いたか計ってみるのも楽しそうです。

8.たばこは吸わないようにする

たばこは血圧を上昇させ、動脈硬化を進行させてしまいます。肺がんなどの肺疾患の原因になるだけでなく、胃潰瘍や気管支炎、咽頭がんや胃がんなどさまざまな病気を引き起こす原因となります。

喫煙されている方はいきなり禁煙することは難しいと思いますが、まずは休煙するつもりで挑戦されてみてはいかがでしょうか。

すべてはできなくても、なるべく心がけるようにすることでストレスがあっても上手に解消することができるようになります。

自分が思っている以上にストレスがかかっているときもあります。

溜め込まずに上手く解消していきましょう。

ここまで生活習慣病の原因と予防法についてお伝えしましたが、自分の生活習慣が生活習慣病につながってしまうのかわからない方もいると思います。

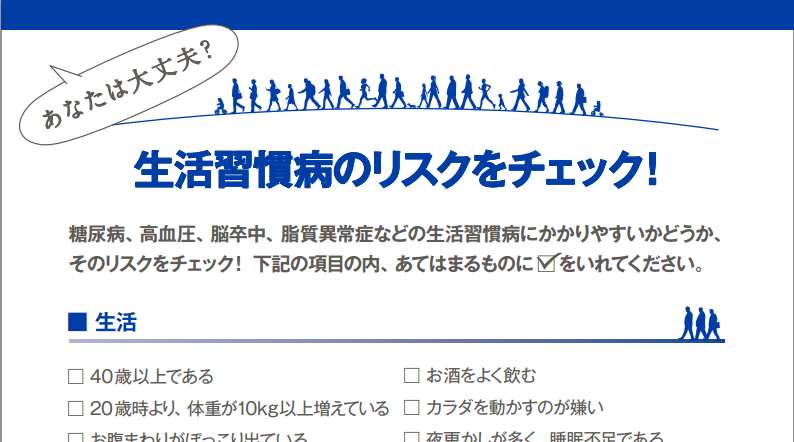

日本生活習慣病予防協会では、糖尿病、高血圧、脳卒中、脂質異常症などの生活習慣病にかかりやすい生活を送っているかどうかチェックリストに当てはまるものにチェックを入れるだけでリスクを調べることができます。

※チェックリストは日本生活習慣病予防協会のHPからダウンロードすることができます。

生活習慣病は予防できます。

健康的な生活を送り病気にならないことが望ましいですが、生活習慣病になってしまったらすぐに治療を行いましょう。

そして機能が回復したら、再発しないように生活習慣の見直しを行い、改善しましょう。

また定期的な健康診断を受診することによって、病気の発見だけでなく予防にも役立てることができるので、ぜひ活用してください。

生活習慣病についてもっと知りたい方は、生活習慣病の死亡率の半数を占めている三大疾病についての記事もご覧ください。「三大疾病とは?実態と治療内容と備え方」

次のようなことでお悩みではありませんか?

・自分にピッタリの医療保険を選んで加入したい

・現在加入中の医療保険の内容で大丈夫か確認したい

・保険料を節約したい

・どんな医療保険に加入すればいいのか分からない

もしも、医療保険についてお悩みのことがあれば、どんなことでも構いませんので、お気軽にご相談ください。

日本では、民間保険に入らなくても、以下のように、かなり手厚い保障を受け取ることができます。

多くの人が、こうした社会保障制度を知らずに民間保険に入ってしまい、 気付かないうちに大きく損をしています。

そこで、無料EBookで、誰もが使える絶対にお得な社会保障制度をお教えします。

ぜひダウンロードして、今後の生活にお役立てください。

医療保険について調べたり、パンフレットを眺めたりしていると「日帰り入院」という言葉が眼に入ります。 日帰り入院とは、その名の通り、「入院した日に退院する入院」のことなのですが、自身が受けた治療が日帰り入院なのかどうか分からない、という人も多いでしょう

高齢者の方からよく、医療保険に加入すべきかどうか迷っているというご相談をお受けします。 たしかに、高齢になればなるほど健康に不安を抱えるようになっていくのは避けられません。その備えとして医療保険を検討したいとお考えになるのはもっともだと思います。

医療保険の保険料払込免除特約とは?必ず知っておくべき3つの注意点

「保険料払込免除特約」は、「三大疾病や高度障害・要介護状態になったら保険料が免除」となっているものです。 しかし、実際は「約款所定の状態」にならないと適用されません。そして、約款を全て読む人はほとんどいないので、勘違いしたまま特約を付加してしまう方も

独身はどの保険に入ればいいの?最適な選び方と私のおすすめプラン

社会人になった時に初めて保険を検討する人も多いでしょう。ただ、独身の場合どういったものに入ればいいのか、どうやって選んでいいのか疑問がいっぱいですよね。 独身の場合は、大きな死亡保障は必要ありません。医療保険を中心で考えます。特に、今営業マンに勧めら

医療保険では、保険料の支払いを「●歳まで」や「●年間」など、あらかじめ決めた期間で終えることができる支払い方法があります。 保険料の払込期間が限定されるので、保険料の総額が安くなるメリットがあると言われます。しかし、それだけの理由で選ぶのはおすすめで

「どういう手術が給付金の対象なの?」「手術給付金額はどれくらい支給されるの?」と疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。 手術給付金というのは簡単にいうと手術をしたときに一時金が受取れるというものですが、これはどの医療保険にも付いています。 医

長寿大国日本。 UNFPA(国連人口基金)が発表した2022年版世界人口白書によれば、日本人の平均寿命は女性が88歳、男性が82歳で、平均寿命の長さは男女とも世界第1位です。 日本人の3分の2が生活習慣病で亡くなっており、厚生省の「令和元年(2

医療保険はいつから保障されるの?契約するとき必ず確認すべきこと

「医療保険の保障開始日はいつ始まるの?」「保険の申込みをしてからすぐに病気になった場合の保障はどうなるの?」 保険を申込んだはいいものの、病気やケガをしたときに保障がおりなければ、保険に入っている意味がありませんよね。 しかし、実際のところ、保

子供も病気や怪我で入院する可能性があるので、子供向けの医療保険についてのお問い合わせを受けることがあります。 実際、保険の営業マンの中には、「お子様のため」と言って医療保険をすすめる方もいるようです。 しかし、率直に言って、公的保障があることな

女性の医療保険では、「女性専用」や「女性のための」というフレーズで、女性特有の病気に手厚いプランをおすすめしている保険会社が多くあります。 ですが、こういった医療保険が本当に役に立つかどうか?は、慎重に判断しなくてはいけません。ただ、医療保険には様々